Inhaltsverzeichnis

Teamentwicklung

Viele Führungskräfte stellen sich dieselbe Frage: Warum sind manche Teams dauerhaft erfolgreiche Teams, während andere trotz guter Besetzung nicht die erwarteten Ergebnisse liefern? Die Antwort liegt selten in einzelnen Stars – sie liegt in der Qualität der Zusammenarbeit im Team. Dieser Artikel zeigt, wie High-Performance Teams entstehen, welche Faktoren ihre Dynamik prägen und was die Google Team Studie (Projekt Google Aristoteles) über die Grundlagen erfolgreicher Teamarbeit lehrt.

Christoph Gredel

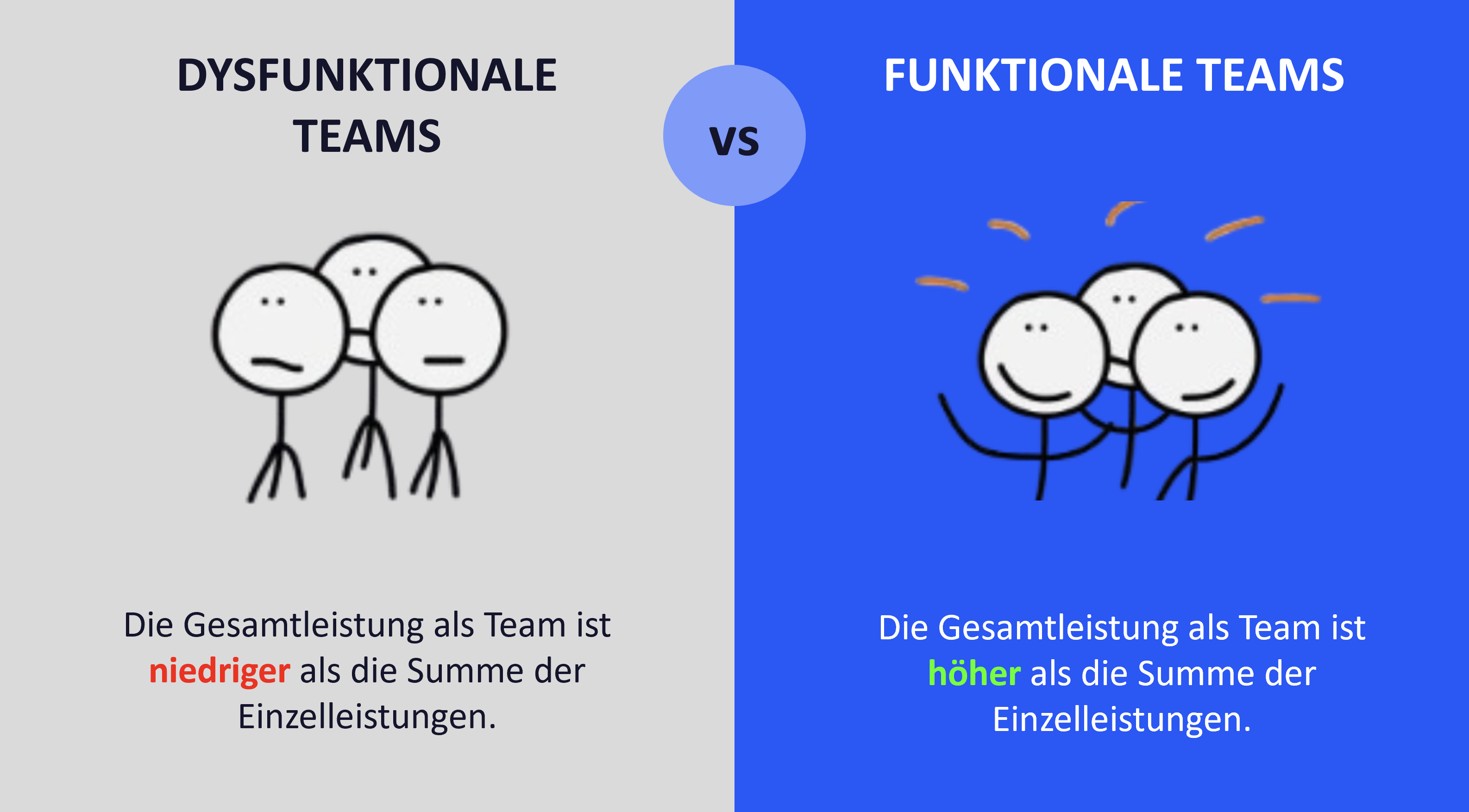

Die Idee von Teamarbeit klingt bestechend einfach: Wenn mehrere Menschen zusammenarbeiten, entsteht automatisch ein Mehrwert gegenüber der Einzelarbeit. In der Realität zeigt sich jedoch, dass viele Gruppen weit entfernt von echten Hochleistungsteams sind und unter ihren Möglichkeiten bleiben. Sie unterscheiden sich in dysfunktionale unf funktionale Teams.

Führungskräfte und HR-Verantwortliche beobachten immer wieder, dass die Zusammenarbeit im Team ins Stocken gerät – auch wenn die Mitglieder fachlich hervorragend qualifiziert sind. Genau an diesem Punkt entscheidet sich, ob ein funktionales Team nur „gut“ performt oder den Sprung zu High-Performance Teams bzw. Hochleistungsteams schafft.

Die Ursachen dafür sind vielfältig:

Auch wenn Probleme offensichtlich sind, fällt die Lösungen dieser Ursachen oft schwer. Denn Führungskräfte sind häufig darauf trainiert, Prozesse und Inhalte zu steuern – die sozialen Dynamiken eines Teams bleiben hingegen im Hintergrund. Genau hier setzt die systematische Entwicklung von High-Performance Teams an: Sie macht die unsichtbaren Hebel der Zusammenarbeit im Team sichtbar und führt sie in eine Form, die dabei unterstützt, Teamarbeit nachhaltig zu optimieren.

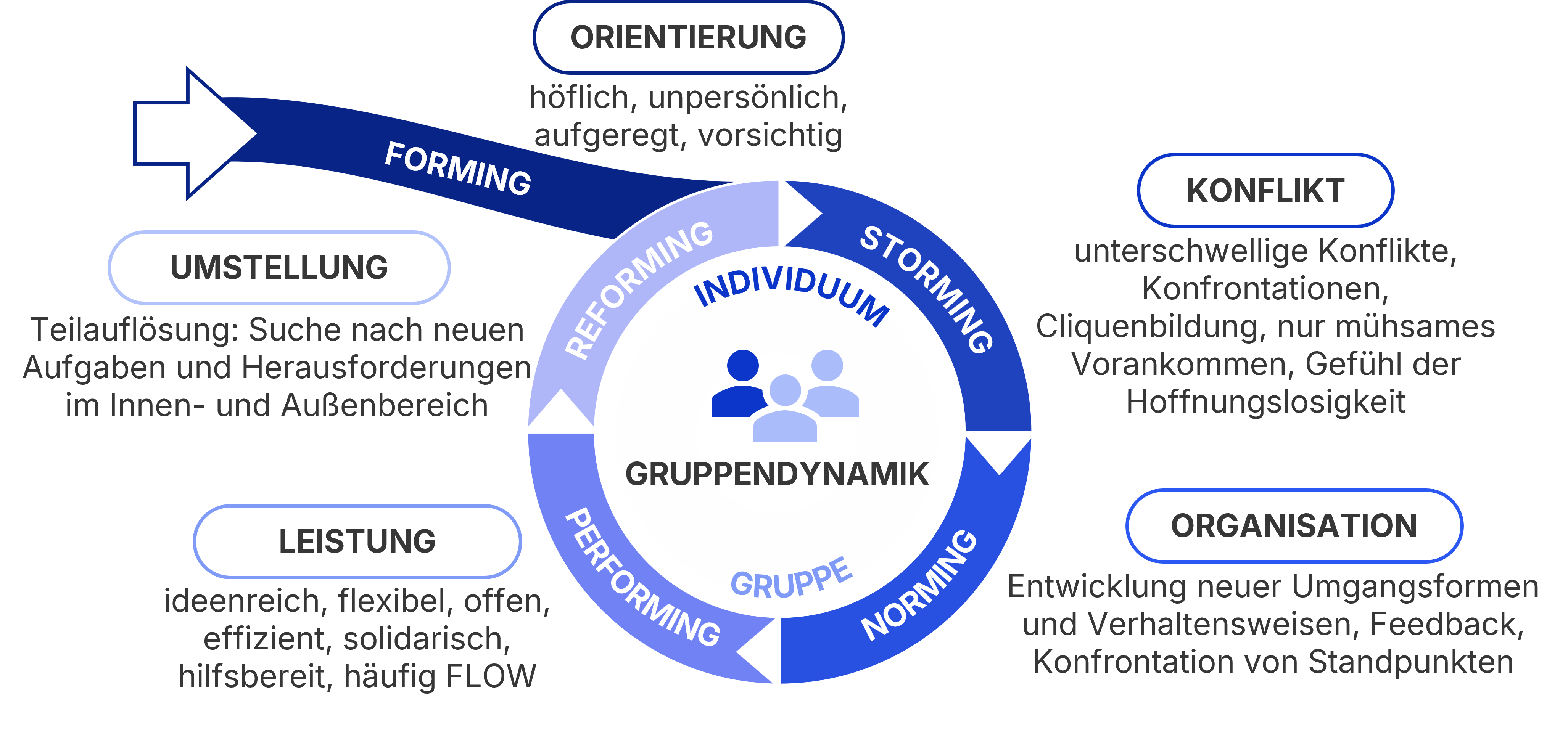

Um zu verstehen, wie High-Performance Teams entstehen, ist es hilfreich, die typische Entwicklung jedes Teams zu betrachten. Der Psychologe Bruce Tuckman beschrieb bereits in den 1960er-Jahren ein Modell, das bis heute hohe Relevanz hat und in der Praxis von Führungskräften und HR-Verantwortlichen genutzt wird. Es macht sichtbar, warum manche Gruppen nie über ein durchschnittliches Leistungsniveau hinauskommen, während andere zu dauerhaft erfolgreichen Teams werden.

Tuckman identifizierte fünf Phasen, die fast jedes Team – ob Projektgruppe, Führungsteam oder Abteilung – durchläuft:

Viele erfolgreiche Teams verharren nicht dauerhaft in der Performing-Phase. Dynamiken können jederzeit zurückfallen – etwa wenn neue Mitglieder hinzukommen oder wenn sich äußere Rahmenbedingungen verändern. Das Modell macht deutlich, dass erfolgreiche Teamarbeit kein statischer Zustand, sondern ein dynamischer Prozess ist.

Für Führungskräfte und HR-Verantwortliche liegt die zentrale Aufgabe darin, Teams möglichst schnell und sicher von Storming zu Norming und schließlich in die Performing-Phase zu führen. Genau hier bietet unser changeXperten Team-Modell konkrete Ansatzpunkte, wie sich die im Tuckman-Modell beschriebenen Phasen bewusst gestalten lassen. So kann aus einer Gruppe von Fachleuten ein echtes High-Performance Team werden.

Der Unterschied zwischen durchschnittlichen Gruppen und High-Performance Teams liegt nicht in einzelnen Talenten, sondern in der Art der Zusammenarbeit im Team. Forschung und Praxis zeigen eindeutig, dass bestimmte Faktoren den entscheidenden Unterschied machen – besonders eindrucksvoll belegt durch die Google Team Studie (Google Aristoteles). Wer versteht, welche Bedingungen Leistung freisetzen, kann Teams gezielt dahin entwickeln, wo sie echte Spitzenresultate liefern und zu dauerhaft erfolgreichen Teams werden.

Nachdem klar ist, dass Teams bestimmte Entwicklungsphasen durchlaufen, stellt sich die Frage: Welche Faktoren sorgen dafür, dass Teams die Performing-Phase nicht nur erreichen, sondern dort auch dauerhaft bleiben? Eine der wichtigsten Antworten liefert die Google Team Studie, auch bekannt als Projekt Google Aristoteles.

Google analysierte über zwei Jahre hinweg mehr als 180 Teams. Die Hypothese war zunächst naheliegend: Wenn man die besten Einzelspieler, die klügsten Köpfe und die erfahrensten Führungskräfte zusammenbringt, muss ein Hochleistungsteam entstehen. Doch die Ergebnisse widerlegten diese Annahme. Weder die Summe individueller Talente noch die perfekte Mischung fachlicher Kompetenzen waren ausschlaggebend. Viel entscheidender waren die „unsichtbaren“ sozialen Faktoren – also die Art, wie die Zusammenarbeit im Team gestaltet wurde.

Im Zentrum der Ergebnisse standen fünf Dimensionen, die für den Erfolg von erfolgreichen Teams maßgeblich sind: Psychologische Sicherheit, Zuverlässigkeit, Struktur & Klarheit, Sinnhaftigkeit und Impact (Wirksamkeit).

Diese fünf Faktoren haben sich seither als Referenzpunkte etabliert, wenn es um die Entwicklung von High-Performance Teams geht. Besonders eindrucksvoll ist die Studie, weil sie empirisch so breit angelegt war und ihre Ergebnisse weltweit Aufmerksamkeit fanden. Auch externe Untersuchungen bestätigen: Erfolgreiche Teamarbeit entstehen dort, wo Struktur und Vertrauen Hand in Hand gehen.

Damit liefert die Google Aristoteles Studie nicht nur ein theoretisches Fundament, sondern auch einen praktischen Maßstab. Sie zeigt: Teams sind nicht dann stark, wenn sie nur die besten Leute vereinen, sondern wenn die Zusammenarbeit im Team so gestaltet wird, dass Sicherheit, Klarheit, Sinn und Wirksamkeit entstehen.

Bei den changeXperten haben wir die Ergebnisse der Google Studie nicht nur aufgegriffen, sondern sie mit weiteren wissenschaftlichen Erkenntnissen und Praxiserfahrungen kombiniert. Herausgekommen ist ein High-Performance Team Modell, das speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten ist.

Während Google in erster Linie allgemeingültige Erfolgsfaktoren benannte, übersetzt unser Modell diese Dimensionen in konkrete Handlungsfelder, die Führungskräfte und HR-Verantwortliche direkt im Alltag nutzen können. So wird Zusammenarbeit im Team messbar, steuerbar und zur Grundlage für erfolgreiche Teamarbeit.

Unser Ansatz zeigt: Hochleistungsteams entstehen dort, wo Strukturen und Vertrauen ineinandergreifen und die im Projekt Google Aristoteles identifizierten Dimensionen praxisnah umgesetzt werden. Damit schaffen Unternehmen die Basis für wirklich erfolgreiche Teams, die dauerhaft Spitzenleistungen erbringen.

Eigenschaften von High-Performance Teams:

Teams mit hoher psychologischer Sicherheit sprechen Probleme offen an, stellen kritische Fragen und teilen auch Unsicherheiten, ohne Angst vor negativen Konsequenzen. Fehler werden transparent gemacht und als Lernchance genutzt. Dadurch entsteht Vertrauen, Kreativität wird gefördert und mutige Entscheidungen werden möglich. Ein eindrucksvolles Beispiel liefert die Google Team Studie: Ein Manager teilte in einer Sitzung eine persönliche Geschichte über einen eigenen Fehlschlag. Das öffnete den Raum, sodass Teammitglieder begannen, ihre eigenen Zweifel und Fehler zu teilen – und psychologische Sicherheit wurde spürbar.

Risiken bei geringer Ausprägung:

Wo psychologische Sicherheit fehlt, herrscht Zurückhaltung. Mitarbeitende vermeiden es, kritische Fragen zu stellen oder Zweifel zu äußern, weil sie Angst vor negativen Konsequenzen haben. Fehler werden verschwiegen, wodurch wertvolle Lernchancen verloren gehen. Innovation bleibt auf der Strecke, weil niemand den Mut hat, bestehende Routinen infrage zu stellen. Das Ergebnis: Die Zusammenarbeit im Team bleibt oberflächlich, und echte High-Performance kann nicht entstehen.

Eigenschaften von High-Performance Teams:

Teams mit hoher Zielorientierung bündeln ihre Energie auf die wirklich wichtigen Themen. Eine gemeinsame Vision schafft Orientierung, Prioritäten sind klar erkennbar, und Methoden wie OKRs (Objectives & Key Results) helfen, Fortschritte messbar zu machen. Führungskräfte prüfen regelmäßig mit dem Team: „Bringt uns diese Aufgabe unseren Zielen näher?“ Dadurch entsteht ein starker Fokus, der verhindert, dass Ressourcen in Nebensächlichkeiten versickern. Solche High-Performance Teams erleben ihre Arbeit als wirksam und schaffen es, spürbar mehr Wirkung zu entfalten.

Risiken bei geringer Ausprägung:

Fehlt Zielorientierung, arbeiten Teams zwar hart, aber oft nicht an den richtigen Dingen. Prioritäten wechseln ständig, operative Aufgaben dominieren den Alltag, und die Verbindung zu den strategischen Zielen geht verloren. Mitarbeitende fühlen sich zwar ausgelastet, aber nicht wirklich wirksam. Das führt zu Frust und verhindert nachhaltigen Erfolg. Gerade hier zeigt sich, wie wichtig klare Strukturen und Sinnstiftung für erfolgreiche Teams sind, um eine nachhaltige und wirkungsvolle Zusammenarbeit im Team sicherzustellen.

Eigenschaften von High-Performance Teams:

In leistungsstarken Teams sind Kompetenzen und Rollen klar erkennbar. Jedes Mitglied weiß, welche Stärken es einbringt, und Verantwortlichkeiten sind transparent. Gleichzeitig sind Rollen dynamisch und können angepasst werden, wenn sich Projekte oder Anforderungen verändern. Unterschiedlichkeit wird bewusst als Stärke genutzt, da die Vielfalt an Fähigkeiten und Perspektiven den Erfolg steigert. Methoden wie Belbin-Teamrollen oder Stärkentests liefern eine objektive Grundlage, um Rollen zu reflektieren und Stärken sichtbar zu machen. So entsteht ein flexibles System, in dem jedes Mitglied sein volles Potenzial entfalten kann – eine Basis für erfolgreiche Teamarbeit.

Risiken bei geringer Ausprägung:

In Teams mit unklaren Rollen kommt es zu Reibungsverlusten und Konflikten. Manche Mitarbeitende sind überlastet, andere bleiben mit ihren Kompetenzen ungenutzt. Titel existieren zwar auf dem Papier, doch Verantwortlichkeiten sind unklar. Unterschiedlichkeit wird nicht als Stärke wahrgenommen, sondern als Problem. Das verhindert, dass sich das Team zu einer echten High-Performance Einheit entwickeln kann. Besonders gefährdet ist hier die Qualität der Zusammenarbeit im Team, die ohne klare Rollenverteilung kaum auf das Niveau von Hochleistungsteams kommt.

Eigenschaften von High-Performance Teams:

Hohe Verlässlichkeit und klare Kommunikation sind zentrale Merkmale leistungsstarker High-Performance Teams. Zusagen werden eingehalten, und wenn es Abweichungen gibt, werden sie frühzeitig angesprochen. Kommunikation erfolgt direkt und transparent. Mitarbeiter-Feedback ist kein Ausnahmefall, sondern Teil des täglichen Miteinanders. Konflikte werden nicht vertagt, sondern offen und konstruktiv gelöst. Führungskräfte tragen durch klare Erwartungshaltung und Vorbildfunktion dazu bei, dass Vertrauen entsteht. Das Ergebnis: Vertrauen wächst, Entscheidungswege verkürzen sich, und die Zusammenarbeit im Team wird deutlich effizienter.

Risiken bei geringer Ausprägung:

In Teams mit geringer Verlässlichkeit werden Absprachen nicht eingehalten, Erwartungen bleiben unklar, und Konflikte schwelen im Hintergrund. Kommunikation ist oft indirekt oder ausweichend. Dies führt zu Frustration, sinkendem Vertrauen und einer langsamen Entscheidungsfindung. Statt Dynamik zu entwickeln, lähmen Misstrauen und Unsicherheit die Zusammenarbeit. Solche Teams bleiben weit hinter dem Niveau von erfolgreichen Teams zurück und können keine echten Hochleistungsteams bilden.

Für eine erfolgreiche und klare Kommunikation haben wir ein Set aus fünf Leitfäden zu verschiedenen Mitarbeitergesprächen entwickelt. Sie führen Sie mit einer praxisnahen Struktur sicher durch jedes Gespräch. Nach der Registrierung können Sie die Leitfäden kostenlos herunterladen und direkt im Alltag einsetzen.

Eigenschaften von High-Performance Teams:

Teams, die eine starke Sinnhaftigkeit erleben, wissen genau, warum ihre Arbeit wichtig ist – für das Unternehmen, für die Kunden und für jedes einzelne Mitglied. Führungskräfte machen diesen Sinn sichtbar, indem sie den Beitrag zum großen Ganzen betonen. Gleichzeitig fördern sie kontinuierliches Lernen: Wissen wird geteilt, gegenseitiges Coaching ist selbstverständlich, und Entwicklung findet im Arbeitsalltag statt. Gemeinsame Werte wie Respekt, Offenheit und Ergebnisorientierung stärken das Wir-Gefühl und geben Orientierung, auch in herausfordernden Situationen. So entsteht eine Kultur, die Motivation, Bindung und Innovationskraft nachhaltig steigert. Diese Haltung ist typisch für High-Performance Teams, die sich bewusst als Hochleistungsteams verstehen und die Grundlagen für erfolgreiche Teamarbeit fest verankern.

Risiken bei geringer Ausprägung:

Fehlt Sinn, wird Arbeit als bloße Pflicht erlebt. Mitarbeitende neigen zu Dienst nach Vorschrift, Lernchancen bleiben ungenutzt, und Entwicklung wird auf externe Maßnahmen ausgelagert. Die Arbeit wirkt bedeutungslos, Motivation sinkt, und Teams bleiben weit entfernt von echter High-Performance. Ohne klare Sinnstiftung und Wachstumsorientierung kann keine nachhaltige Zusammenarbeit im Team entstehen – und die Chance auf ein wirklich erfolgreiches Team geht verloren.

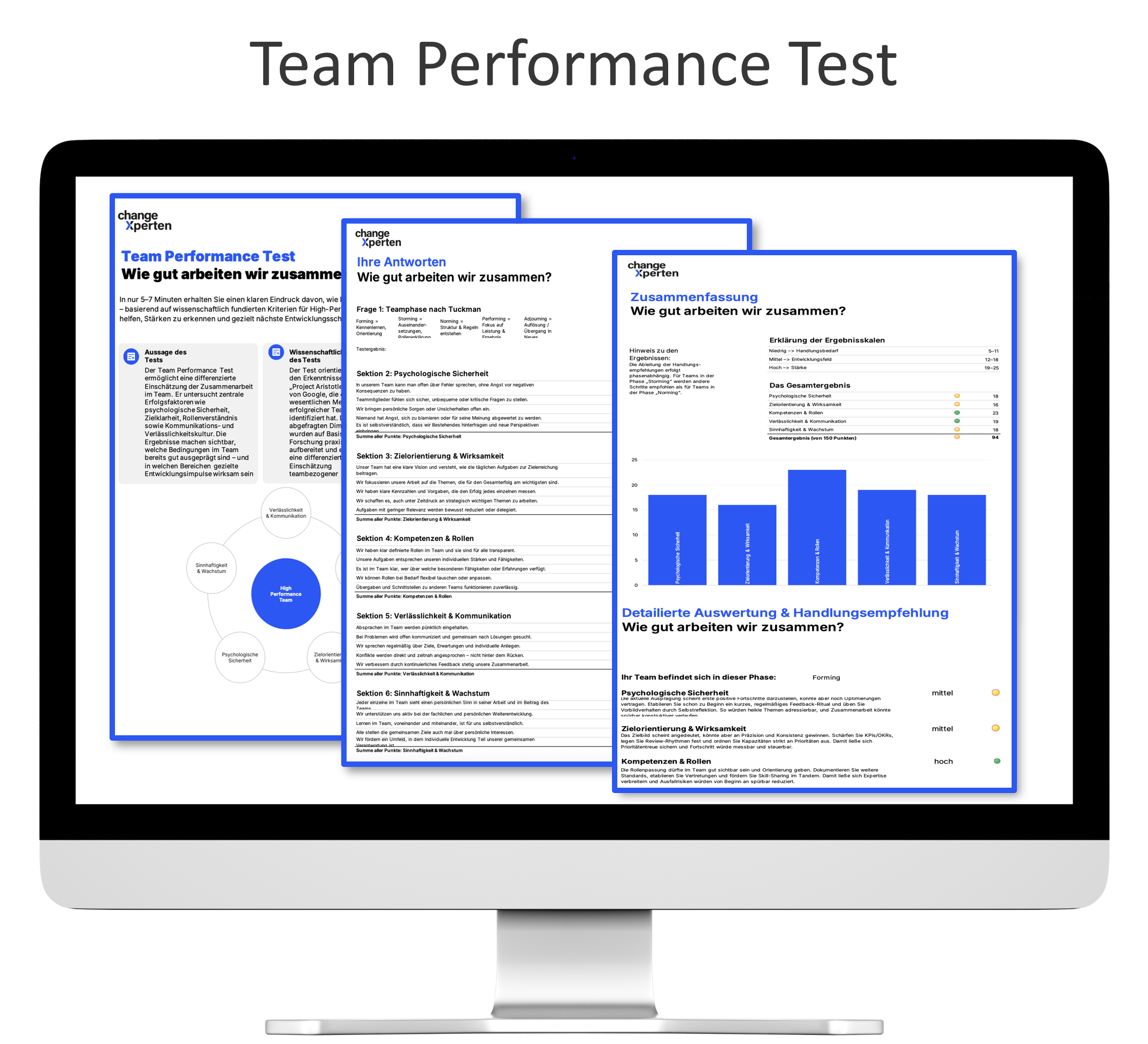

Mit dem changeXperten Team Test schließen wir die Lücke zwischen wissenschaftlicher Forschung und praktischer Umsetzung. Führungskräfte und HR-Verantwortliche können mit unserem Modell sofort arbeiten, weil es abstrakte Konzepte in konkrete Routinen der Zusammenarbeit im Team übersetzt. Mithilfe unseres kostenlosen Team Assessment können Teams eine Standortbestimmung entlang dieser fünf Dimensionen vornehmen.

Das Ergebnis: ein differenziertes Stärkenprofil und klar priorisierte Entwicklungsfelder. So wird sichtbar, wo das Team bereits stark ist, und wo gezielte Interventionen ansetzen sollten. Der Test macht damit aus den allgemeinen Erkenntnissen von Google Aristoteles ein Werkzeug, das Leistung in messbare Verbesserungen überführt – und Teams Schritt für Schritt zu echten High-Performance Teams entwickelt

Dieser Ansatz hilft Führungskräften nicht nur dabei, erfolgreiche Teams aufzubauen, sondern auch die langfristige erfolgreiche Teamarbeit zu sichern. Damit wird der Team Test zu einem praxisnahen Instrument, das sowohl klassische Teams als auch moderne Hochleistungsteams im hybriden Umfeld unterstützt.

Nachdem wir die Grundlagen betrachtet haben, stellt sich die entscheidende Frage: Wie gelingt es, aus einem guten Team ein echtes High-Performance Team zu machen? Führungskräfte und HR-Verantwortliche suchen nicht nur nach Konzepten, sondern nach konkreten Werkzeugen und Routinen, die im Alltag wirken und die Zusammenarbeit im Team verbessern.

Die folgenden Haltungen bei der Entwicklung von Teams sind praxisbewährt, durch Forschung gestützt (unter anderem die Google Team Studie) und lassen sich direkt mit unserem Team Modell verbinden, um dauerhaft erfolgreiche Teams zu entwickeln. Sie zeigen, wie Hochleistungsteams entstehen, die nicht nur kurzfristig gute Ergebnisse liefern, sondern auch langfristig eine stabile Grundlage für erfolgreiche Teamarbeit schaffen.

Rückschläge bei der Teamentwicklung sind unvermeidlich – die Frage ist, wie Teams damit umgehen. High-Performance Teams nutzen Fehler, um zu lernen, statt Schuldige zu suchen. In Branchen wie der Luftfahrt oder der Medizin ist eine offene Fehlerkultur längst Standard, weil sie lebenswichtig ist.

Gerade in der Entwicklung von Hochleistungsteams gilt: Rückschritte sind normal und gehören zum Prozess. Umso wichtiger ist es, eine konstruktive Fehlerkultur zu etablieren, die nicht lähmt, sondern handlungsfähig macht. Sie umfasst mehrere Aspekte:

Resilienz ergänzt diesen Ansatz. Sie beschreibt die Fähigkeit, Rückschläge zu überstehen und gestärkt daraus hervorzugehen. Teams, die resilient sind, bleiben auch in schwierigen Phasen handlungsfähig, finden neue Lösungen und bewahren ihre Motivation. Untersuchungen aus der Wirtschaftspsychologie zeigen, dass resiliente Teams langfristig nicht nur stabiler, sondern auch innovativer sind – ein klares Merkmal für erfolgreiche Teamarbeit und nachhaltige erfolgreiche Teams.

Vielfalt ist mehr als ein Schlagwort. Studien von McKinsey und Scott Page zeigen, dass diverse Teams bessere Entscheidungen treffen und innovativer sind. Unterschiedliche Perspektiven bereichern die Lösungsfindung – vorausgesetzt, sie werden nicht nur am Anfang bewusst zusammengesetzt, sondern auch im weiteren Entwicklungsprozess aktiv wertgeschätzt und konstruktiv integriert.

Für die Praxis bedeutet das:

Im Kontext von High-Performance Teams ist Diversität also kein Selbstzweck, sondern ein gezielter Hebel, um die Qualität von Entscheidungen zu steigern und Innovation nachhaltig zu fördern. Genau hier zeigt sich, dass erfolgreiche Teams nicht nur aus klugen Köpfen bestehen, sondern aus einer Zusammensetzung, die durch Vielfalt, Offenheit und Vertrauen echte erfolgreiche Teamarbeit ermöglicht.

Eine der häufigsten Fragen, die uns in der Praxis begegnen, lautet: Woran erkenne ich eigentlich, ob mein Team ein High-Performance Team ist? Die Antwort liegt in der Kombination aus qualitativen und quantitativen Messgrößen.

Klassische Kennzahlen wie Termintreue oder Produktivität in Teams sind zwar hilfreich, erfassen aber nur einen Teil der Realität. Immer wichtiger werden qualitative Faktoren, die das Wie der Zusammenarbeit im Team sichtbar machen. Dazu zählen das Engagement der Mitarbeitenden, die Innovationsrate, die Mitarbeiterbindung und die Qualität der Feedbackkultur.

Ein Team mit hoher Leistungsfähigkeit zeichnet sich beispielsweise dadurch aus, dass es regelmäßig neue Ideen einbringt und diese auch umsetzt. Fluktuationsraten geben Hinweise darauf, ob es gelingt, Talente zu halten. Und ein guter Engagement-Index zeigt, ob die Mitarbeitenden mit Motivation und Begeisterung bei der Sache sind.

Unser kostenloser Team Test liefert hier eine erste Standortbestimmung. Er ermöglicht Führungskräften und HR-Verantwortlichen, gezielt zu erkennen, wo ihr Team bereits stark ist und wo Entwicklungspotenzial besteht. Damit wird High-Performance nicht abstrakt, sondern anhand konkreter Daten greifbar – und der Weg zu erfolgreicher Teamarbeit messbar.

Ein Thema, das in den letzten Jahren massiv an Bedeutung gewonnen hat, ist die hybride Zusammenarbeit. Spätestens seit der Pandemie ist klar: Teams arbeiten nicht mehr ausschließlich im selben Raum. Virtuelle Meetings, Remote Work und internationale Projekte sind zum Alltag geworden.

Hybride Teams stehen jedoch vor besonderen Herausforderungen. Vertrauen und Nähe entstehen schwerer, wenn sich Menschen nur auf dem Bildschirm begegnen. Missverständnisse nehmen zu, weil nonverbale Signale fehlen. Zudem verschwimmen die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben, was zu Überlastung führen kann.

High-Performance Teams im hybriden Umfeld zeichnen sich dadurch aus, dass sie klare Regeln etablieren. Sie legen fest, wann Kommunikation synchron, also in Meetings, und wann asynchron, etwa per E-Mail oder Chat, stattfinden soll. Sie planen bewusst auch Zeiten für informellen Austausch ein, um persönliche Beziehungen zu pflegen. Und sie sorgen für maximale Transparenz über Aufgaben, Ziele und Verantwortlichkeiten – ein entscheidender Faktor für erfolgreiche Teamarbeit.

Untersuchungen, unter anderem in der Harvard Business Review, zeigen: Hybride Hochleistungsteams sind dann erfolgreich, wenn sie den Mix aus Flexibilität und Struktur bewusst gestalten. Für Führungskräfte bedeutet das: Digitale Tools sind hilfreich, ersetzen aber nicht die Notwendigkeit klarer Normen, psychologischer Sicherheit und regelmäßiger Reflexion. Nur so kann Zusammenarbeit im Team auch über Distanz hinweg gelingen.

Auch die besten Führungskräfte stoßen manchmal bei der Entwicklung ihrer Teams an Grenzen. Nicht jede Dynamik lässt sich allein durch interne Maßnahmen lösen. Externes Teamcoaching bietet hier eine wertvolle Unterstützung.

Ein Teamcoach bringt den Blick von außen ein und schafft einen sicheren Raum, in dem schwierige Themen angesprochen werden können. Er hilft dabei, blinde Flecken zu erkennen, festgefahrene Muster zu durchbrechen und neue Kommunikations- und Arbeitsweisen einzuüben. Typische Themen im Teamcoaching sind Rollenklärung, Feedbackkultur, Konfliktlösung und die Entwicklung einer gemeinsamen Vision – alles zentrale Faktoren für High-Performance Teams.

Studien, unter anderem von der International Coaching Federation (ICF), zeigen, dass Teamcoaching nicht nur die Leistung steigert, sondern auch Motivation und Mitarbeiterbindung verbessert. Die ICF weist nach, dass 87 Prozent der Unternehmen Executive Coaching als hochwirksam bewerten und dass Coaching im Median einen ROI erzielt, der dem Siebenfachen der Kosten entspricht. Gerade in Veränderungsprozessen wie nach Fusionen, in Phasen starken Wachstums oder bei der Einführung hybrider Arbeit kann Coaching den entscheidenden Unterschied machen.

High-Performance Teams entstehen nicht durch Zufall, sondern durch gezielte Arbeit an den Faktoren, die wirklich entscheidend sind. Von der psychologischen Sicherheit über klare Rollen bis hin zu Diversität und Resilienz – es sind die „weichen“ Faktoren, die harte Ergebnisse ermöglichen.

Für Führungskräfte und HR-Verantwortliche bedeutet das: Wer die Rahmenbedingungen für eine starke Zusammenarbeit im Team schafft, investiert direkt in Leistung, Motivation und Bindung. Besonders erfolgreiche Teams machen deutlich, dass eine konsequent aufgebaute Feedbackkultur und Vertrauen die Basis für erfolgreiche Teamarbeit sind.

Der nächste Schritt liegt nahe: Nutzen Sie unser kostenloses Team Assessment oder sprechen Sie uns direkt auf ein maßgeschneidertes Teamcoaching an – und begleiten Sie Ihr Team bewusst auf dem Weg zum Hochleistungsteam. So können Sie die Erkenntnisse der Google Team Studie (Google Aristoteles) in der Praxis umsetzen und Ihre Organisation nachhaltig zu Spitzenleistungen führen.

.png)

Über den Autor

Christoph Gredel

↗

Gründer changeXperten | Beratung, Coaching & Training für die erfolgreiche Weiterentwicklung von Organisationen, Teams & Führungskräften: 📈 +65 % höhere Zielerreichung ⏱️+25 % schnellere Umsetzung 💸+220 % ROI