Inhaltsverzeichnis

Führungskräfteentwicklung

Kennen Sie das? Ein Teammitglied beherrscht Routineaufgaben sicher, zögert aber beim nächsten Schritt – während ein anderes hochmotiviert ist, jedoch fachlich an Grenzen stößt. Genau hier zahlt sich situatives Führen aus: den Stil flexibel an Situation und Person anzupassen. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie der situative Führungsstil funktioniert, welche Modelle ihn prägen und wie Sie ihn konkret in Ihren Führungsalltag übertragen.

Christoph Gredel

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Eine erfahrene Projektleiterin führt ein heterogenes Team – auf der einen Seite den ehrgeizigen Berufseinsteiger, der mit Begeisterung jede Aufgabe übernimmt, auf der anderen den langjährigen Spezialisten, der Routine liebt, aber Veränderung skeptisch sieht. Sie selbst weiß: Ein einheitlicher Führungsstil funktioniert hier nicht. Die Frage ist: Wann klar anweisen – und wann bewusst loslassen.

Viele Führungskräfte beschreiben genau dieses Spannungsfeld. In Gesprächen mit unseren Kunden hören wir häufig Sätze wie: „Ich habe das Gefühl, ständig zwischen Autorität und Vertrauen zu pendeln.“ Oder: „Ich will nicht jeden Tag anders führen – aber die Mitarbeitenden reagieren völlig unterschiedlich.“

Und tatsächlich bestätigen Studien, dass ein starrer Führungsstil selten langfristig wirkt. Eine Gallup Studie zeigt erneut, dass nur etwa 17 % der Beschäftigten in Deutschland sich stark emotional an ihr Unternehmen gebunden fühlen – und einer der zentralen Gründe ist mangelnde individuelle Führung. Auch die Harvard Business Review fasst es prägnant zusammen:

"Wirksame Führungskräfte passen ihren Stil – nicht ihre Werte – an Erfordernisse von Situation und Person an."

Genau hier setzt der situative Führungsstil an. Sein Grundprinzip: Es gibt nicht den einen besten Führungsstil – sondern nur denjenigen, der in der jeweiligen Situation und für die jeweilige Person passt. Erfolgreiche Führung bedeutet, Verhalten bewusst zu variieren: je nach Erfahrung, Motivation, Kompetenz und Kontext. In der Forschung spricht man von Kontingenztheorien: Führungserfolg entsteht im Zusammenspiel aus Führungsverhalten und Situation. Entscheidend ist die Fähigkeit, den eigenen Stil situationsabhängig zu steuern: Wie kompetent und motiviert ist mein Gegenüber wirklich? Wann ist es besser, Nähe zu zeigen – statt Richtung zu geben?

Viele Führungskräfte entwickeln dieses Gespür erst mit Erfahrung. Doch mit den richtigen Modellen und Werkzeugen – etwa im Rahmen eines Führungskräftetrainings – lässt sich situatives Führen gezielt aufbauen und festigen.

Nachdem klar ist, warum ein einziger Führungsstil selten ausreicht, stellt sich die entscheidende Frage: Wie gelingt es, im Führungsalltag flexibel zu handeln, ohne beliebig zu werden? Der situative Führungsstil liefert genau darauf eine Antwort. Es versteht Führung nicht als fixes Muster, sondern als bewusste Anpassung an Aufgabe, Mensch und Umfeld

Im Kern bedeutet das: Führungskräfte treffen keine Entscheidung nach Bauchgefühl, sondern erkennen systematisch, was ihre Mitarbeitenden in einer bestimmten Situation brauchen. Das kann je nach Person völlig unterschiedlich sein – und sich im Verlauf eines Projekts mehrfach verändern. Situatives Führen ist kein spontanes Improvisieren, sondern reflektierte Steuerung: lenken, coachen, überzeugen oder loslassen – mit erkennbarer Absicht

Damit dieses Prinzip im Alltag greifbar wird, hilft ein Blick auf bewährte Modelle, die den situativen Führungsansatz strukturiert beschreiben. Eines der bekanntesten ist das Hersey-Blanchard-Modell, das erklärt, wie Führung je nach Reifegrad der Mitarbeitenden variiert.

Kaum ein situative Führungsmodell hat den situativen Führungsstil so geprägt wie das von Paul Hersey und Ken Blanchard. Es entstand in den 1970er-Jahren – und obwohl sich die Arbeitswelt seither stark verändert hat, zählt es bis heute zu den meistverwendeten Grundlagenmodellen in situativen Führungsmodellen weltweit. Der Grund: Es erklärt auf einfache, anschauliche Weise, warum ein einziger Führungsstil nicht ausreicht – und wie sich Führung situativ anpassen lässt.

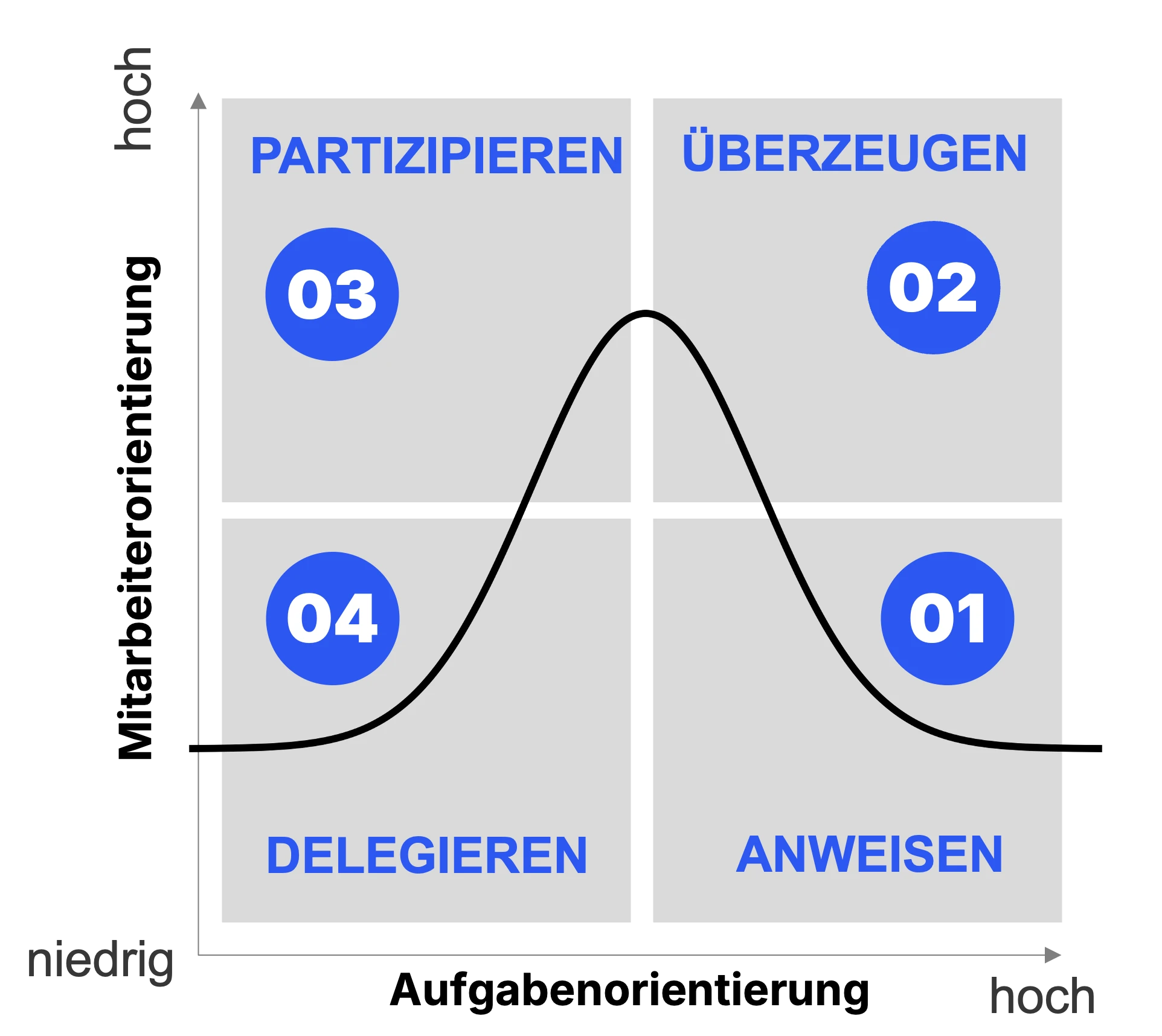

Die Grundidee ist ebenso simpel wie wirkungsvoll: Situative Führung wird wirksam, wenn sie zum Reifegrad der Mitarbeitenden passt – also zur Kombination aus Kompetenz („können“) und Engagement („wollen“). Zwei Dimensionen strukturieren das Führungsverhalten: Aufgabenorientierung (Anweisungen, Struktur, Kontrolle) und Mitarbeiterorientierung (Zuhören, Vertrauen, Unterstützung, Einbindung). Je nach Ausprägung ergeben sich unterschiedliche Stile – und deren Wirkung ist abhängig von Person und Situation.

Das situative Führungsmodell beschreibt vier typische Entwicklungsstufen, die Mitarbeitende im Laufe ihrer Arbeit durchlaufen – und die jeweils unterschiedliche Formen der Führung erfordern.

Am Anfang steht R1 (Reifegrad 1): Mitarbeitende mit geringer Kompetenz und oft noch Unsicherheit. Sie sind neu in der Aufgabe oder schlicht überfordert – etwa ein Berufseinsteiger, der sein erstes komplexes Reporting-Projekt übernimmt. Hier braucht es eine Führungskraft, die Orientierung gibt, klare Schritte vorgibt und eng begleitet. Der passende Stil: Anweisen (Telling) – klare Ansagen, enge Kontrolle und häufiges Feedback schaffen Sicherheit.

In R2 sind Mitarbeitende zwar noch unerfahren, aber hochmotiviert. Sie wollen lernen und Verantwortung übernehmen, benötigen jedoch Anleitung und Struktur. Eine Kollegin, die zum ersten Mal Kundengespräche führt, ist engagiert, braucht aber noch Führung, Feedback und Unterstützung. Jetzt wirkt der Stil Überzeugen (Selling) am besten – erklären, motivieren, Hintergründe anhand von Beispielen aufzeigen.

R3 beschreibt Mitarbeitende, die fachlich kompetent sind, deren Motivation aber schwankt – vielleicht nach einer Reorganisation oder weil Ziele unklar sind. Sie können ihre Aufgaben grundsätzlich, zweifeln aber am Sinn oder an Prioritäten. Hier hilft es, sie stärker einzubeziehen und Verantwortung zu teilen. Der passende Stil ist Partizipieren (Participating) – zuhören, mitgestalten lassen, gemeinsam entscheiden.

Schließlich R4: Mitarbeitende mit hoher Kompetenz und Motivation. Sie arbeiten selbstständig, übernehmen Verantwortung und erzielen verlässlich Ergebnisse – etwa eine erfahrene Projektleiterin, die ihr Team souverän führt. Hier lautet der Führungsstil Delegieren (Delegating): loslassen, Vertrauen schenken, Ergebnisse prüfen statt Prozesse kontrollieren.

Dieses einfache, aber differenzierte Zusammenspiel aus Entwicklungsstufen und Führungsstilen macht den situativen Führungsstil so praxisnah und wirkungsvoll – weil er Führung an den tatsächlichen Bedarf anpasst, nicht an starre Regeln.

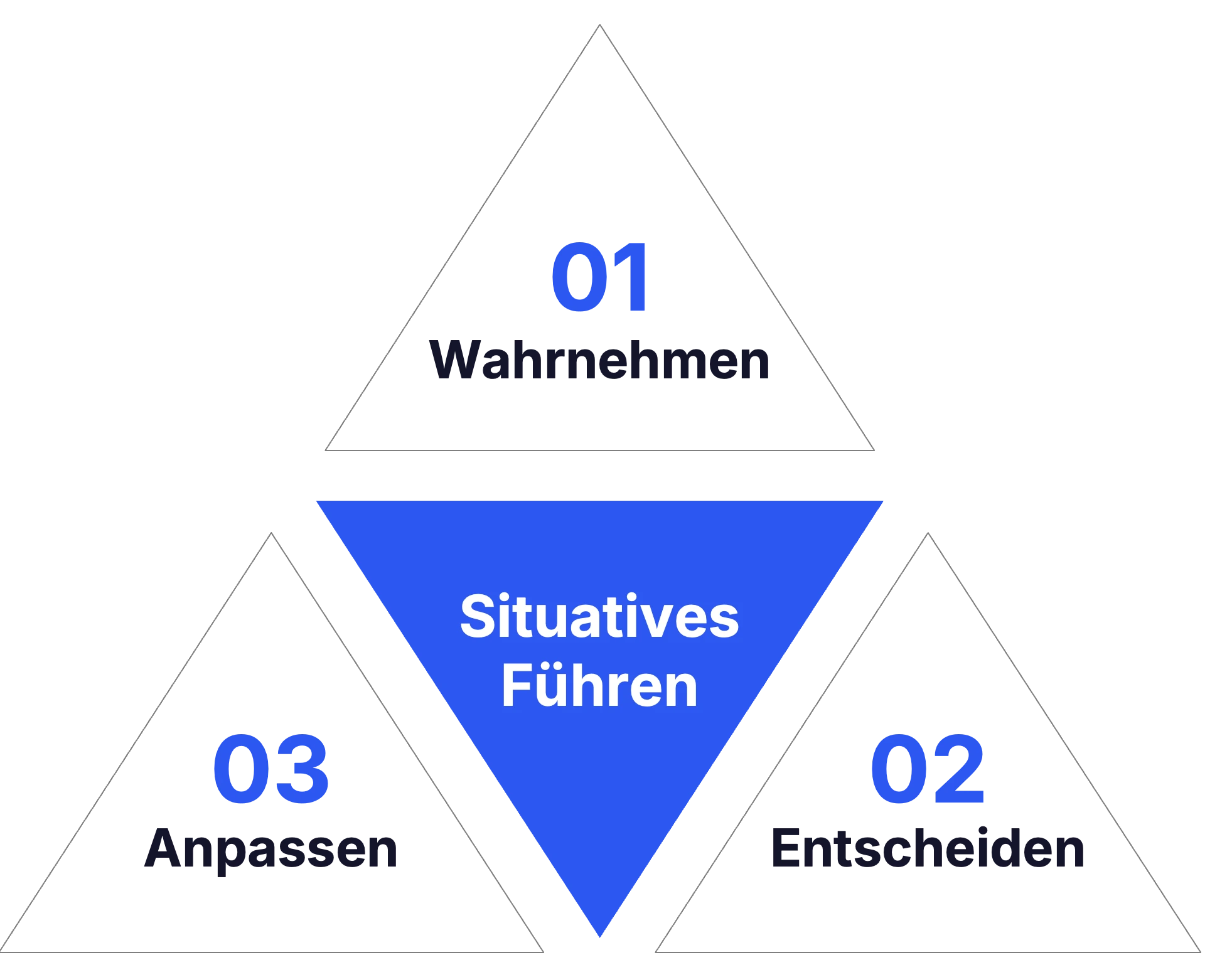

Modelle geben Orientierung – Wirkung entsteht im Alltag. Viele Führungskräfte fragen sich: „Wie erkenne ich, welchen Stil ich gerade brauche?" Und: "Wie gelingt mir Wechsel, ohne sprunghaft zu wirken?“ Die Antwort liegt in drei Schritten: wahrnehmen, entscheiden, anpassen. Der situative Führungsstil beginnt nicht mit einer Methode, sondern mit Aufmerksamkeit.

Bevor Sie führen, müssen Sie verstehen, was geführt werden soll. Dazu gehört, nicht nur auf Aufgaben und Ergebnisse zu schauen, sondern auf das Zusammenspiel aus Kompetenz, Motivation und Kontext.

Fragen Sie sich:

Viele Führungskräfte überschätzen anfangs die Selbstständigkeit erfahrener Mitarbeitender oder unterschätzen das Potenzial derer, die noch neu sind. Wer bewusst beobachtet, erkennt Muster schneller: Manche brauchen Orientierung, andere Freiraum. Ein kurzer Perspektivwechsel hilft: Weniger bewerten, mehr verstehen. Die Aufgabe ist nicht, Mitarbeitende zu „kategorisieren“, sondern zu erfassen, was sie gerade brauchen, um wirksam zu sein.

Auf dieser Grundlage treffen Sie eine bewusste Entscheidung: Wie viel Steuerung, wie viel Unterstützung ist in dieser Situation sinnvoll? In einem hektischen Projektstart kann ein klarer, strukturierender Stil („Dirigieren“) hilfreich sein – später, wenn Prozesse laufen, funktioniert eher ein partizipativer Stil („Einbeziehen“). Das Entscheidende ist, diesen Wechsel nachvollziehbar zu machen. Mitarbeitende reagieren positiv, wenn sie verstehen, warum Sie gerade direkter oder zurückhaltender agieren. Offene Kommunikation schafft hier Akzeptanz und Vertrauen – der Schlüssel zum situativen Führungsstil.

Der situative Führungsstil endet nicht mit einer Entscheidung. Es ist ein fortlaufender Prozess aus Beobachten, Reagieren und Reflektieren. Führung wirkt dann am stärksten, wenn sie dynamisch bleibt: Sie passen Ihren Stil an, wenn sich Motivation, Erfahrung oder Rahmenbedingungen verändern – und reflektieren regelmäßig, ob Ihre Einschätzung noch stimmt. Ein individuelles Führungscoaching kann dabei helfen, diese Selbstreflexion zu vertiefen und den eigenen Stil bewusster zu steuern.

Praktisch bedeutet das, Führungsgespräche gezielt zu nutzen, um Entwicklung zu besprechen:

Diese kontinuierliche Anpassung fördert Vertrauen und Eigenverantwortung zugleich. Mitarbeitende spüren, dass Führung kein starres System ist, sondern auf sie reagiert – und das stärkt Bindung und Motivation.

Schauen wir uns folgendes Praxisbeispiel an:

Anna leitet ein fünfköpfiges Team in einem mittelständischen IT-Unternehmen. Ihr Mitarbeiter Jonas ist neu im Team – frisch von der Uni, motiviert, aber ohne Projekterfahrung. Zu Beginn führt Anna klar und strukturiert (S1). Sie erklärt Aufgaben, setzt Meilensteine und überprüft Zwischenschritte. Nach einigen Wochen merkt sie, dass Jonas sicherer wird, Entscheidungen vorbereitet und Feedback gut aufnimmt. Sie wechselt ihren Stil – weniger Kontrolle, mehr Erklärung (S2).

Nach einem halben Jahr ist Jonas fachlich sattelfest, bringt viele Ideen ein, manchmal zu viele. Anna erkennt, dass er jetzt eher Motivation als Anleitung braucht, und stellt auf S3 um: Sie bezieht ihn stärker ein, fragt nach seiner Einschätzung, lässt ihn mitentscheiden. Ein Jahr später arbeitet Jonas eigenständig, führt eigene Teilprojekte und bittet nur noch gelegentlich um Sparring. Anna ist jetzt in S4 angekommen – sie delegiert Verantwortung vollständig.

Diese Entwicklung zeigt: Der situative Führungsstil ist ein Prozess, der Beobachtung und die Bereitschaft zur Rollenanpassung verlangt.

Das situative Führungsmodell ist leicht verständlich – und genau das macht es so wirksam. Doch es ist kein Dogma. Forschung der letzten Jahre zeigt, dass die Realität oft komplexer ist. Studien belegen, dass Führungskräfte, die bewusst anpassungsfähig agieren, von ihren Mitarbeitenden als deutlich wirksamer wahrgenommen werden – im Durchschnitt um rund 30 Prozent. Ebenso zeigen groß angelegte Analysen, dass situative Führungsstile in dynamischen Umfeldern deutlich erfolgreicher sind als starre, transaktionale oder laissez-faire Ansätze.

Gleichzeitig gibt es Kritik. Neuere Beiträge bemängeln, dass das situative Führungsmodell zu stark auf individuelle Beziehungen fokussiert und Team- oder Systemdynamiken außen vor lässt. Zudem könne die Einschätzung des Reifegrads subjektiv sein, was zu Fehleinschätzungen führt.

Trotzdem bleibt das situative Führungsmodell ein wertvoller Orientierungsrahmen. Es zwingt Führungskräfte, sich bewusst mit den Bedürfnissen einzelner Menschen auseinanderzusetzen – und genau das ist heute relevanter denn je. Denn in einer Zeit, in der hybride Arbeit, wechselnde Projektstrukturen und Fachkräftemangel den Alltag bestimmen, gewinnt situative Flexibilität an Bedeutung.

In den letzten Jahren wurde das Modell von Hersey und Blanchard weitergedacht. Statt allein auf Kompetenz und Motivation zu schauen, rückt nun stärker die Situationsintelligenz in den Fokus – also die Fähigkeit einer Führungskraft, nicht nur das Verhalten, sondern auch die eigene Wirkung bewusst an Situation und Umfeld anzupassen. Führung bedeutet heute weit mehr, als die passende Balance zwischen Anweisung und Vertrauen zu finden. Erfolgreiche Führungskräfte erkennen, was ihr Team gerade braucht, spüren Stimmungen, Unsicherheiten oder Spannungen – und wählen dann den situativen Führungsstil, der am besten wirkt. Mal braucht es klare Entscheidungen und Orientierung, mal offene Fragen, Zuhören und Coaching.

Ein hilfreiches Bild ist das Orchester: Die Instrumente bleiben dieselben, doch Takt, Lautstärke und Tempo variieren je nach Stück. So passen Führungskräfte Kommunikation, Nähe und Tempo an Team und Kontext an. Besonders in agilen, hybriden Organisationen ist das zentral: Teams agieren eigenverantwortlich, benötigen aber weiterhin Richtung, Feedback und emotionale Stabilität. Der situative Führungsstil wird damit zur Schlüsselkompetenz, die Vertrauen und Steuerung, Freiheit und Klarheit in Balance hält – gerade in den ersten Monaten in der neuen Führungsrolle.

Der situative Führungsstil klingt nach Flexibilität – doch in der Realität sind es oft genau die Routinen, die Führung blockieren. Viele Führungsprobleme entstehen nicht, weil jemand zu wenig führt, sondern weil er zu lange auf dieselbe Weise führt.

Eine der häufigsten Stolperfallen ist das Festhalten an einem Stil, der einmal funktioniert hat. Am Anfang eines Projekts ist klare Steuerung hilfreich: Es gibt Orientierung, Tempo, Sicherheit. Doch was in einer dynamischen Startphase Energie gibt, wirkt Monate später schnell einengend. Mitarbeitende, die längst Erfahrung gesammelt haben, empfinden ständige Kontrolle irgendwann als Misstrauen. Führung, die sich nicht mitentwickelt, verliert ihre Wirkung – wie ein Kompass, der noch auf den alten Kurs zeigt, obwohl das Ziel längst ein anderes ist.

Ein weiteres Risiko besteht darin, Anpassung mit Beliebigkeit zu verwechseln. Der situative Führungsstil heißt nicht, täglich die Richtung ändern. Er bedeutet, auf Basis klarer Prinzipien zu entscheiden, wann Struktur hilft und wann Freiraum wirkt. Beständige Werte und klare Richtung sind der Rahmen, in dem situative Führung überhaupt Vertrauen stiften kann. Ohne diesen Rahmen wirkt Veränderung willkürlich.

Die dritte Stolperfalle ist weniger sichtbar, aber umso folgenreicher: fehlende Transparenz. Führungskräfte passen ihren Stil oft ganz intuitiv an – sie gehen stärker in die Begleitung, wenn Unsicherheit spürbar ist, oder ziehen sich zurück, wenn Mitarbeitende eigenständiger werden. Doch wenn sie diese Veränderung nicht erklären, kann sie beim Team wie Inkonsequenz wirken. Der Gedanke „Gestern durfte ich frei entscheiden, heute soll ich alles abstimmen“ sorgt schnell für Verwirrung.

Die Lösung ist einfach – und doch selten gelebte Praxis: Führung sichtbar machen. Ein kurzer Hinweis, warum Sie Ihren Stil anpassen, verändert die Wahrnehmung enorm. Sagen Sie beispielsweise:

„Ich möchte in dieser Phase enger mit Ihnen zusammenarbeiten, weil das Thema neu ist.“ Oder: „Sie haben das Thema inzwischen so gut im Griff, dass ich Ihnen mehr Raum lasse.“

Diese Offenheit zeigt Wertschätzung und stärkt Vertrauen. Der situative Führungsstil ist kein Balanceakt zwischen Extremen, sondern eine bewegliche Haltung zwischen Struktur und Freiheit. Wer den eigenen situativen Führungsstil regelmäßig hinterfragt, bleibt glaubwürdig, wirksam – und führt Menschen dort ab, wo sie jetzt stehen.

Der situative Führungsstil ist weit mehr als ein theoretisches Modell. Es ist eine Haltung, die Führung neu denkt: flexibel, aufmerksam und menschenorientiert. Nicht Perfektion, sondern Präsenz macht den Unterschied. Gute Führung entsteht, wenn Sie Signale wahrnehmen, reflektieren und Ihr Verhalten daran ausrichten. So wächst Vertrauen – und aus Vertrauen entsteht Leistung.

Gerade in Organisationen, die sich im Wandel befinden, zeigt sich der wahre Wert dieses Ansatzes. Teams entwickeln sich in Phasen, Aufgaben verändern sich, Motivation schwankt, Verantwortung wächst. Situatives Führen bremst diese Bewegung nicht, es begleitet sie – mit Klarheit, Empathie und Mut zur Anpassung. Wer sich ernsthaft damit auseinandersetzt, erlernt nicht nur Techniken, sondern ein tieferes Verständnis der eigenen Wirkung und Kommunikation. Unser gezieltes Führungskräfte-Training wird diesen Prozess wirkungsvoll unterstützen und helfen, den situativen Führungsstil im Alltag bewusst zu verankern.

Blanchard, K., Zigarmi, P., & Zigarmi, D. (2015). Der Minuten-Manager: Führungsstile: Situationsbezogenes Führen (Vollständig überarbeitete Ausgabe für die Manager von heute). Rowohlt Verlag GmbH.

Cibulka, E. (2024). Erfolgsfaktor Führung: Was macht gute Führung aus?. In Unternehmenskultur als Strategie: Eine Orientierung für Führungskräfte (pp. 113-139). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Fontanari, M. A. (2012). Das 4-Stufen-Modell für strategisch-situative Führung. In Der lange Weg zur Erfolgsmannschaft: Strategisch-situative Führung am Beispiel von Sportteams (pp. 57-123). Wiesbaden: Gabler Verlag.

Führen, S. 10.4. Die sechs Führungsstile nach Goleman. Praxishandbuch Personalmanagement für Handwerksunternehmen, 115.

Fritzsche, T. (2016). Führen. Einfach. Machen.: Grundlagen der Mitarbeiterführung. Hogrefe AG.

Glöckler, U., & Maul, G. (2010). „Situatives Führen “nach Hersey und Blanchard. In Ressourcenorientierte Führung als Bildungsprozess: Systemisches Denken und Counselling-Methoden im Alltag humaner Mitarbeiterführung (pp. 35-45). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Harvard Business School Publishing (2020). Adapt Your Leadership Style to Your Situation. https://hbr.org/tip/2020/03/adapt-your-leadership-style-to-your-situation. Aufgerufen am 06. Oktober 2025.

Hersey, P., & Blanchard, K. (1987). Situatives Führen. Verlag Moderne Industrie.

Illig, W. (2015). Auswertung zu der „Situative Führung “. In Führung bei Veränderungsprozessen: Ein innovativer Ansatz des Führungssystems der fragmentierten Wissenselemente (pp. 21-22). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Ivancic, R., Olbert-Bock, S., & Oberholzer, B. (2025). Polydextrie–Zur Notwendigkeit kontextualer Vielseitigkeit: Situative Führung, Kultur-und Kompetenzentwicklung in Organisationen. Springer-Verlag.

Maran, T. (2025). Situative Führung in sieben Schritten. In Situativ führen: Zwischen direktiver und empowernder Führung den richtigen Führungsstil finden (pp. 223-227). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Merten, U. (2014). Situatives Führen in der Praxisausbildung. Praxisausbildung konkret. Praxisausbildung im Studium der Sozialen Arbeit-delegierte Verantwortung an die Praxis. Opladen: Barbara Budrich. S, 101-124.

Nink, M. (2025). Emotionale Mitarbeiterbindung: Impulse für die deutsche Wirtschaft. Gallup. https://www.gallup.com/de/470642/emotionale-mitarbeiterbindung-impulse-deutsche-wirtschaft.aspx? Aufgerufen am 06. Oktober 2025.

Schmid, F., & Weber, G. (2003). Situatives Führen im Rettungsdienst. Notfall & Rettungsmedizin, 6(4), 256-264.

Über den Autor

Christoph Gredel

Gründer changeXperten | Beratung, Coaching & Training für die erfolgreiche Weiterentwicklung von Organisationen, Teams & Führungskräften: 📈 +65 % höhere Zielerreichung ⏱️+25 % schnellere Umsetzung 💸+220 % ROI