Inhaltsverzeichnis

Organisationsentwicklung

Kennen Sie das auch? Auf dem Papier wirkt eine Veränderung überzeugend – in der Umsetzung hakt es jedoch oft an kleinen Details, die den gesamten Fortschritt bremsen.In diesem Artikel erfahren Sie, welche Change Management Best Practices wirklich funktionieren, wie Sie Fehler vermeiden und Veränderungen nachhaltig wirksam gestalten.

Christoph Gredel

Eine Strategie ist oft gut durchdacht, die Projektpläne sauber aufgesetzt – und doch geht im Alltag die Dynamik bei Veränderungsprojekten verloren.

Die Gründe liegen selten in mangelnder Expertise, sondern meist in unsichtbaren Spannungen im Organisationssystem:

Genau deshalb reicht es nicht, gute Pläne zu machen – entscheidend ist, wie Sie typische Stolperfallen bei Veränderungsprojekten vermeiden und bewährte Change Management Best Practices umsetzen um den Wandel in eine positive Dynamik zu verwandeln.

Veränderungen scheitern selten an der Strategie – sondern daran, wie sie im Alltag gelebt werden.

Genau hier setzen die Change Management Best Practices an: Sie zeigen, wie Sie Veränderung durch erfolgreiche Strategien nachhaltig gestalten, typische Change Management Fehler vermeiden und Ihr Team wirklich in Bewegung bringen.

Die folgenden vier Prinzipien bilden das Fundament eines erfolgreichen Change-Prozesses und helfen, aus typischen Fehlern beim Change Management zu lernen.

Zu jedem finden Sie Sinn und Zweck, konkrete Handlungsempfehlungen und ein anschauliches Beispiel aus der Praxis.

Sinn und Zweck:

Ihr Team folgt einer Veränderung nur, wenn der Nutzen klar und nachvollziehbar ist. Wenn Mitarbeitende verstehen, warum sich eine Veränderung lohnt, steigt die Motivation und die Bereitschaft, Neues auszuprobieren.

Relevanz schafft Sinn – und Sinn schafft Energie für den Wandel.

Wie Sie es am besten machen:

Vermeiden Sie abstrakte Schlagworte wie „Effizienz“ oder „Optimierung“. Kommunizieren Sie stattdessen, was die Veränderung konkret bringt: weniger Aufwand, mehr Fokus, bessere Zusammenarbeit.

Je greifbarer Sie den Nutzen darstellen, desto stärker die Akzeptanz. So verhindern Sie frühzeitig einen der häufigsten Change Management Fehler – zu wenig Orientierung im „Warum“.

Praxisbeispiel:

Sagen Sie im Teammeeting:

„Mit dem neuen Tool sparen wir jede Woche zwei Stunden – Zeit, die wir künftig für Kunden und kreative Aufgaben nutzen können.“

So wird der Vorteil spürbar und das Team erkennt: Der Wandel ist kein Selbstzweck, sondern eine echte Verbesserung.

Zielrichtung:

Change Management ist keine Aufgabe einzelner Projektteams. Nachhaltiger Wandel entsteht nur, wenn viele Schultern Verantwortung übernehmen. Wenn Führungskräfte, Schlüsselpersonen und Sponsoren sichtbar mitziehen, wird aus Veränderung Bewegung.

Wie Sie dabei vorgehen sollten:

Teilen Sie Verantwortung klar und verbindlich. Formulieren Sie Erwartungen offen, schaffen Sie Rückmeldezyklen und stellen Sie sicher, dass alle ihren Beitrag leisten können.

Ein häufiger Change Management Fehler besteht darin, Verantwortung zu stark zu zentralisieren – vermeiden Sie das bewusst.

Fallbeispiel:

Sagen Sie im Führungsteam:

„Wir tragen diesen Wandel gemeinsam. Ich erwarte von jedem, dass er in zwei Wochen eine Rückmeldung aus seinem Bereich bringt – was funktioniert, wo es hakt und was wir anpassen müssen.“

Damit schaffen Sie Verbindlichkeit und fördern echte Mitverantwortung.

Funktion:

Veränderung kostet Energie – und Motivation entsteht durch sichtbare Fortschritte.

Kleine, spürbare Erfolge zeigen, dass sich der Einsatz lohnt. Diese „Quick Wins“ sind entscheidend, um Dynamik zu erzeugen und das Vertrauen Ihrer Mitarbeitenden zu stärken.

Wie es optimal gelingt:

Planen Sie bewusst kleine Etappenziele ein. Kommunizieren und feiern Sie Fortschritte sichtbar – egal, ob es um Zeitersparnis, Prozessverbesserungen oder eine gelungene Zusammenarbeit geht.

Das hält die Motivation hoch und beugt Demotivation vor – einer weiteren klassischen Change Management Fehlerquelle.

Beispiel:

„Der neue Prozess hat uns im letzten Projekt zwei Tage gespart – das ist ein echter Fortschritt.“

Wenn Sie solche Erfolge gezielt hervorheben, verstärken Sie die Veränderungsenergie im gesamten Team.

Nutzen:

Jede Organisation kennt Gegensätze – Stabilität versus Veränderung, Qualität versus Geschwindigkeit, Sicherheit versus Mut.

Diese Spannungen sind keine Störfaktoren, sondern wertvolle Lernfelder. Wenn Sie sie offen ansprechen, fördern Sie Reflexion, verhindern Widerstand und machen Kulturentwicklung bewusst steuerbar.

So setzen Sie es wirkungsvoll um:

Schaffen Sie Räume, in denen Spannungen und Emotionen Platz haben. Ein sogenanntes „Beschwerde-Meeting“ kann helfen, Frust, Sorgen oder Zweifel offen anzusprechen.

Dadurch sinkt der Druck, und aus emotionaler Energie entsteht Gestaltungskraft.

Ihre Aufgabe als Führungskraft ist es, diesen Raum zu öffnen, zuzuhören und daraus Handlungsfelder abzuleiten.

Anwendungssituation:

Wenn Ihr Team zwischen Qualität und Tempo schwankt, sprechen Sie es direkt an:

„Qualität bleibt zentral – gleichzeitig müssen wir schneller werden. Wo können wir Tempo machen, ohne Qualität zu verlieren?“

Indem Sie Spannungen bewusst ansprechen, nutzen Sie sie als Motor für Entwicklung statt als Blockade.

Diese vier Change Management Best Practices zeigen, dass nachhaltiger Wandel nicht durch Strategiepapiere entsteht, sondern durch konsequentes Handeln im Alltag.

Doch genau dort liegt die größte Herausforderung: Wie gelingt es, diese Prinzipien nicht nur zu planen, sondern wirklich zu leben – Tag für Tag, Schritt für Schritt?

Hier kommt die 1%-Methode ins Spiel. Sie zeigt, wie Sie Veränderung greifbar, machbar und dauerhaft verankern können – ohne Druck, sondern mit stetigem Fortschritt.

Im nächsten Abschnitt erfahren Sie, wie dieses Prinzip funktioniert und wie Sie es gezielt in Ihrem Führungsalltag einsetzen.

Die Change Management Best Practices zeigen, was erfolgreiche Veränderung braucht: Relevanz, Routinen, Verantwortung und sichtbare Erfolge.

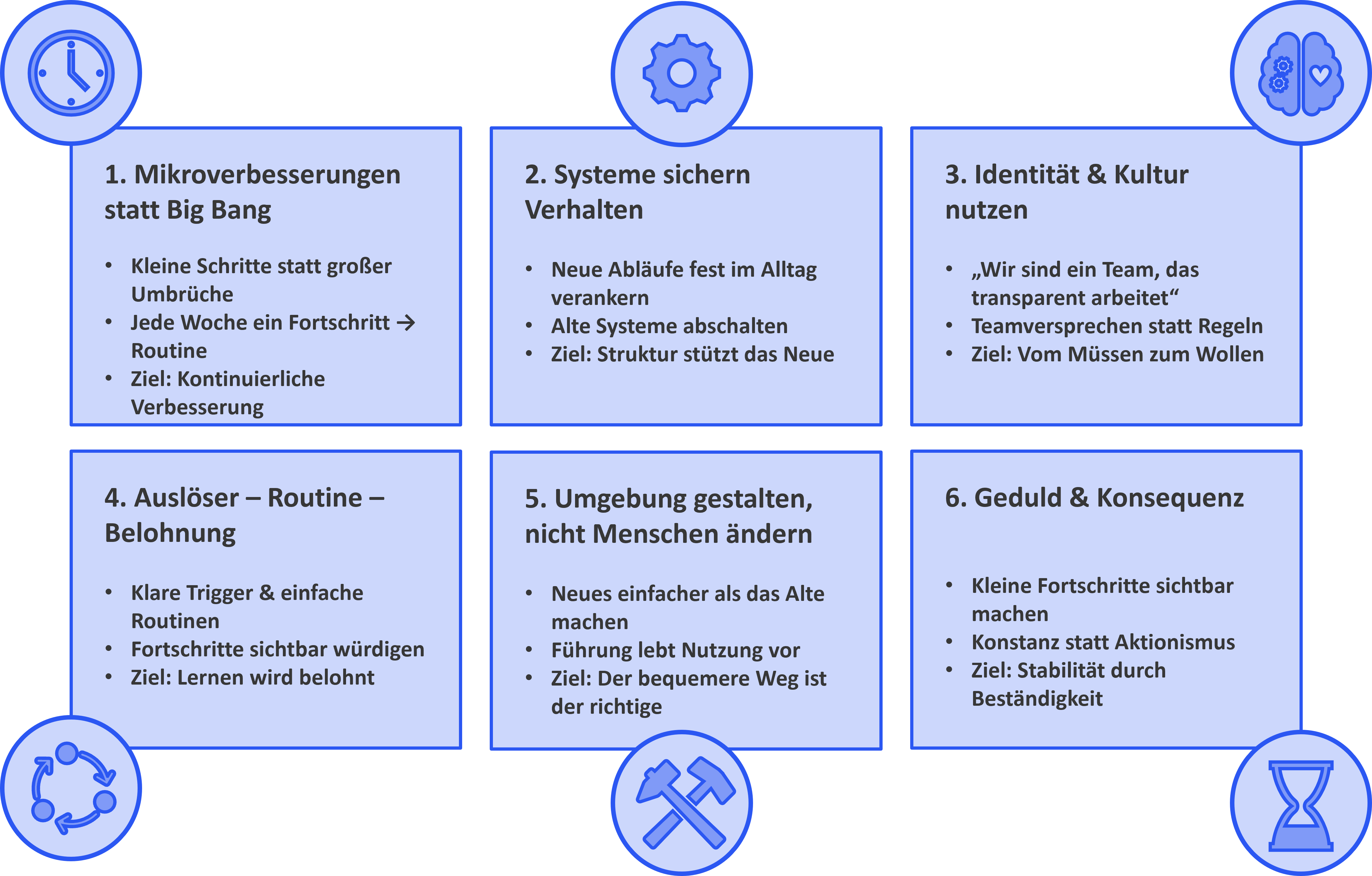

Damit diese Prinzipien Wirkung entfalten, müssen sie im Alltag gelebt werden – genau hier setzt die 1%-Methode an. Sie übersetzt große Ziele in kleine, machbare Schritte und verbindet so Strategie mit täglicher Umsetzung. Wenn Sie jeden Tag nur 1% besser werden, dann haben Sie die Veränderung bald gemeistert.

Viele Organisationen setzen beim Change Management auf das große Ereignis: Vision, Projektstart, Kickoff, Schulung, Umsetzung. Nach dem ersten Schwung folgt jedoch häufig Ernüchterung – denn das Verhalten im Alltag bleibt gleich und das Neue fällt schwer. Genau hier setzt die Methode an. Sie dreht den Ansatz um: nicht Big Bang, sondern bewusste, kleine Schritte bei der Veränderung des Verhaltens.

Statt von Anfang an alles umzustellen, werden Veränderungen systematisch in Etappen eingeführt.

Beispielhafte Situation:

Ein Unternehmen möchte ein neues IT-System implementieren:

So entsteht Routine, ohne dass das Team überfordert wird.

Kleine Schritte verhindern Rückfälle in alte Muster und fördern Akzeptanz.

Führungskräfte, die so vorgehen, vermeiden einen typischen Change Management Fehler: zu viel Veränderung auf einmal.

Statt Energie zu verbrennen, schaffen sie kontinuierliche Fortschritte – sichtbar, nachvollziehbar und motivierend.

Ein häufiger Stolperstein im Change Management ist, dass Ziele formuliert, aber nicht organisatorisch abgesichert werden.

„Wir müssen das neue Tool nutzen!“ – das ist schnell gesagt. Doch solange alte Abläufe parallel weiterlaufen, fehlt der Anreiz, wirklich umzusteigen.

Die 1%-Methode betont deshalb: Verhalten folgt Struktur. Wenn Sie neue Arbeitsweisen etablieren wollen, müssen Sie die Systeme, Prozesse und Routinen so gestalten, dass das gewünschte Verhalten selbstverständlich wird.

In der Praxis bedeutet das:

So entsteht eine klare Botschaft: Das System ist nicht eine zusätzliche Aufgabe – es ist der Arbeitsplatz.

Mitarbeitende erleben dadurch Orientierung und Konsequenz.

Das Neue wird zur Normalität, weil es in bestehende Abläufe integriert ist – nicht daneben existiert.

Diese Form der Strukturanpassung gehört zu den unterschätzten, aber wirksamsten Change Management Best Practices überhaupt: Statt Verhalten zu fordern, schaffen Sie Bedingungen, in denen es sich lohnt.

Veränderung gelingt selten durch Kontrolle – sie entsteht durch Zugehörigkeit.

Menschen passen ihr Verhalten schneller an, wenn es mit ihrer Teamidentität übereinstimmt. Genau hier liegt ein enormer Hebel, den viele Führungskräfte unterschätzen:

Wenn Teams erkennen, dass das neue Verhalten zu ihrem Selbstverständnis passt, entsteht innere Motivation.

Formulieren Sie also nicht nur Regeln, sondern Identität:

So verwandelt sich die Systemnutzung von einer Anweisung in ein Symbol gemeinsamer Professionalität.

Diese kulturelle Dimension ist entscheidend – denn sie sorgt dafür, dass aus einem „Müssen“ ein „Wollen“ wird.

In der Sprache der Change Management Best Practices bedeutet das: Sie verlagern den Fokus von Kontrolle auf Sinn, von Anweisung auf Identität.

Menschen ändern ihr Verhalten nicht, weil sie es „sollen“, sondern weil es einfach, lohnend und klar ausgelöst wird.

Die 1%-Methode nutzt dieses Prinzip, um neue Routinen gezielt zu gestalten – statt sie dem Zufall zu überlassen.

Das funktioniert in drei Schritten:

Wenn Sie diese Elemente gezielt planen, schaffen Sie einen klaren Handlungsrahmen.

Besonders zu Beginn sollten Routinen so einfach wie möglich sein, damit sie sich schnell festigen.

Belohnungen dürfen ruhig sichtbar und emotional sein – ein spontanes Dankeschön, eine Grafik mit gesparten Stunden oder ein gemeinsames „Nice Work!“ im Meeting wirkt oft stärker als jede Prämie.

So entsteht eine Kultur, in der Lernen positiv erlebt wird – und Veränderung Freude statt Druck erzeugt.

Das ist gelebtes Change Management, nicht verordnetes.

Wenn Veränderung ins Stocken gerät, heißt es oft: „Die Leute sind einfach zu bequem.“

Doch Verhalten ist immer eine Reaktion auf die Umgebung.

Die 1%-Methode fordert deshalb, das Umfeld positiv zu gestalten, sodass Veränderungen leichter fallen.

Praktische Hebel:

Veränderung braucht kein „Motivationsprogramm“, wenn der einfachste Weg der richtige ist.

Wenn die Umgebung klug gestaltet ist, entsteht das gewünschte Verhalten fast automatisch.

So vermeiden Sie einen der größten Change Management Fehler überhaupt:

Menschen für Umstände verantwortlich zu machen, die Sie als Führungskraft gestalten könnten.

Veränderung ist kein Sprint, sondern ein Marathon.

Gerade in der Anfangsphase erleben viele Teams das sogenannte „Plateau der latenten Potenziale“: hoher Aufwand, kaum sichtbarer Fortschritt.

Das ist kein Zeichen des Scheiterns, sondern Teil des Prozesses – die Phase, in der Routinen entstehen.

Ihre Aufgabe als Führungskraft ist es, in dieser Zeit Geduld mit Konsequenz zu verbinden:

Wer in dieser Phase dranbleibt, gewinnt Vertrauen.

Mitarbeitende spüren, dass Veränderung kein kurzfristiger Trend, sondern ernst gemeint ist.

Nach einigen Wochen oder Monaten zeigt sich dann das, was alle guten Change Management Best Practices gemeinsam haben: Stabilität durch Beständigkeit.

Change Management ist kein Zufallsprodukt – es entsteht, wenn Sie Prinzipien konsequent in den Alltag übersetzen und Führung, Kommunikation und Kultur aufeinander abstimmen.

Mit den vorgestellten Best Practices schaffen Sie die strukturelle Grundlage: Sie geben Richtung, schaffen Klarheit und fördern Beteiligung. Mit der 1%-Methode verankern Sie diese Prinzipien im Verhalten – Schritt für Schritt, Tag für Tag.

Als Führungskraft entscheiden Sie, ob Veränderung als Belastung oder als Lernprozess erlebt wird.

Wenn Sie den Wandel konsequent vorleben, Routinen fördern und kleine Fortschritte sichtbar machen, entsteht eine Bewegung, die trägt – weit über einzelne Projekte hinaus.

Nachhaltiger Wandel ist keine Frage der Größe, sondern der Konsequenz.

Weiterführende Inhalte

👉 Wenn Sie noch tiefer einsteigen möchten, empfehlen wir Ihnen:

So schaffen Sie die Grundlage für nachhaltigen Erfolg – für sich, Ihr Team und Ihre Organisation.

Avraham, Y., & DeNisi, A. (1998). Team coaching for new teams. International Journal of Human Resource Management, 9(2), 345–360.

Burnes, B., & Cooke, B. (2013). Kurt Lewin’s field theory: A review and re-evaluation. International Journal of Management Reviews, 15(4), 408–425.

Lines, B. C., Sullivan, K. T., Smithwick, J. B., & Mischung, J. (2015). Best practices for organizational change management within electrical contractors. Journal of Construction Engineering and Management, 141(3), 05014009.

McKinsey & Company. (2023). The state of organizations 2023: Ten shifts transforming organizations. McKinsey Global Institute.

Stouten, J., Rousseau, D. M., & De Cremer, D. (2018). Successful organizational change: Integrating the management practice and scholarly literatures. Academy of Management Annals, 12(2), 752–788.

Sessa, V. I., & London, M. (2008). Continuous learning in organizations: Individual, group, and organizational perspectives. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Clutterbuck, D. (2007). Coaching the team at work. London: Nicholas Brealey Publishing.

Hawkins, P. (2011). Leadership team coaching: Developing collective transformational leadership. London: Kogan Page.

Hackman, J. R. (2002). Leading teams: Setting the stage for great performances. Boston: Harvard Business School Press.

Wageman, R., Nunes, D. A., Burruss, J. A., & Hackman, J. R. (2008). Senior leadership teams: What it takes to make them great. Boston: Harvard Business School Press.

Spillane, J. P. (2006). Distributed leadership. San Francisco: Jossey-Bass.

Yorke, M. (2006). Building and sustaining a culture of assessment. Quality in Higher Education, 12(1), 13–25.

Über den Autor

Christoph Gredel

Gründer changeXperten | Beratung, Coaching & Training für die erfolgreiche Weiterentwicklung von Organisationen, Teams & Führungskräften: 📈 +65 % höhere Zielerreichung ⏱️+25 % schnellere Umsetzung 💸+220 % ROI