Inhaltsverzeichnis

Teamentwicklung

Ein plötzlicher Stimmungsumschwung im Team, latente Spannungen zwischen Abteilungen oder Machtkämpfe an der Schnittstelle zu Kollegen – kennen Sie das auch? Wenn interne Gespräche immer häufiger in Endlosschleifen münden, dann ist es höchste Zeit, über externe Moderation zur Konfliktklärung nachzudenken. Im Folgenden erfahren Sie, wann ein Mediator im Unternehmen gefragt ist, welche Vorteile die externe Perspektive mitbringt und wie Sie den passenden Zeitpunkt für einen Mediator für Firmen erkennen.

Christoph Gredel

Viele Konflikte beginnen unscheinbar: Gespräche kippen plötzlich, E-Mails werden schärfer formuliert oder unausgesprochene Erwartungen stehen im Raum. Solche Spannungen entstehen meist nicht durch einen einzelnen Auslöser, sondern durch eine Kombination aus Missverständnissen, unterschiedlichen Prioritäten, knappen Ressourcen oder widersprüchlichen Führungsimpulsen. Je länger diese Muster im Hintergrund weiterlaufen, desto stärker verfestigen sich Rollen und gegenseitige Zuschreibungen. Führungskräfte erleben dann häufig, dass sich Gespräche im Kreis drehen: Jeder erklärt seine Position – aber nichts verändert sich.

Besonders deutlich wird die Eskalation, wenn interne Vermittler an ihre Grenzen stoßen. Man sitzt zusammen im Meetingraum, alle wissen, worum es eigentlich geht – und dennoch bleibt das Wesentliche unausgesprochen. Auch gut moderierte interne Gespräche geraten an einen Punkt, an dem Neutralität fehlt: Mitarbeitende überlegen, welche Konsequenzen Offenheit haben könnte, Führungskräfte müssen gleichzeitig moderieren und Einfluss nehmen, und HR versucht zu vermitteln, befindet sich aber selbst im Spannungsfeld zwischen Fürsorge und Unternehmensinteressen. Dadurch werden zwar Themen besprochen, aber die eigentlichen Ursachen werden nicht adressiert. In vielen Unternehmen zeigt sich genau an solchen Momenten, wie schwer es ist, Konflikte mit rein internen Verfahren zu lösen

Bevor Konflikte sichtbar eskalieren, häufen sich meist bestimmte Muster, die in vielen Unternehmen ähnlich aussehen. Dazu gehören:

Wenn mehrere dieser Signale parallel auftreten, wird deutlich, dass interne Lösungen kaum noch wirksam sind. In solchen Dynamiken braucht es eine externe, neutrale Perspektive, die den Raum schafft, in dem Klarheit, Offenheit und echte Entscheidungsmöglichkeiten wieder entstehen können.

Auch wenn viele Konflikte intern lösbar sind, gibt es typische Szenarien, in denen ein neutraler Dritter spürbar mehr Wirkung entfaltet als jede interne Runde. Oft geht es nicht um „Wer hat recht?“, sondern um festgefahrene Muster, unterschiedliche Interessen oder hohe emotionale Belastung. Ein externer Mediator für Unternehmen hilft vor allem dann, wenn Teams zwar bereit wären, Lösungen zu entwickeln, aber keinen gemeinsamen Einstieg finden. Entscheidend ist nicht die Größe des Konflikts – sondern die Dynamik dahinter. Wenn diese Dynamik kippt, wird externe Unterstützung schnell zum entscheidenden Hebel.

In vielen Teams entstehen Phasen, in denen zwar intensiv gesprochen wird, aber kaum Bewegung entsteht. Aufgaben werden hin- und hergeschoben, Entscheidungen vertagt und Prioritäten immer wieder neu ausgelegt. Die Beteiligten wollen vorankommen, verlieren sich aber in Detaildiskussionen oder alten Argumentationsmustern.

Ein externer Mediator für Unternehmen kann genau hier sinnvoll ansetzen und die Struktur schaffen, die intern nicht mehr gelingt:

Dadurch entsteht wieder Momentum. Teams erleben, dass Gespräche nicht nur ordnen, sondern tatsächlich zu Ergebnissen führen – ein Effekt, der sich oft in professionellem Teamcoaching zeigt.

Manche Konflikte entstehen nicht aus großen Entscheidungen oder fachlichen Differenzen, sondern aus leisen persönlichen Spannungen zwischen einzelnen Kollegen. Ein kurzer Blick, der falsch verstanden wird, ein Kommentar, der härter klang als gemeint, oder das Gefühl, dass sich jemand systematisch zurückzieht – solche Mikro-Signale wirken oft stärker, als man denkt. Über Wochen entstehen unausgesprochene Irritationen: Die Zusammenarbeit wird vorsichtiger, Absprachen dauern länger und schon kleine Missverständnisse lösen übergroße Reaktionen aus.

Solche Befindlichkeiten sind schwer zu greifen, gerade weil sie selten offen benannt werden. Niemand möchte „empfindlich wirken“ oder einem Kollegen etwas unterstellen, und gleichzeitig wächst das Unbehagen. In Meetings tauschen die Beteiligten zwar Informationen aus, aber die Stimmung bleibt angespannt. Aussagen werden doppelt gelesen, manche verhalten sich defensiv, andere eher kontrolliert distanziert. Der Konflikt ist nie laut – aber ständig präsent.

Wenn Konflikte so festgefahren sind, dass Gespräche nur noch im Kreis laufen, braucht es neue Impulse. Ein externer Blick schafft genau die Distanz, die intern kaum möglich ist. Ohne Rollen, Erwartungen oder alte Geschichten im Gepäck kann ein neutraler Dritter Spannungen klarer ansprechen und schneller zu belastbaren Lösungen führen. Genau in solchen Situationen entfaltet ein Mediator im Unternehmen durch eine Konfliktmediation seine größte Wirkung.

Mediation ist ein strukturiertes Verfahren, bei dem ein neutraler Dritter Gespräche so begleitet, dass Konflikte sichtbar und gleichzeitig lösbar werden. Der Mediator im Unternehmen trifft keine Entscheidungen und bewertet keine Positionen – er sorgt dafür, dass die beteiligten Personen ihre Sicht klar formulieren, Missverständnisse auflösen und zu tragfähigen Vereinbarungen kommen. Typisch für Mediation ist, dass sowohl sachliche Themen (Rollen, Abläufe, Prioritäten) als auch die dahinterliegenden Bedürfnisse und Erwartungen betrachtet werden. Das Verfahren ist vertraulich, klar geführt und darauf ausgerichtet, die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen, ohne „Gewinner“ und „Verlierer“ zu erzeugen.

Ein Gespräch startet ruhig, doch nach wenigen Minuten rutschen einzelne Formulierungen wieder in das bekannte Muster: alte Vorwürfe, vorsichtige Andeutungen, ausweichende Antworten. Genau an solchen Stellen zeigt sich, wie schwer es intern ist, wirklich neue Perspektiven zu entwickeln. Ein externer Moderator bringt eine Distanz mit, die es ermöglicht, Dinge direkt anzusprechen, ohne dass der Raum sofort „kalt“ wird oder jemand glaubt, sich verteidigen zu müssen.

Diese Außenperspektive wirkt vor allem, weil sie drei Effekte gleichzeitig erzeugt:

Wenn diese Faktoren zusammenkommen, entsteht ein Gesprächsklima, in dem Beteiligte eher sagen, was wirklich los ist – und genau das beschleunigt Lösungen erheblich.

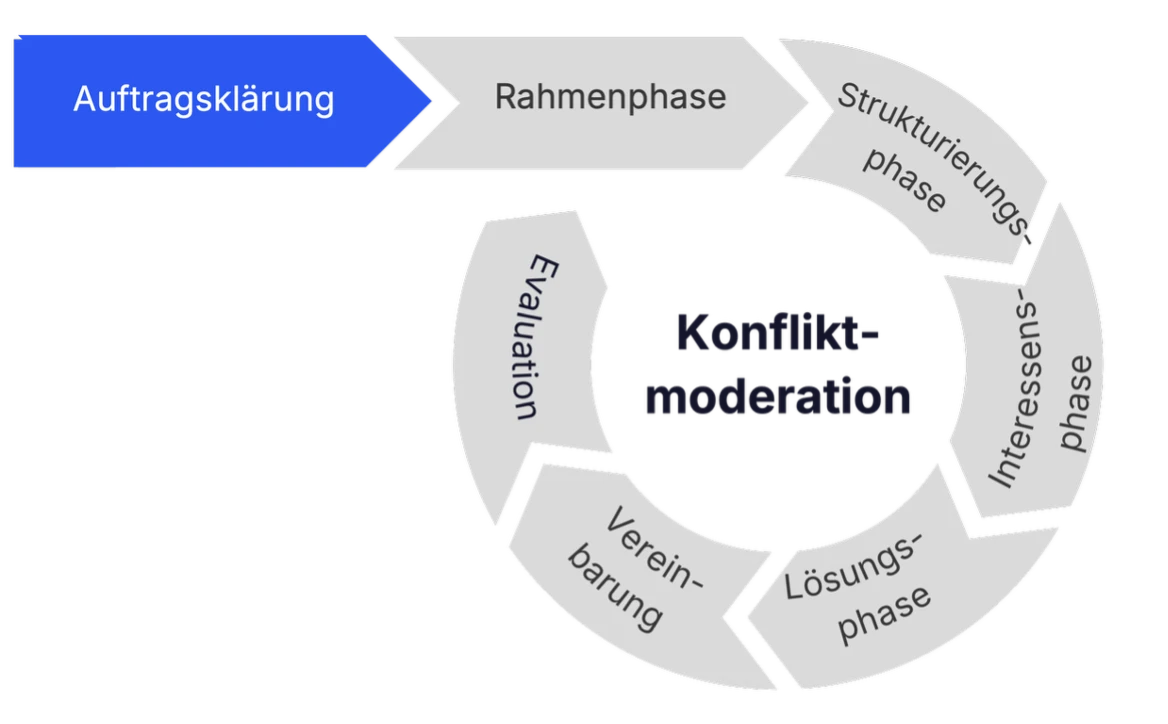

Wenn klar ist, dass externe Moderation gebraucht wird, stellt sich für viele Führungskräfte die praktische Frage: Wie läuft das eigentlich genau ab? Der Prozess wirkt von außen oft komplex, zeigt sich in der Praxis aber als klar strukturiert, nachvollziehbar und gut planbar. Ein professioneller Mediator für Unternehmen sorgt dafür, dass Gespräche nicht nur geführt, sondern in konkrete Ergebnisse überführt werden. Und genau diese Verbindlichkeit macht den Unterschied zwischen „Wir haben darüber gesprochen“ und „Wir haben das gelöst“.

Am Anfang steht meistens ein kurzes Telefonat oder ein Videocall zwischen Ihnen und dem Mediator im Unternehmen. Hier geht es noch nicht um die Lösung, sondern darum, das Spielfeld sauber abzustecken. Sie beschreiben, was aktuell passiert, welche Personen beteiligt sind, wie lange das Thema schon läuft und welche Versuche es intern bereits gab. Der Mediator für Unternehmen hört genau zu, stellt viele Nachfragen und sortiert mit Ihnen gemeinsam, ob es eher um Rollen, Kommunikation, Struktur oder persönliche Spannungen geht.

Im nächsten Schritt wird geklärt, wer offiziell Auftraggeber ist (zum Beispiel Geschäftsführung, HR, Bereichsleitung) und welche Ziele realistisch sind. Geht es darum, die Zusammenarbeit wieder arbeitsfähig zu machen, eine konkrete Entscheidung zu treffen oder die Basis für ein neues Projektteam zu legen?

Parallel bespricht der Mediator für Firmen mit Ihnen Rahmenbedingungen:

Oft folgen auf diese erste Klärung noch ein oder mehrere Einzelgespräche mit den wichtigsten Beteiligten. Dort schildert jede Person ihre Sicht, ohne dass die anderen zuhören. Für Sie als Führungskraft hat das zwei Effekte: Sie bekommen einen strukturierten Prozess statt „Einzelgespräch-Marathon“ – und der Mediator im Unternehmen versteht, welche Spannungen und Bedürfnisse im Hintergrund wirklich eine Rolle spielen.

Bevor inhaltlich gearbeitet wird, sorgt der Mediator dafür, dass alle Beteiligten in einem klaren, sicheren und vorhersehbaren Rahmen zusammenkommen. Diese Phase klingt einfach, hat aber enorme Wirkung auf Verlauf und Ergebnis der Mediation. Viele Konflikte eskalieren nicht wegen der Inhalte, sondern weil Rahmen, Rollen oder Erwartungen unscharf bleiben. Deshalb beginnt die Moderation bewusst mit Klarheit.

In der Rahmenphase werden nacheinander zentrale Grundpfeiler mit den Beteiligten gesetzt:

Dieser Einstieg wirkt wie eine mentale Entlastung: Alle wissen, woran sie sind, und niemand muss befürchten, dass der Prozess „gegen“ ihn läuft.

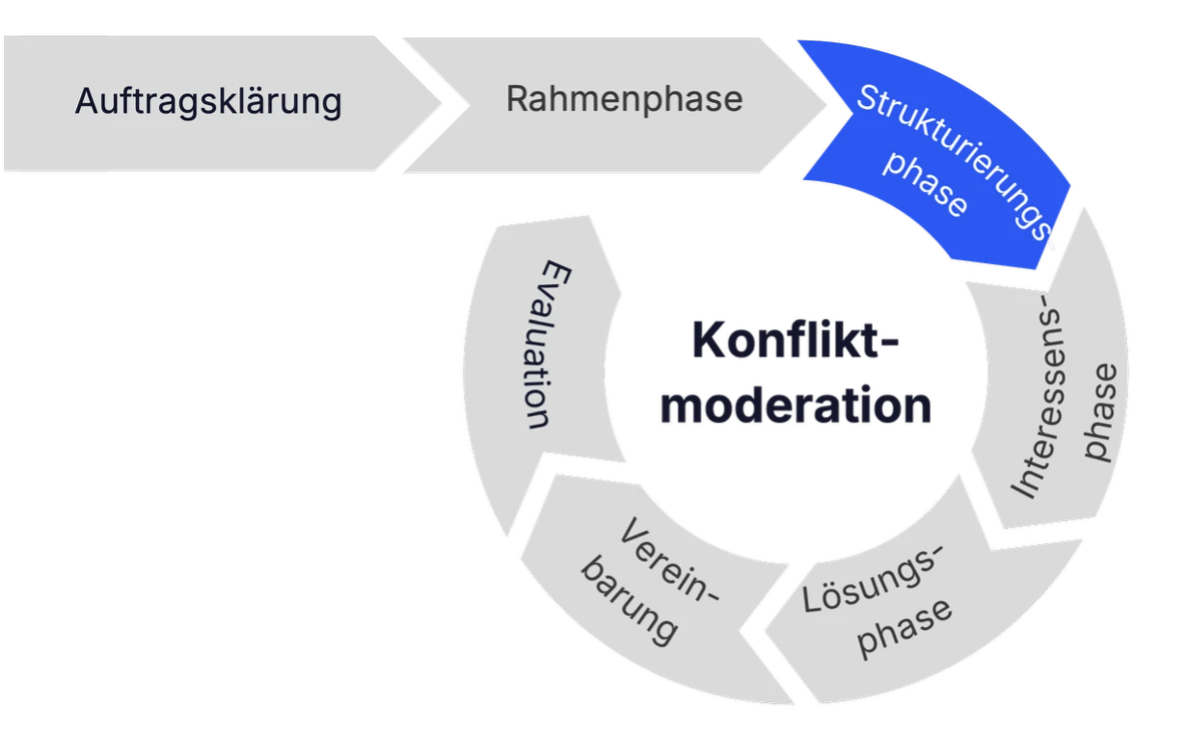

Sobald der Rahmen klar ist, beginnt die strukturierende Arbeit. In vielen Unternehmen ist dies der Moment, in dem erstmals wirklich greifbar wird, worum es eigentlich geht. Denn vor der Moderation sind Konflikte oft ein Gemisch aus kleinen Vorfällen, Missverständnissen, Vermutungen und alten Kränkungen. Die Strukturierungsphase sortiert dieses Wirrwarr.

Typischer Ablauf dieser Phase:

Für Führungskräfte wirkt dieser Schritt häufig wie ein Aha-Moment: Die Unschärfe verschwindet, die Themen bekommen Namen – und plötzlich lässt sich darüber arbeiten.

Viele Konflikte verhaken sich, weil Beteiligte Positionen vertreten („Ich will X“, „Ich lehne Y ab“), ohne dass klar wird, warum. In der Interessensphase geht es darum, die Ebene hinter den Positionen sichtbar zu machen: Bedürfnisse, Erwartungen, Befürchtungen, Werte.

Der Mediator arbeitet hier gezielt mit Fragen, Spiegelungen und Übersetzungen:

In dieser Phase entsteht oft zum ersten Mal echte Bewegung. Sobald Interessen sichtbar werden, verlieren viele harten Positionen ihre Spannung – und Lösungen werden möglich.

Jetzt beginnt die Phase, die für das Ergebnis der Mediation entscheidend ist: Die Gruppe entwickelt konkrete Lösungsideen. Der Mediator sorgt dafür, dass die Perspektiven breit bleiben, bevor sie wieder verengt werden – denn vorschnelles Entscheiden führt häufig zurück in alte Muster.

Wichtige Elemente dieser Phase:

Das Ergebnis ist kein Kompromiss, der niemanden begeistert, sondern eine Lösung, die von allen getragen wird – und genau deshalb Wirkung entfaltet.

Nachdem die Gruppe in der Lösungsphase mögliche Optionen entwickelt und miteinander abgeglichen hat, müssen nun aus guten Ideen klare, belastbare Vereinbarungen werden. Genau hier zeigt sich die Wirkung eines externen Mediators besonders deutlich. Er sorgt dafür, dass Vereinbarungen nicht vage bleiben („Wir müssen besser kommunizieren“), sondern in präzise, überprüfbare Schritte übersetzt werden, die im Alltag tatsächlich funktionieren.

In dieser Phase führt der Mediator die Gruppe bewusst aus dem kreativen Denken in die Verbindlichkeit. Er achtet auf klare Sprache, konsistente Logik und alltagsnahe Formulierungen. Damit werden spätere Missverständnisse oder Interpretationsspielräume reduziert – ein entscheidender Faktor, um Rückfälle in alte Muster zu vermeiden.

Typische Bestandteile dieser Phase sind:

Ein erfahrener Mediator sorgt außerdem dafür, dass die Vereinbarungen nicht nur formal passen, sondern auch psychologisch wirken. Das heißt: Jede beteiligte Person fühlt sich gesehen, der eigene Beitrag ist machbar, und alle wissen, dass die Lösung tragfähig ist. Gute Vereinbarungen reduzieren spätere Missverständnisse, stärken die Zusammenarbeit und schaffen Sicherheit für die nächsten Schritte.

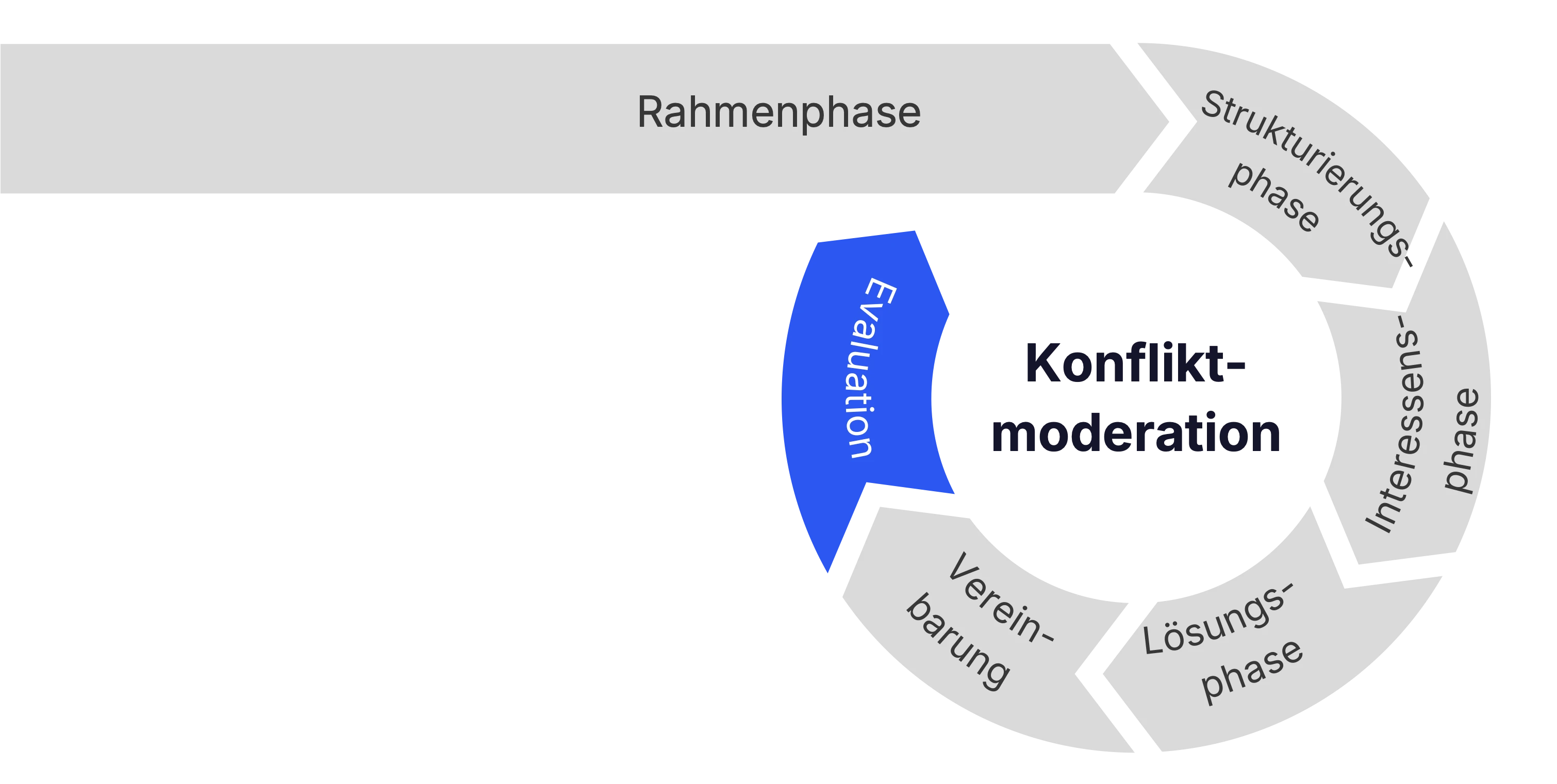

Die letzte Phase wird oft unterschätzt: Sie stellt sicher, dass die Lösung nicht nur auf dem Papier funktioniert, sondern im Alltag trägt. Einige Wochen nach der Vereinbarung trifft die Gruppe sich erneut oder gibt strukturiertes Feedback.

Hier klärt der Mediator gemeinsam mit der Gruppe:

Zum Abschluss gibt es oft ein kurzes Ritual: ein Satz pro Person, ein Dank, ein Ausblick. Das schafft psychologischen Abschluss – wichtig, damit das Thema wirklich beendet werden kann.

Konflikte gehören zum Unternehmensalltag, doch sie verlieren ihre konstruktive Wirkung, sobald Gespräche nur noch wiederholen, was längst gesagt wurde. Ein externer Mediator im Unternehmen schafft genau den Rahmen, der intern oft fehlt: klare Struktur, echte Neutralität und einen Prozess, der konsequent auf Lösungen zusteuert. Für Führungskräfte bedeutet das Entlastung, Orientierung und vor allem Verbindlichkeit.

Viele Organisationen erleben, dass festgefahrene Themen wieder in Bewegung kommen, sobald jemand von außen die Muster erkennt, Unausgesprochenes anspricht und die Gruppe Schritt für Schritt zu klaren Vereinbarungen führt. Genau deshalb entscheiden sich Unternehmen immer häufiger dafür, professionelle Konfliktmediation einzusetzen – und wir begleiten diesen Prozess regelmäßig als externe Moderatoren. Unser Ansatz verbindet strukturierte Moderation, präzise Analyse und eine klare Ergebnisorientierung, sodass Teams nicht nur reden, sondern tatsächlich Lösungen entwickeln.

Wenn Sie gerade an einem Punkt stehen, an dem interne Gespräche nicht weiterführen, ist jetzt oft der richtige Moment, externe Unterstützung einzubinden. Probieren Sie es aus – Sie werden merken, wie viel leichter Gespräche laufen, wenn schwierige Themen nicht länger im Hintergrund mitlaufen, sondern sauber geklärt werden.

Faller, D., & Faller, K. (2014). Innerbetriebliche Wirtschaftsmediation: Strategien und Methoden für eine bessere Kommunikation. Wolfgang Metzner Verlag.

Fischer, M. (2017). Mediation in der Unternehmensnachfolge. Wolfgang Metzner Verlag.

Hardt, H. D. (2023). Besonderheiten der Mediation zwischen Unternehmen. In Praxishandbuch Professionelle Mediation: Methoden, Tools, Marketing und Arbeitsfelder (pp. 667-679). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

Koschany-Rohbeck, M. (2018). Einführung und Grundlagen der Wirtschaftsmediation. In Praxishandbuch Wirtschaftsmediation: Grundlagen und Methoden zur Lösung innerbetrieblicher und zwischenbetrieblicher Konflikte (pp. 1-40). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Lueger, M., & Froschauer, U. (2015). Mediation und externe Beratung: Strategien der Konfliktbearbeitung in Familienunternehmen. Zukunftssicherung für Familienunternehmen. Good Practice Fallanalysen zur Family Governance, Wien: Facultas, 33-69.

Proksch, S. (2010). Konfliktmanagement im Unternehmen: Mediation als Instrument für Konflikt-und Kooperationsmanagement am Arbeitsplatz. Springer-Verlag.

Schiersmann, C., & Thiel, H. U. (2018). Moderation und Mediation bei Konflikten in Organisationen. In Organisationsentwicklung: Prinzipien und Strategien von Veränderungsprozessen (pp. 403-433). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Schubert-Panecka, K. (2018). Business Medi (t) ation 2: Externe Unterstützung. Springer-Verlag.

Schwertfeger, E., & Wien, A. B. (2007). Mediation durch innerbetriebliche Mediatoren: Werden deren erwartungen, an die Umsetzung von innerbetrieblicher Mediation, in der Realität erfüllt. Wunsch und Wirklichkeit, Möglichkeiten und Grenzen aus der Sicht innerbetrieblicher Mediatoren.

Spitzner, K. 5 Unterstützung kooperativer Verfah ren durch externe Mediatoren–Vorteile gegenüber einer Inhouse-Lösung. Mediation und Kooperation.

Sturm, R. (2003). Gezielter Griff in den Berater-Werkzeugkoffer Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Mediation und Moderation. TOA-Infodienst–Rundbrief zum Täter-Opfer-Ausgleich, (20), 16-25.

Teerling, J. (2023). Unternehmenskrisen, Insolvenz und die Frage nach der Mediation. In Praxishandbuch Professionelle Mediation: Methoden, Tools, Marketing und Arbeitsfelder (pp. 719-731). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

Über den Autor

Christoph Gredel

Gründer changeXperten | Beratung, Coaching & Training für die erfolgreiche Weiterentwicklung von Organisationen, Teams & Führungskräften: 📈 +65 % höhere Zielerreichung ⏱️+25 % schnellere Umsetzung 💸+220 % ROI