Inhaltsverzeichnis

Führungskräfteentwicklung

Konflikte gehören zum Führungsalltag – aber wie souverän gehen Sie damit um? Ob Meinungsverschiedenheiten im Team, Reibungen zwischen Abteilungen oder Spannungen mit der eigenen Führungsebene: Der Unterschied zwischen erfolgreicher und überforderter Führung liegt oft nicht in der Zahl der Konflikte, sondern darin, wie sie geführt werden. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Methoden und Strategien des Konfliktmanagements für Führungskräfte wirklich wirken – und wie Sie sie in der Praxis gezielt einsetzen.

Christoph Gredel

Ein Teammitglied fühlt sich übergangen, ein anderes blockt ab, und im Meeting prallen Interessen aufeinander. Für viele Führungskräfte sind solche Situationen unangenehm – dabei sind sie völlig normal. Konflikte entstehen überall dort, wo Menschen zusammenarbeiten, Verantwortung tragen und Entscheidungen treffen müssen.

Studien zeigen, dass Führungskräfte durchschnittlich 30 bis 50 % ihrer Arbeitszeit mit Reibungsverlusten, Konflikten oder Konfliktfolgen verbringen. Ungelöste Konflikte kosten nicht nur Nerven, sondern auch Geld: Sie führen zu Produktivitätsverlust, Fluktuation und dem Verlust von Motivation und Vertrauen. Gleichzeitig zeigen Untersuchungen, dass funktional bearbeitete Konflikte Innovationen fördern, Entscheidungen verbessern und Teams langfristig stärken.

Nicht jeder Konflikt ist ein Problem – im Gegenteil: Konflikte sind zunächst ein neutraler Bestandteil von Zusammenarbeit. Überall dort, wo unterschiedliche Sichtweisen, Interessen oder Werte aufeinandertreffen, entsteht Reibung – und diese Reibung kann produktiv oder destruktiv wirken. Entscheidend ist nicht der Konflikt an sich, sondern wie Sie als Führungskraft damit umgehen.

Ein Konflikt wird erst dann gefährlich, wenn er Energie bindet, Emotionen eskalieren und die Kommunikation zum Stillstand kommt. Dann kippt er von einer funktionalen in eine dysfunktionale Dynamik – und wirkt sich unmittelbar auf Motivation, Teamklima und Leistungsfähigkeit aus.

Konfliktmanagement als Führungskraft bedeutet, frühzeitig zu erkennen, welcher Konflikttyp vorliegt, und zu entscheiden, wann Sie moderieren, vermitteln oder klare Entscheidungen treffen müssen.

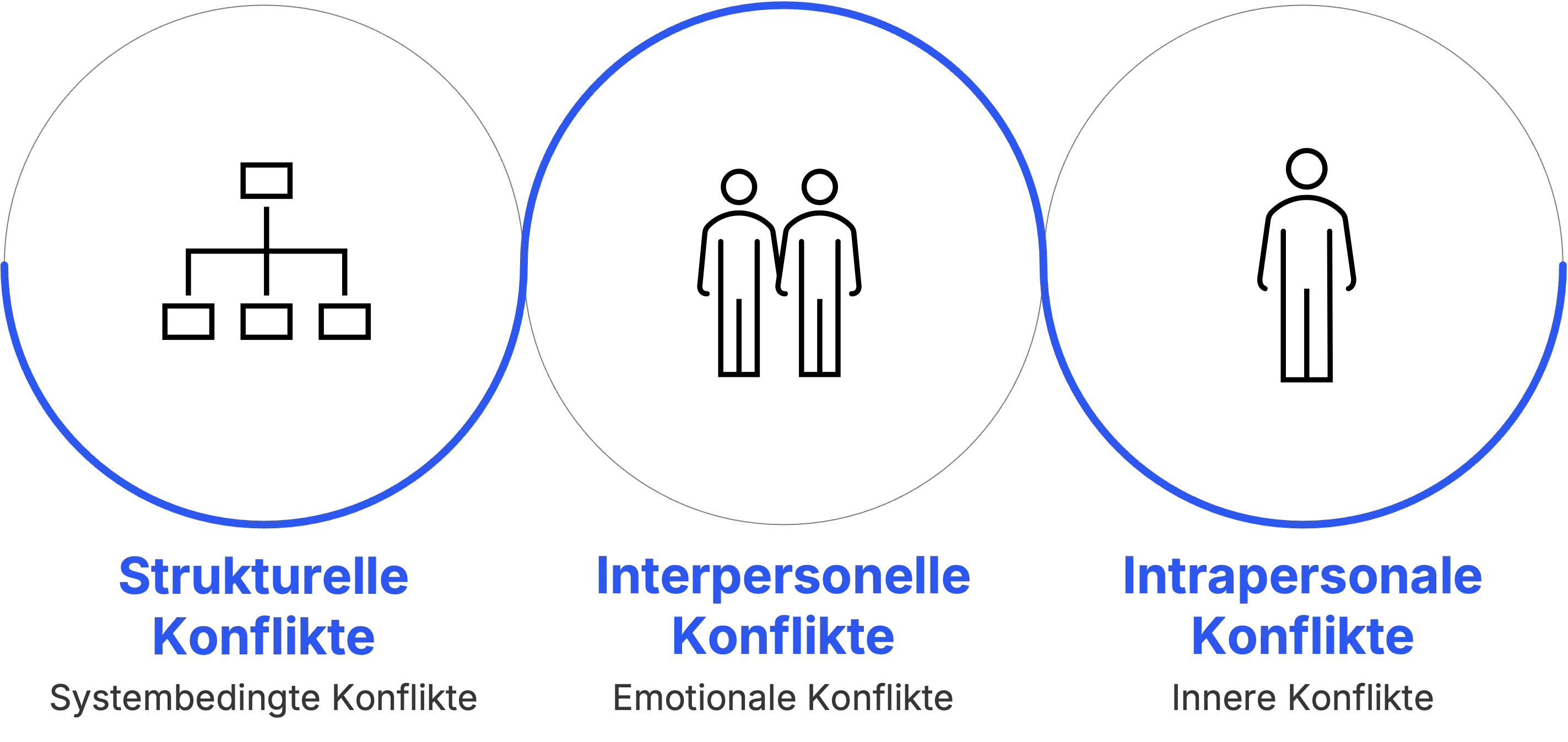

Beim Konfliktmanagement für Führungskräfte unterscheidet man drei grundlegende Konflikttypen, die sich auch heute in modernen Organisationen immer wieder zeigen – unabhängig von Branche oder Hierarchieebene. Sie helfen Führungskräften, Konflikte gezielter zu erkennen und passende Strategien zu wählen.

Gerade die ersten beiden Konfliktarten gehören zu den zentralen Aufgaben von Führung. Sie zeigen, wo Kommunikation, Strukturen oder Verantwortlichkeiten nicht mehr zusammenpassen – und wo Führung aktiv gestalten, moderieren und Orientierung geben muss.

Konflikte lassen sich also nicht vermeiden – aber Sie können entscheiden, wie bewusst Sie mit ihnen umgehen. Genau darin liegt die eigentliche Führungsleistung: Spannungen früh erkennen, ansprechen und konstruktiv steuern.

Professionelles Konfliktmanagement für Führungskräfte bedeutet, Konflikte gezielt zu lenken statt sie zu verdrängen. Es verbindet psychologisches Verständnis, kommunikative Stärke und methodische Klarheit. Die folgenden Ansätze helfen Ihnen, Konflikte systematisch und lösungsorientiert anzugehen – und gleichzeitig Ihre eigene Souveränität zu stärken.

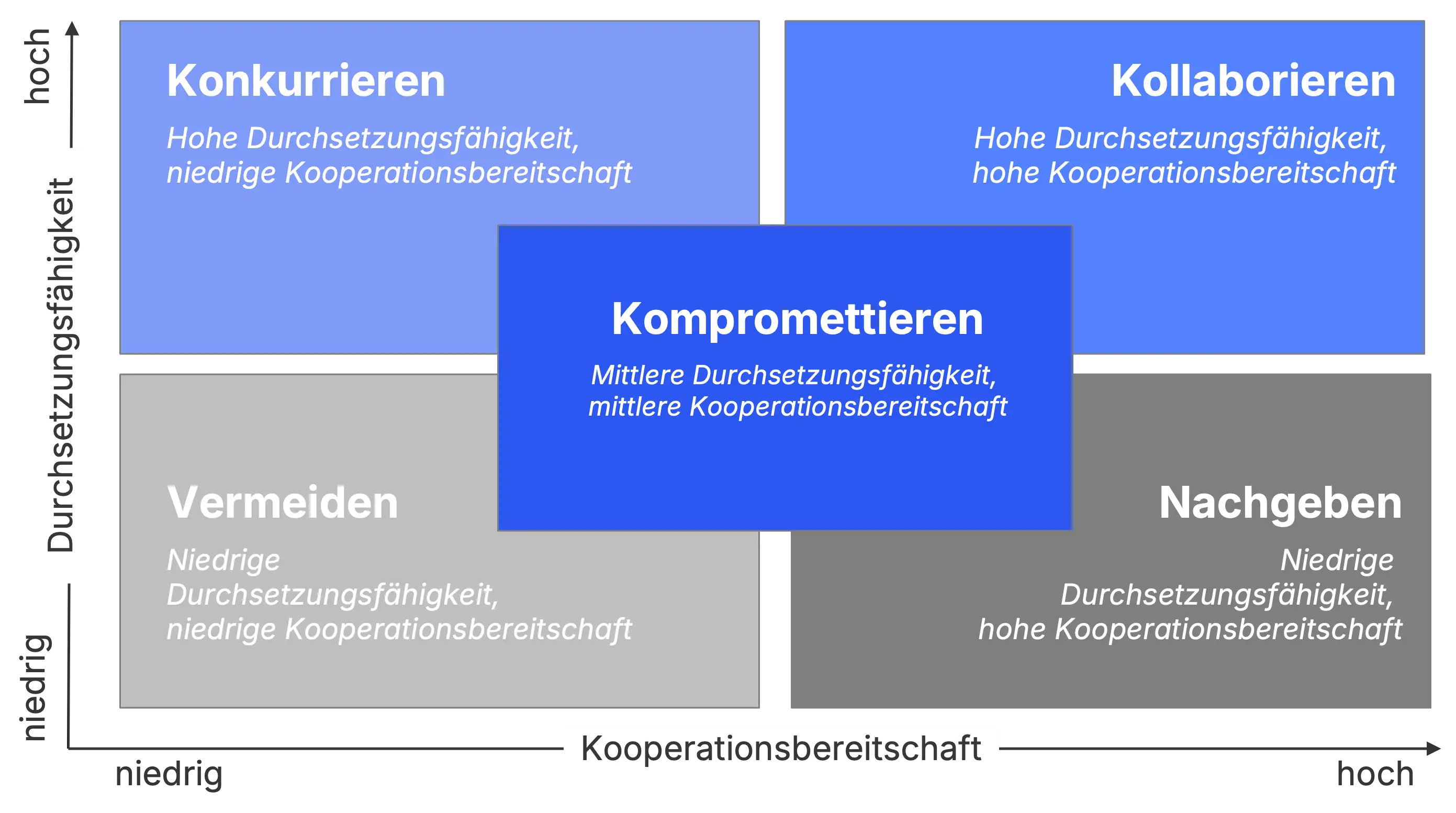

Bevor Sie Konflikte lösen können, müssen Sie verstehen, wie Sie selbst mit ihnen umgehen. Denn jede Führungskraft hat einen individuellen Stil, Spannungen wahrzunehmen und zu bearbeiten. Die sogenannte Konflikterfassungsstrategie basiert auf dem international anerkannten Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (TKI). Es beschreibt, dass sich Konfliktverhalten grundsätzlich entlang zweier Achsen bewegt:

Aus der Kombination dieser Dimensionen ergeben sich fünf typische Konfliktstrategien: Konkurrieren, Vermeiden, Kompromittieren, Nachgeben und Kooperieren. Keine dieser Strategien ist per se „gut“ oder „schlecht“ – ihre Wirksamkeit hängt von der Situation ab. Genau hier setzt Ihre Aufgabe im Konfliktmanagement als Führungskraft an.

Wie Sie das Modell anwenden:

Wenn Sie das Modell zum Konfliktmanagement für Führungskräfte regelmäßig bewusst einsetzen, verändern sich Konfliktgespräche spürbar. Sie reagieren nicht mehr automatisch, sondern steuern Ihr Verhalten gezielt nach Situation und Gegenüber. So kann etwa eine Führungskraft, die sonst schnell entscheidet, in einer hitzigen Diskussion innehalten und erkennen, dass ein Beteiligter lieber Abstand hält, während der andere den offenen Schlagabtausch sucht. Anstatt diesen Gegensatz zu bewerten, benennt sie ihn ruhig und macht ihn zum Gesprächsgegenstand: „Mir fällt auf, dass Sie unterschiedlich an die Sache herangehen – lassen Sie uns schauen, wie wir beide Perspektiven verbinden können.“ Dieser kurze Moment der Meta-Kommunikation verändert die Dynamik: Aus einem Gegeneinander wird ein Miteinander. Die Beteiligten fühlen sich verstanden – und das Gespräch wird sachlicher, lösungsorientierter und respektvoller.

Um Sie in unterschiedlichen Mitarbeitergesprächen zu unterstützen, haben wir ein kostenloses Vorlagen-Set für verschiedene Gesprächssituationen entwickelt. Sie können es kostenlos herunterladen und gezielt einsetzen, um Ihre Gesprächsführung zu optimieren.

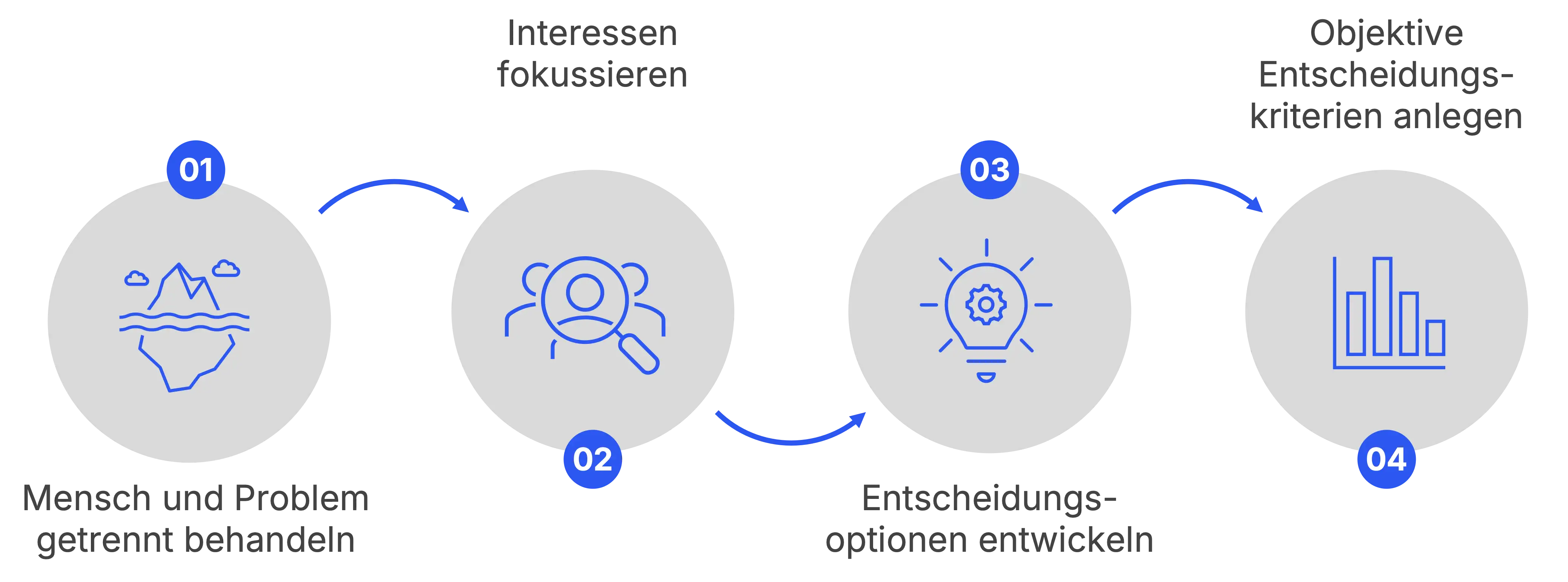

Die Harvard-Methode ist eine der wirksamsten Strategien, wenn Konflikte festgefahren sind oder sich Fronten gebildet haben. Ihr Kern: Statt zu fragen, „Wer hat recht?“, geht es darum zu verstehen, „Was ist uns wirklich wichtig?“ – also Interessen, statt Positionen in den Mittelpunkt zu stellen.

Im Konfliktmanagement für Führungskräfte bedeutet das konkret:

Ein praktisches Beispiel: Zwei Teammitglieder streiten darüber, wer ein Kundenprojekt übernehmen soll. Statt die Entscheidung einfach „von oben“ zu treffen, können Sie die Harvard-Methode nutzen, um herauszufinden, warum beide das Projekt (oder auch nicht) wollen. Vielleicht geht es dem einen um Entwicklungschancen, der anderen um Arbeitsbelastung. Sobald Sie diese Interessen sichtbar machen, lässt sich die Entscheidung gemeinsam und fair treffen – mit höherer Akzeptanz.

So entsteht ein doppelter Effekt: Sie lösen den Konflikt inhaltlich und stärken zugleich das Vertrauen in Ihre Führung.

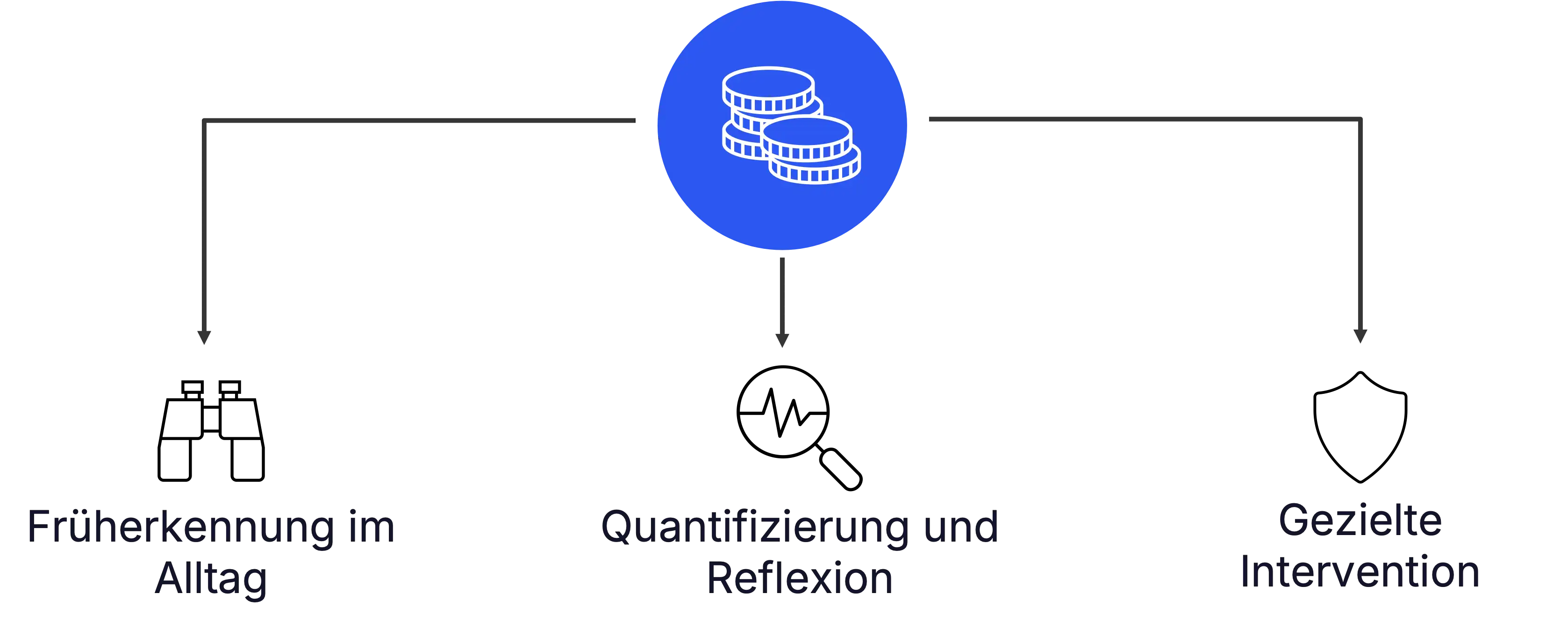

Viele Führungskräfte unterschätzen, wie viel Energie ungelöste Konflikte binden. Laut Studien entstehen in Organisationen jährlich Milliardenkosten durch Reibungsverluste, Verzögerungen und Fluktuation. Wer diese Kosten kennt, kann Konfliktmanagement für Führungskräfte strategisch angehen – nicht nur emotional oder spontan.

Als Führungskraft können Sie die Konfliktkosten-Analyse auf drei Ebenen nutzen:

1. Früherkennung im Alltag

Achten Sie auf subtile Signale, die auf einen wachsenden Konflikt hindeuten:

Diese Phänomene zeigen, dass Zeit und Energie in Konfliktbewältigung statt in Wertschöpfung fließen.

2. Quantifizierung und Reflexion

Versuchen Sie, die Auswirkungen sichtbar zu machen:

Auch eine grobe Schätzung reicht, um ein Bewusstsein im Team zu schaffen: „Wir verlieren hier jede Woche einen halben Arbeitstag durch Reibung.“

3. Gezielte Intervention

Nutzen Sie diese Daten als Argumentationshilfe – etwa gegenüber der eigenen Leitung oder HR-Abteilung. Wenn Konflikte früh sichtbar gemacht werden, können Ressourcen für Moderation, Coaching oder Prozessanpassungen rechtzeitig bereitgestellt werden.

Oft zeigt sich der Nutzen dieser Methode zum Konfliktmanagements für Führungskräfte ganz konkret: Wenn etwa Abstimmungen im Team immer wieder in Endlosschleifen geraten, lohnt sich ein Blick auf die zugrunde liegenden Prozesse. Mit der Konfliktkosten-Perspektive erkennen Sie schnell, wo Zeit, Energie und Motivation versickern – und dass das eigentliche Problem selten bei den Personen liegt, sondern in unklaren Abläufen und Entscheidungswegen.

Indem Sie Zuständigkeiten klären und Kommunikationsroutinen vereinfachen, reduzieren Sie Reibungsverluste spürbar. Das Ergebnis ist nicht nur weniger Konfliktpotenzial, sondern auch mehr Geschwindigkeit und Verlässlichkeit in der Zusammenarbeit.

Eine etablierte Methode bei komplexeren Konflikten ist die Mediation (Erfahren Sie mehr dazu in unserem Blogbeitrag zu Konflikten am Arbeitsplatz).

Sie übernimmt in diesem Kontext die Rolle eines neutralen Moderationsrahmens, wenn Konflikte bereits eskaliert sind oder mehrere Parteien beteiligt sind. Hier gilt für Sie als Führungskraft: Entscheiden Sie früh, ob eine Mediation sinnvoll ist – und verweisen Sie ggf. auf externe Moderation oder vermitteln Sie den Ablauf intern.

Als Führungskraft sind Sie nicht allein „Problemlöser“, sondern primär Gestalter der Rahmenbedingungen und Vorbild im Umgang mit Spannungen im Team. Ihre Aufgabe beginnt weit vor dem eigentlichen Konfliktgespräch – sie liegt im täglichen Umgang, in Ihrer Haltung und in der Klarheit Ihrer Führungsverantwortung.

Indem Sie im Konfliktmanagement für Führungskräfte diese Rollen bewusst einnehmen, verschieben Sie das Konfliktmanagement von reaktiver Schadensbegrenzung hin zu proaktiver Gestaltung. Das stärkt Sie, Ihr Team – und die gesamte Organisation.

Konflikte sind kein Zeichen von Schwäche, sondern ein natürlicher Bestandteil lebendiger Zusammenarbeit. Entscheidend ist, wie Sie als Führungskraft damit umgehen: ob Sie Spannungen ignorieren – oder sie als Chance für Entwicklung und Klarheit begreifen.

Wer Konflikte im Konfliktmanagement für Führungskräfte aktiv steuert, stärkt nicht nur Beziehungen und Teamleistung, sondern auch seine eigene Führungsautorität. Denn souverän führen heißt nicht, immer recht zu haben, sondern den Raum zu halten, in dem andere wachsen können.

Wenn Sie lernen möchten, Konflikte noch gezielter zu moderieren oder schwierige Gespräche sicher zu führen, unterstützen wir Sie mit professioneller Konfliktmediation und individuellen Führungskräfte-Coachings. Dabei geht es nicht um starre Modelle, sondern um alltagstaugliche Strategien, die Wirkung zeigen – in Meetings, Projekten und jeder Form von Zusammenarbeit.

Setzen Sie also auf bewusste Reflexion, methodische Klarheit und Empathie – drei Fähigkeiten, die aus Konflikten produktive Energie machen. Je öfter Sie sich trauen, schwierige Themen offen anzusprechen, desto leichter wird es – für Sie, Ihr Team und Ihre gesamte Organisation.

Probieren Sie es aus: Schon das nächste ehrliche Gespräch kann der Beginn einer neuen Kultur des Miteinanders sein.

Ballreich, R., & Glasl, F. (2025). Praxishandbuch Konfliktmanagement und Mediation in Organisationen: Grundlagen, Strategien und Methoden für Führung, Beratung und Mediation. Vandenhoeck & Ruprecht.

Civan, Ü. N., Reyer, B., & Glasmachers, K. (2017). Team-und Konfliktmanagement als Methoden der Organisationsentwicklung. In Praxiswissen Personalcontrolling: Erfolgreiche Strategien und interdisziplinäre Ansätze für die Ressource Mensch (pp. 157-226). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Etrillard, S. (2018). Als Chef souverän mit Konflikten umgehen. Chefsache Gesundheit I: Der Führungsratgeber fürs 21. Jahrhundert, 79.

Faller, K., Fechler, B., & Kerntke, W. (Eds.). (2014). Systemisches Konfliktmanagement: Modelle und Methoden für Berater, Mediatoren und Führungskräfte. Schäffer-Poeschel.

Harss, C., Liebich, D., & Michalka, M. (2011). Konfliktmanagement für Führungskräfte: Lösungsstrategien, Mediation, Arbeitsrecht. Vahlen.

Hennecke, J. (2014). Konfliktmanagement für Führungskräfte–von der täglichen Führungsarbeit zum System: Bericht über eine Veranstaltung der gemeinsamen Managementkommission von vdb und dbv. Bibliotheksdienst, 48(8-9), 607-611.

KPMG (2009). Konfliktkostenstudie – Die Kosten von Reibungsverlusten in Industrieunternehmen. https://www.stephan-lindner.de/wp-content/uploads/2009_Konfliktkosten_Reibungsverluste_in_Unternehmen.pdf?utm_source=chatgpt.com.

Lanz, H. (2015). Konfliktmanagement für Führungskräfte: Konflikte im Team erkennen und nachhaltig lösen. Springer-Verlag.

Lippmann, E. (2018). Konfliktmanagement. In Handbuch Angewandte Psychologie für Führungskräfte: Führungskompetenz und Führungswissen (pp. 763-808). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

Wolff, A. L. Die Rolle des Führungskräfteverhaltens für das innerbetriebliche Konfliktmanagement.

Über den Autor

Christoph Gredel

Gründer changeXperten | Beratung, Coaching & Training für die erfolgreiche Weiterentwicklung von Organisationen, Teams & Führungskräften: 📈 +65 % höhere Zielerreichung ⏱️+25 % schnellere Umsetzung 💸+220 % ROI