Inhaltsverzeichnis

Organisationsentwicklung

Viele Unternehmen führen Mitarbeiterbefragungen durch – und wundern sich später, warum davon so wenig im Alltag ankommt. Rückmeldungen werden erhoben, aber kaum jemand spürt echte Veränderungen. Führungskräfte berichten, dass Befragungen zwar Daten liefern, aber keinen echten Dialog auslösen. Genau deshalb lohnt ein Blick darauf, welche Mitarbeiterbefragung Fragen und Methoden wirklich funktionieren – und wie Sie daraus spürbare Verbesserungen ableiten.

Christoph Gredel

Bevor Sie eine Methode auswählen oder den Befragungsprozess planen, sollten Sie einen genaueren Blick auf die Inhalte, die Sie abfragen möchten, werfen. Jede Frage setzt einen Impuls – und entscheidet darüber, wohin Ihre Befragung steuert und welche Antworten Sie später tatsächlich nutzen können. Statt viele Themen gleichzeitig anzuschneiden, ist es hilfreich, sich auf Aussagen zu konzentrieren, die den Arbeitsalltag greifbar machen und konkrete Hinweise für Entscheidungen liefern.

Gute Fragen entscheiden darüber, ob Sie ein klares Bild vom Arbeitsalltag bekommen oder nur oberflächliche Zufriedenheitswerte. Die folgenden Beispiele zeigen typische Themen, die in den meisten Organisationen eine wichtige Rolle spielen. Sie können diese Fragen direkt verwenden oder als Vorlage nutzen, um Ihren eigenen Fragebogen präzise und alltagsnah zu gestalten.

Beispielhafte Fragen (Auswahl):

Klarheit ist eine der zentralen Voraussetzungen dafür, dass eine Mitarbeiterbefragung ein realistisches Bild liefert. Wenn Führungskräfte ihre Erwartungen nicht konkret formulieren, entsteht im Alltag schnell Unsicherheit: Mitarbeitende interpretieren Prioritäten unterschiedlich, ziehen eigene Schlüsse oder warten ab, weil sie nicht genau wissen, was gerade wichtig ist. Eine Frage, die auf die Verständlichkeit von Erwartungen abzielt, zeigt sehr schnell, wie stabil oder brüchig die Orientierung im Team ist.

In der Praxis ist dieses Thema besonders relevant, weil unklare Erwartungen oft nicht bewusst entstehen. Viele Führungskräfte kommunizieren Ziele zwar grundsätzlich, aber nicht in der Tiefe oder Regelmäßigkeit, die Mitarbeitende benötigen. Die Befragungsantworten geben Ihnen Hinweise darauf, welche Bereiche im Alltag eindeutiger beschrieben werden müssen: Geht es um Rollen? Aufgaben? Prioritäten? Arbeitsweise? Entscheidungslogiken?

An dieser Stelle wird eine Mitarbeiterbefragung zum echten Führungsinstrument. Wenn Sie erkennen, dass Erwartungen nur teilweise verstanden werden, können Sie gezielt nachjustieren – sei es durch regelmäßige Kurz-Updates, klarere Übergabeprozesse, Leitplanken für Entscheidungen oder konkrete Beispiele, die Orientierung geben. Teams reagieren darauf oft sofort: Sie arbeiten selbstständiger, treffen sicherere Entscheidungen und müssen seltener Rückfragen stellen.

Gerade in Veränderungsprozessen ist diese Frage besonders wertvoll, weil sie zeigt, ob die Führung nicht nur informiert, sondern tatsächlich Orientierung stiftet.

Fairness ist einer der stärksten Treiber für Vertrauen und Motivation – und gleichzeitig eines der Themen, die Mitarbeitende sehr sensibel wahrnehmen. Wenn Entscheidungen nachvollziehbar erklärt werden, entsteht das Gefühl, dass Prozesse transparent laufen und niemand bevorzugt wird. Eine Frage wie diese zeigt schnell, ob die Organisation im Alltag Klarheit schafft oder ob Entscheidungen eher als „Black Box“ erlebt werden.

Oft geht es dabei nicht um die Entscheidung selbst, sondern um die Kommunikation dahinter. Mitarbeitende akzeptieren auch schwierige Entscheidungen, wenn sie verstehen, warum sie getroffen wurden. Kritisch wird es erst, wenn Gründe fehlen oder widersprüchlich wirken. Die Rückmeldungen aus dieser Frage helfen Führungskräften zu erkennen, an welcher Stelle mehr Transparenz oder Einbindung notwendig ist.

Typische Hinweise, die Sie aus den Antworten ableiten können, sind zum Beispiel:

Wenn Sie diese Rückmeldungen gezielt nutzen, stärkt das nicht nur die Fairnesskultur, sondern auch die Bereitschaft der Mitarbeitenden, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen konstruktiv mitzutragen.

Teamgeist zeigt sich selten im Normalbetrieb – er wird sichtbar, wenn der Druck steigt. Eine Frage wie diese macht deutlich, ob in Ihrem Team eine Kultur des gegenseitigen Rückhalts besteht oder ob jeder versucht, seinen Bereich irgendwie allein zu stemmen. Gerade in herausfordernden Phasen wirkt gelebte Unterstützung wie ein Stabilitätsanker: Sie reduziert Stress, beschleunigt Abläufe und verhindert, dass Probleme eskalieren.

Die Antworten auf diese Frage geben Führungskräften wertvolle Hinweise darauf, wie belastbar die Zusammenarbeit im Alltag wirklich ist. Sie zeigen, ob Teams miteinander sprechen, Aufgaben flexibel verteilen oder sich bei Engpässen absprechen – oder ob Silos entstanden sind, die den Austausch erschweren.

Besonders hilfreich ist ein Blick auf diese Punkte:

Wenn Sie aus den Rückmeldungen ableiten können, wo Unterstützung gut funktioniert und wo sie brüchig ist, lassen sich sehr schnell wirksame Maßnahmen entwickeln – etwa klarere Rollen, bessere Abstimmungen oder kleine Routinen, die Kooperation stärken.

Ein teamorientiertes Klima entsteht oft nicht durch große Programme, sondern durch viele kleine Hinweise im Alltag – und genau diese werden durch diese Frage sichtbar.

Damit eine Mitarbeiterbefragung mehr liefert als ein Stimmungsbild, braucht sie eine klare methodische Grundlage. Viele Führungskräfte stellen erst nach mehreren Befragungszyklen fest, welche Methode wirklich zu ihrer Organisation passt – und wie stark die Ergebnisse davon abhängig sind, wie der Prozess aufgebaut ist. Deshalb lohnt es sich, im Rahmen eines professionellen Führungskräftetrainings oder eines Führungskräfte-Coachings gezielt daran zu arbeiten, Methoden sicher einordnen und auswählen zu können, um Entscheidungen fundierter treffen zu können. Die folgenden Ansätze gehören zu den wirkungsvollsten Formaten, wenn sie professionell eingesetzt werden.

Pulsbefragungen eignen sich besonders für Teams, die schneller auf Entwicklungen reagieren möchten. Statt einmal im Jahr ein großes Projekt auf den Weg zu bringen, holen Sie regelmäßig kurze Rückmeldungen ein – zum Beispiel monatlich oder quartalsweise. Die Befragungen bestehen aus wenigen, klaren Fragen: Belastung, Zusammenarbeit, Prioritäten, Führungsklarheit. Dadurch bleiben Teams im Dialog und Führungskräfte erkennen Trends frühzeitig, bevor Themen eskalieren oder Dynamiken kippen.

Der große Vorteil: Durch die geringe Länge füllen Mitarbeitende solche Befragungen gerne aus, und Sie erhalten ein ehrliches Bild über Veränderungen im Team. Viele Unternehmen etablieren Pulsbefragungen als festen Bestandteil ihrer Führungsroutine.

Typischerweise konzentrieren sich Pulsbefragungen auf wenige Kernpunkte, zum Beispiel:

Wenn Sie diese kurzen Checks mit klaren Follow-ups verbinden („Hier ist, was wir nächste Woche anpassen“), entsteht ein sehr wirksamer Rhythmus, der kleine Probleme früh sichtbar macht und positive Entwicklungen verstärkt.

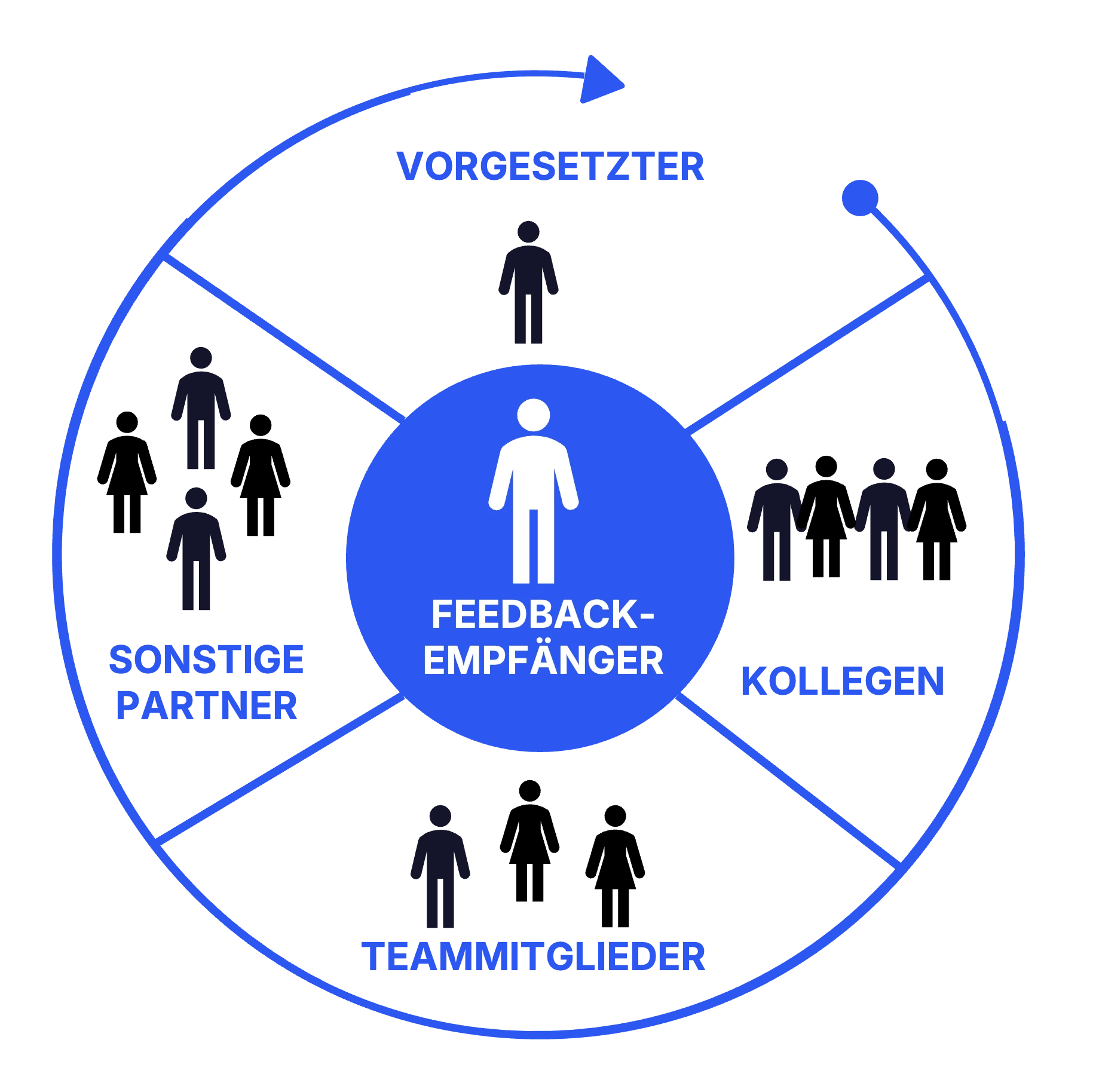

Das 360°-Feedback ist besonders für Führungskräfte oder Schlüsselfunktionen hilfreich. Dabei wird eine Person aus verschiedenen Perspektiven bewertet: Führungskraft, Kolleg:innen, Team, manchmal auch interne Partner oder Schnittstellen. Der methodische Vorteil liegt darin, dass Sie kein einseitiges Bild erhalten, sondern eine umfassende Sicht auf Verhalten, Wirkung und Führungsstil.

Diese Methode ist besonders geeignet, wenn Sie Entwicklung gezielt anstoßen möchten. Mitarbeitende sehen, wie ihr Verhalten bei anderen ankommt, wo blinde Flecken liegen und welche Stärken sie ausbauen können. Für Führungskräfte entsteht dadurch ein sehr differenziertes Bild, das oft klarer ist als jede klassische Mitarbeiterbefragung, wie Umfragen zur Zufriedenheit.

Ein professionelles 360°-Feedback enthält in der Regel:

Voraussetzung für Wirksamkeit ist, dass das Format nicht als Kontrolle empfunden wird, sondern als Entwicklungschance. Wenn das gelingt, ist das 360°-Feedback eines der stärksten Instrumente im Werkzeugkasten moderner Führung.

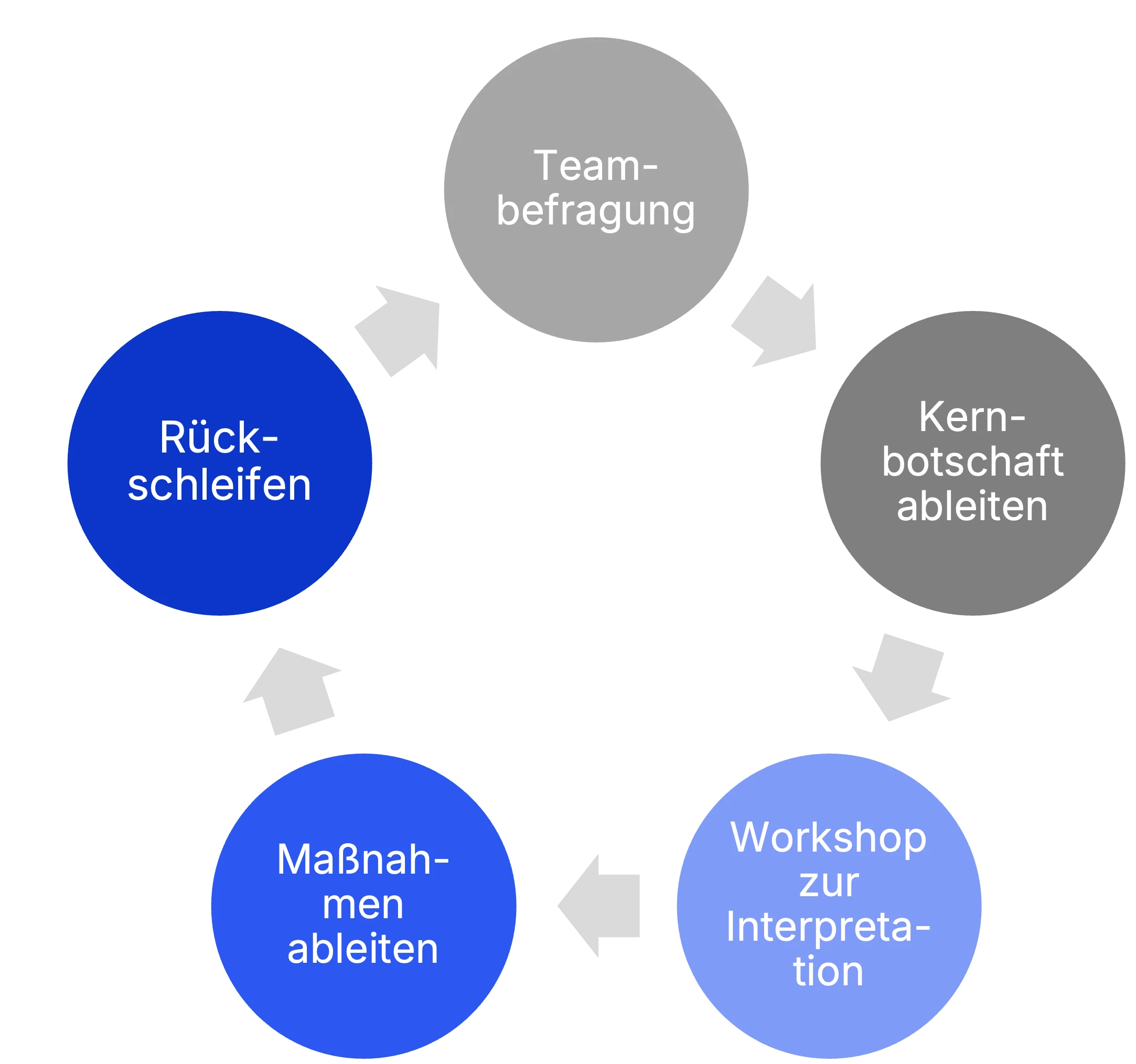

Diese Methode verbindet die Befragung direkt mit einer gemeinsamen Auswertung im Team. Statt Ergebnisse nur zu präsentieren, nutzen Sie sie als Grundlage für einen strukturierten Dialog. Die Grundidee: Mitarbeitende interpretieren die Ergebnisse gemeinsam und leiten daraus die nächsten Schritte ab. Das schafft ein hohes Maß an Verbindlichkeit und Beteiligung – und zugleich Klarheit.

Survey-Feedback eignet sich besonders gut, wenn Sie die Kulturentwicklung oder Teamdynamik nachhaltig stärken möchten. Die Methode bricht den klassischen Ablauf (Befragung → Bericht → Ende) auf und ersetzt ihn durch einen wiederkehrenden Lernprozess.

Der Zyklus sieht meist so aus:

Teams erleben diesen Prozess als sehr praxisnah, weil es nicht bei Zahlen bleibt, sondern Entscheidungen und Verantwortlichkeiten direkt im Raum entstehen.

Es gibt Situationen, in denen eine rein quantitative Befragung zu oberflächlich bleibt. Gerade bei Themen wie Zusammenarbeit, Führung, Rollenverständnis oder Konflikten ist ein Zahlenwert oft nur ein Ausgangspunkt – aber noch keine Erklärung. Mixed-Methods-Ansätze verbinden deshalb zwei Perspektiven: messbare Trends aus der Befragung und vertiefende Einblicke aus Interviews oder Fokusgruppen. Dadurch entsteht ein wesentlich genaueres Bild, das sowohl zeigt, was Mitarbeitende wahrnehmen als auch warum sie etwas so erleben.

In der Praxis sieht das häufig so aus: Zunächst beantworten Mitarbeitende einen strukturierten Fragebogen. Anschließend werden ausgewählte Aspekte in Einzelinterviews oder Kleingruppen vertieft. Diese Gespräche machen deutlich, welche Hintergründe, Erwartungen, Irritationen oder unausgesprochenen Regeln im Team eine Rolle spielen. Dadurch lassen sich Ergebnisse viel präziser deuten – gerade dann, wenn Rückmeldungen widersprüchlich wirken oder wenn Zahlen allein keinen klaren Weg vorgeben.

Typische qualitative Elemente sind zum Beispiel:

Diese Kombination ist besonders hilfreich, wenn Sie vor größeren Veränderungen stehen oder wenn Sie Maßnahmen entwickeln möchten, die wirklich zur Realität Ihres Teams passen. Mixed-Methods-Verfahren liefern nicht nur Daten, sondern ein echtes Verständnis für Dynamiken, Motive und Bedürfnisse – und genau das macht sie für viele Organisationen so wertvoll.

Bevor Sie Mitarbeiterbefragungen finalisieren, lohnt ein Blick auf den gesamten Prozess. Viele Befragungen scheitern nicht am Fragebogen, sondern an fehlender Klarheit, schwacher Umsetzung oder mangelnder Anschlusskommunikation. Wenn Sie die folgenden Schritte berücksichtigen, schaffen Sie ein Vorgehen, das nicht nur Daten liefert, sondern echte Veränderung ermöglicht.

Eine wirksame Mitarbeiterbefragung beginnt mit einer klaren Entscheidung: Sie fragen nur das ab, was später auch eine Rolle spielen soll. Wenn Sie sich auf wenige, alltagsnahe Themen konzentrieren, entsteht ein Fragebogen, der wirklich weiterhilft – für Sie und für Ihr Team. Besonders hilfreich sind fünf Bereiche, die in nahezu jeder Organisation einen Unterschied machen: Führung, Zusammenarbeit, Klarheit, Belastung und Entwicklung.

Damit diese Bereiche greifbar werden, lohnt es sich, mit Formulierungen zu arbeiten, die direkt an den Arbeitsalltag anschließen. Bei Führung kann das zum Beispiel die Einschätzung sein, ob Prioritäten klar vermittelt werden oder Entscheidungen nachvollziehbar erklärt werden. Solche Mitarbeiterbefragung Fragen zeigen sehr schnell, ob Orientierung entsteht oder ob Ihr Team Signale nicht richtig einordnen kann.

Gerade im Bereich Führung lohnt sich ergänzend als Best Practice das 360°-Feedback. Wie bereits beschrieben, zeigt dieses Verfahren deutlich differenzierter, wie eine Führungskraft aus verschiedenen Perspektiven wahrgenommen wird. Wenn Ihre Befragung Hinweise auf Unklarheiten oder gemischte Wahrnehmungen liefert, kann ein 360°-Feedback helfen, diese Eindrücke gezielt zu vertiefen und Entwicklungsansätze präziser abzuleiten.

Auch die Zusammenarbeit lässt sich viel präziser erfassen, wenn Sie nach konkretem Verhalten in ihrer Mitarbeiterbefragung fragen. Teams reagieren gut auf Aussagen wie „Wir sprechen Schwierigkeiten frühzeitig an“ oder „Wir halten Vereinbarungen zuverlässig ein“. Das klingt simpel, zeigt aber deutlich, wie stabil oder fragil die Koordination im Alltag ist. Und bei Entwicklung liefern Mitarbeiterbefragung Fragen gute Hinweise, die sich auf reale Chancen und unterstützendes Verhalten beziehen – etwa Rückmeldungen, die beim Lernen helfen, oder wahrgenommene Möglichkeiten, Fähigkeiten auszubauen.

Wenn Sie solche Formulierungen nutzen, entsteht ein Fragebogen, der nicht abstrakt bleibt, sondern konkret beschreibt, wie Ihr Team den Arbeitsalltag erlebt. Das schafft Orientierung, erhöht die Bereitschaft zu ehrlichem Feedback und liefert Ihnen genau die Hinweise, die Sie für klare Entscheidungen brauchen.

Viele Mitarbeiterbefragungen scheitern nicht an den Fragen, sondern daran, wie sie technisch umgesetzt werden. Wenn ein Tool kompliziert wirkt, Ladezeiten produziert oder die Anonymität nicht eindeutig erklärt, springen Mitarbeitende innerlich ab. Die Qualität der Antworten sinkt – nicht, weil das Team nicht mitziehen will, sondern weil der Rahmen unsicher wirkt.

Sie kennen vielleicht die Situation: Eine Befragung wird angekündigt, der Link folgt – und dann landet man in einer Oberfläche, die überfrachtet ist, schlecht auf dem Handy funktioniert oder nach „IT-Abteilung von 2008“ aussieht. Genau in diesem Moment verlieren Sie bereits 30 Prozent der Ehrlichkeit und Aufmerksamkeit, die Sie eigentlich brauchen. Ein technischer Bruch wirkt wie ein kleiner Alarmknopf: „Vorsicht, hier weiß ich nicht, wo meine Daten landen.“

Ein gutes Tool dagegen fühlt sich leicht an. Mitarbeitende öffnen den Link und verstehen sofort, wie sie durch die Mitarbeiterbefragung Fragen navigieren. Die Skalierung ist klar, die Sprache verständlich, und der ganze Prozess wirkt unaufgeregt professionell. Diese Einfachheit ist nicht „nice to have“, sondern ein echter Wirkfaktor.

Welche Best Practices sich besonders bewährt haben:

Wenn das Tool sauber funktioniert, reduziert sich die kognitive Last für Mitarbeitende. Ihre Energie fließt dann nicht in „Wie bediene ich das?“, sondern in „Was möchte ich hier sagen?“. Und genau das hebt die Qualität jeder Mitarbeiterbefragung spürbar an.

Selbst der beste Fragebogen verliert Wirkung, wenn der Start holprig ist. Mitarbeitende entscheiden oft in wenigen Sekunden, ob sie sich auf eine Befragung einlassen oder sie innerlich abhaken. Und diese Entscheidung hängt selten von den Mitarbeiterbefragung Fragen ab, sondern vom Rahmen, den Sie setzen.

Manchmal kommt eine Nachricht im Postfach an, die knapp informiert: „Wir führen eine Befragung durch.“ Darunter ein Link – ohne Kontext, ohne Ziel, ohne Erklärung, wer später was damit macht. Genau in solchen Momenten entsteht Distanz. Mitarbeitende fühlen sich nicht eingeladen, sondern abgefertigt, und die Antworten fallen entsprechend vorsichtiger und knapper aus.

Ein gelungener Auftakt fühlt sich ganz anders an. Wenn Sie klar formulieren, warum Sie die Mitarbeiterbefragung durchführen und welche Schritte danach folgen, entsteht ein Gefühl von Beteiligung. Das schafft Vertrauen – und Vertrauen führt automatisch zu offeneren, differenzierteren Rückmeldungen.

Hilfreich ist eine Kommunikation, die drei Dinge klar transportiert:

Und oft reicht ein einziger persönlicher Satz, um den Ton zu verändern: „Uns geht es nicht um perfekte Antworten, sondern um ein ehrliches Bild.“ Dieser Satz öffnet Türen, weil er zeigt, dass Rückmeldungen nicht bewertet, sondern ernst genommen werden.

Auch der Ablauf selbst ist Teil des Vertrauensmoments. Eine klare Zeitspanne, ein unaufdringlicher Reminder und die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wirken Wunder. Eine Mitarbeiterbefragung funktioniert dann gut, wenn Menschen spüren, dass ihre Antworten willkommen sind – nicht nur gewünscht, sondern wirklich bedeutend.

Die eigentliche Wirkung einer Mitarbeiterbefragung entsteht nicht durch die Zahlen, sondern durch das Gespräch danach. Genau hier setzt der Survey-Feedback-Prozess an: Ergebnisse werden nicht einfach präsentiert, sondern gemeinsam interpretiert. Dieser Ansatz bringt das Team aus der Zuschauerrolle heraus und macht es zum aktiven Teil der Veränderung.

Ein guter Einstieg ist ein kompakter Überblick: drei bis fünf zentrale Aussagen, leicht verständlich visualisiert. Statt langer Tabellen genügt eine klare Zusammenfassung dessen, was wirklich auffällt. Anschließend geht es darum, gemeinsam zu verstehen, warum Werte so ausgefallen sind wie sie sind. Was spiegelt den Alltag? Wo entstehen Missverständnisse? Welche Themen sind relevanter, als man vorher dachte?

Wenn einzelne Ergebnisse schwer einzuordnen sind, lässt sich das gut durch einen Mixed-Methods-Ansatz auffangen. Wie im Methodenabschnitt beschrieben, verbinden kurze Interviews oder Fokusgruppen die Zahlen mit den Geschichten dahinter. Gerade in der gemeinsamen Interpretation hilft das, Missverständnisse zu klären und Maßnahmen zu entwickeln, die zur tatsächlichen Teamrealität passen.

Damit Orientierung statt Überforderung entsteht, hat sich folgende Struktur bewährt:

Wenn Ihre Mitarbeitenden erleben, dass ihre Rückmeldungen nicht kommentiert, sondern ernsthaft mit ihnen diskutiert werden, entsteht ein enormer Vertrauenseffekt. Und genau das ist der Kern des Survey-Feedback-Prozesses: Ergebnisse werden zum Ausgangspunkt für echte Entscheidungen – und nicht zum Ende eines Projekts.

Damit eine Mitarbeiterbefragung Wirkung entfaltet, braucht es mehr als einen guten Start. Entscheidend ist, wie Sie danach weitermachen. Viele Teams erleben den größten Unterschied nicht durch eine große Jahresbefragung, sondern durch einen Rhythmus, der Rückmeldungen kontinuierlich aufgreift und weiterführt. Genau hier kommen die alltagstauglichen Pulsbefragungen ins Spiel.

Ein gut abgestimmter Ablauf könnte so aussehen: Nach der Hauptbefragung arbeiten Sie die vereinbarten Maßnahmen Schritt für Schritt ab. Nach einigen Wochen folgt eine kleine Pulsbefragung mit drei bis fünf Fragen – ein kompakter „Pulscheck“, der genau die Themen aufgreift, die Sie gerade bearbeiten. Die Ergebnisse zeigen sofort, ob Ihre Maßnahmen Wirkung zeigen oder ob Sie nachjustieren müssen, ohne den gesamten Prozess neu aufzusetzen.

Das sorgt für Klarheit auf beiden Seiten:

Dieser kontinuierliche Dialog ist letztlich das, was eine Mitarbeiterbefragung zu einem echten Führungsinstrument macht. Mitarbeitende spüren: „Was wir sagen, hat Einfluss – und wir sehen, wie sich Dinge entwickeln.“ Genau das hält die Motivation hoch und sorgt langfristig für eine Feedbackkultur, die nicht erzwungen wirkt, sondern selbstverständlich wird.

Sie sitzen in einem Meetingraum, der Bericht zur letzten Mitarbeiterbefragung Umfrage zur Zufriedenheit liegt vor Ihnen, sauber gebrandet, farbig aufbereitet. Auf den ersten Blick wirkt alles ordentlich – und doch spüren Sie innerlich, dass diese Zahlen nicht das ganze Bild zeigen. Vielleicht erinnern Sie sich sogar daran, dass ähnliche Ergebnisse schon vor einem Jahr auf dem Tisch lagen. Und genau da entsteht die Frage, die viele Führungskräfte beschäftigt: „Warum schaffen wir es nicht, dass diese Mitarbeiterbefragungen wirklich etwas verändern?“

Die Rückmeldungen wirken zwar zahlreich, aber wenig richtungsweisend – es bleibt unklar, wofür die Antworten eigentlich genutzt werden sollen. Viele Führungskräfte beschreiben genau dieses Gefühl: Man hat Daten auf dem Tisch, aber keine Orientierung, welche Entscheidungen sich daraus ableiten lassen.

Diese Unschärfe entsteht häufig schon beim Start der Befragung. Wenn nicht klar ist, ob es um Kultur, Führung, Zusammenarbeit oder Belastung geht, reagieren Mitarbeitende vorsichtig und geben breit gefasste Einschätzungen ab. Nicht, weil sie unpräzise antworten möchten, sondern weil der Zweck der Befragung nicht greifbar ist. Je diffuser das Ziel, desto allgemeiner die Antworten – und desto schwerer fällt es, echte Schlüsse zu ziehen.

Typische Anzeichen für unklare Ziele sind zum Beispiel:

Wenn Sie dagegen transparent kommunizieren, warum Sie die Befragung durchführen und welche Art von Entscheidungen danach folgen, steigt die Qualität der Rückmeldungen spürbar. Ein klar benanntes Ziel sorgt dafür, dass Mitarbeitende einschätzen können, worauf es ankommt – und Sie erhalten Antworten, die wirklich weiterhelfen.

Ehrliche Antworten entstehen nur dann, wenn Mitarbeitende sicher sind, dass Offenheit keine Nachteile hat. Wenn Sie in Ihrem Team spüren, dass kritische Rückmeldungen eher vorsichtig formuliert werden, liegt das oft nicht an mangelnder Offenheit, sondern an unklaren Rahmenbedingungen. Besonders in kleineren Teams entsteht schnell die Sorge, „erkannt“ zu werden – selbst wenn der Prozess technisch anonym ist.

Diese Unsicherheit zeigt sich im Ergebnis deutlich: Die Mitarbeiterbefragung wirkt harmonisch, teilweise fast zu positiv, aber gleichzeitig unvollständig. Erst in späteren Gesprächen tauchen Themen auf, die im Fragebogen niemand erwähnt hat. Das bedeutet nicht, dass Ihre Mitarbeitenden „nicht ehrlich“ waren – sondern dass sie nicht sicher genug waren, um ehrlich zu sein.

Typische Faktoren, die Klarheit und Offenheit erschweren, sind zum Beispiel:

Wenn Sie diese Unsicherheiten aktiv adressieren und nachvollziehbar erklären, wie Anonymität geschützt wird, steigt die Qualität der Antworten spürbar. Dann entsteht eine Atmosphäre, in der ehrliches Feedback möglich wird.

Der größte Vertrauensverlust entsteht nicht während der Mitarbeiterbefragung, sondern danach. Mitarbeitende verfolgen sehr genau, ob ihre Rückmeldungen später wieder aufgegriffen werden. Wenn Ergebnisse zwar präsentiert, aber anschließend im Arbeitsalltag kaum sichtbar werden, entsteht schnell das Gefühl, dass das eigene Feedback zwar erhoben, aber nicht wirklich genutzt wird. Beim nächsten Befragungszyklus sinkt die Motivation – oft spürbar.

Dabei müssen es nicht große Programme sein, die Bewegung erzeugen. Häufig reichen kleine, konkrete Schritte, die für das Team klar erkennbar sind. Entscheidend ist, dass Maßnahmen benannt, zeitnah umgesetzt, im Alltag spürbar und transparent kommuniziert werden – idealerweise mit klarer Rückmeldung wie: „Das setzen wir aufgrund eurer Hinweise um.“

Wenn dieser Transfer sichtbar ist, entsteht eine Dynamik, die Mitarbeiterbefragungen überhaupt erst wertvoll macht. Rückmeldungen entwickeln dann eine echte Wirkung, statt in einem Bericht zu verschwinden, und die Befragung wird zu einem festen Bestandteil einer lernenden, aktiven Teamkultur.

Technische und methodische Stolpersteine gehören zu den unterschätzten Gründen dafür, dass Mitarbeiterbefragungen an Aussagekraft verlieren. Selbst wenn Ihre Ziele klar sind und das Team offen antwortet, können unklare Skalen, schlecht formulierte Items oder ein ungeeignetes Tool dafür sorgen, dass die Ergebnisse verzerrt wirken. Ein Fragebogen ist am Ende ein Messinstrument – und wie bei jedem Messinstrument zeigt sich die Qualität erst dann, wenn die Konstruktion stimmt. Wenn hier Ungenauigkeiten entstehen, werden aus gut gemeinten Rückmeldungen schnell unklare oder schwer interpretierbare Daten.

Typisch problematisch wird es beispielsweise, wenn Mitarbeiterbefragung Fragen mehrere Aspekte gleichzeitig abprüfen oder wenn Skalen mehr raten lassen als entscheiden helfen. Auch Tools, die unübersichtlich wirken oder zu viele Klicks erfordern, beeinflussen die Sorgfalt, mit der Mitarbeitende antworten. In der Auswertung zeigt sich das dann häufig daran, dass Werte inkonsistent sind oder dass sich kein klares Muster ableiten lässt – nicht, weil das Team unentschlossen wäre, sondern weil die Methodik nicht sauber war.

Zu den häufigsten methodischen Schwächen gehören:

Wenn diese Faktoren beachtet werden und die Mitarbeiterbefragung methodisch klar konstruiert ist, steigt die Qualität der Antworten spürbar. Es entsteht ein Datenbild, das nicht nur statistisch sauber ist, sondern auch im Alltag brauchbare Hinweise liefert. Genau dort beginnt der Unterschied zwischen einer Befragung, die „ganz nett“ ist, und einer, die Führung wirklich unterstützt.

Wenn Mitarbeiterbefragungen wirken sollen, brauchen sie Klarheit, einen sicheren Rahmen und einen Prozess, der Rückmeldungen wirklich nutzbar macht. Entscheidend ist nicht die Menge der Mitarbeiterbefragung Fragen, sondern die Qualität des Dialogs, der danach entsteht. Und genau darin liegt die Chance: Befragungen können ein kraftvolles Führungsinstrument sein, wenn sie konsequent in Entscheidungen, Routinen und gemeinsame Schritte übersetzt werden.

Als Unternehmensberatung unterstützen wir Organisationen genau an diesem Punkt. Im Rahmen unserer nachhaltigen Kultur- und Organisationsentwicklung begleiten wir Teams dabei, Befragungen professionell aufzusetzen, Ergebnisse verständlich auszuwerten und Maßnahmen so umzusetzen, dass sie im Alltag Wirkung zeigen. Mitarbeiterbefragungen sind für uns kein einmaliges Projekt, sondern ein zentraler Baustein einer gesunden, lernenden Teamkultur.

Ackermann, K. F. (2012). Die Mitarbeiterbefragung als Instrument des Internationalen Vergleichenden Personalcontrolling–Tipps und Gestaltungsempfehlungen aus der Praxis. In Differentielles Management: Individualisierung und Organisation in systemischer Kongruenz (pp. 131-148). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Borg, I. (2003). Führungsinstrument Mitarbeiterbefragung: Theorien, Tools und Praxiserfahrungen. Hogrefe Verlag GmbH & Company KG.

Bruder, M., & Gehring, F. (2015). Warum Mitarbeiterbefragungen. Die Mitarbeiterbefragung–Wie Sie das Feedback ihrer Mitarbeiter für den Unternehmenserfolg nutzen, 10-20.

Domsch, M. E., & Ladwig, D. (Eds.). (2013). Handbuch Mitarbeiterbefragung. Springer-Verlag.

Frieg, D. P., & Hossiep, D. G. (2020). Mitarbeiterbefragungen–ein etablierter Klassiker bei den Unternehmen. WIRTSCHAFTSPSYCHOLOGIE HEUTE.

Linke, R. (2017). Mitarbeiterbefragungen optimieren: von der Befragung zum wirksamen Management-Instrument. Springer-Verlag.

Luttenberger, I. (2024). Mitarbeiterzufriedenheit und Engagement: Dynamisierungsfaktoren als Schlüssel zur Unternehmenskultur. In Unternehmenskultur in der Praxis: Grundlagen–Methoden–Best Practices (pp. 391-409). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Schmietow, M. (2003). Mitarbeiterbefragung. diplom. de.

Schürger, K., Hessling, K. H., Riedlinger, E., Fritz, S., & Rauch, S. (2007). Firmenbeispiele. In Mitarbeiterbefragung—was dann…? MAB und Folgeprozesse erfolgreich gestalten (pp. 179-211). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

Schulte‐Deußen, K., Klein, K., & Maas, M. (2013). Mitarbeiterbefragung—was dann? Handlungsfelder, die dazu beitragen, eine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur zu entwickeln. In Handbuch Mitarbeiterbefragung (pp. 105-124). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

Über den Autor

Christoph Gredel

Gründer changeXperten | Beratung, Coaching & Training für die erfolgreiche Weiterentwicklung von Organisationen, Teams & Führungskräften: 📈 +65 % höhere Zielerreichung ⏱️+25 % schnellere Umsetzung 💸+220 % ROI