Inhaltsverzeichnis

Teamentwicklung

Wenn Teams miteinander sprechen, entsteht Zusammenarbeit – oder Chaos. Zwischen Mails, Chats und Meetings ist Kommunikation heute allgegenwärtig, aber selten wirklich wirksam. Oft sind Kommunikationsregeln längst definiert, und doch entstehen Missverständnisse, Informationslücken oder Spannungen. Dieser Artikel zeigt, wie Sie über festgelegte Abläufe hinausgehen und die Teamkommunikation verbessern – mit konkreten Impulsen, wie Offenheit, Vertrauen und Klarheit zu einer echten Stärke Ihres Teams werden.

Christoph Gredel

Kommunikation läuft in Teams nicht von selbst – auch nicht, wenn Regeln und Prozesse definiert sind. Zwischen Informationsflut, Termindruck und digitalen Kanälen wird Verständigung schnell zur Herausforderung. Oft geht es weniger darum, was gesagt wird, als wie wir miteinander sprechen – und ob dabei wirklich verstanden wird, was gemeint ist. Offene Kommunikation im Team ist kein Zustand, sondern eine kontinuierliche Führungsaufgabe.

Viele Teams haben längst feste Meetings, klar definierte Kanäle und etablierte Feedbackroutinen. Auf dem Papier wirkt alles stimmig – und doch entstehen Missverständnisse, Spannungen oder Informationslücken. Der Grund: Regeln schaffen Klarheit, aber keine Verbindung. Sie strukturieren Kommunikation, aber sie machen sie nicht lebendig.

Strukturen helfen, was besprochen wird, zu ordnen. Doch wie wir miteinander sprechen, entscheidet über Wirkung und Vertrauen. Wenn Feedback nur als Pflichtübung verstanden wird, wenn Informationen unreflektiert weitergegeben oder kritische Punkte vermieden werden, bleibt Kommunikation an der Oberfläche. Sie ist dann formal korrekt – aber emotional leer.

In vielen Teams führt das dazu, dass Konflikte schleichend entstehen, obwohl eigentlich alles „nach Plan“ läuft. Studien zeigen: In rund 80 % der Fälle liegen Konflikte im Unternehmen nicht an unterschiedlichen Meinungen, sondern an fehlerhafter Kommunikation, Rollenunklarheit oder mangelndem Vertrauen. Das eigentliche Problem liegt also selten im Inhalt, sondern in der Art, wie darüber gesprochen wird – im Ton, im Timing, in der Haltung.

Teams, die wirklich gut kommunizieren, begreifen Kommunikation nicht als Regelwerk, sondern als gemeinsames Lernfeld. Sie schaffen Räume für echtes Verstehen, für Rückfragen, für ehrliches Feedback – und genau dadurch entsteht Verbindung.

Lesetipp: Wie Sie Kommunikationsregeln im Team erfolgreich einführen, erfahren Sie hier.

Teamkommunikation verbessern funktioniert nicht mit Tools, Templates oder perfekt strukturierte Meetings – sie entsteht durch Vorleben. Offene Kommunikation im Team ist weniger eine Frage der Technik als der Haltung. Entscheidend ist nicht, welcher Kanal genutzt wird, sondern wie Menschen miteinander umgehen, wenn es schwierig wird.

Wie sprechen Teammitglieder miteinander, wenn Meinungen auseinandergehen? Wie wird Kritik geäußert – und angenommen? Genau in diesen Momenten zeigt sich die wahre Kommunikationskultur eines Teams. Wo Offenheit herrscht, kann Vertrauen wachsen. Wo Rechthaberei dominiert, wird jede Diskussion zum Kraftakt.

Teams, die ihre Teamkommunikation verbessern wollen, investieren deshalb nicht in neue Tools, sondern in Verhaltenskompetenz. Das bedeutet: zuhören, ansprechen, klären – und zwar auch dann, wenn es unbequem wird. Kommunikation wird dort stark, wo Menschen Verantwortung für ihre Wirkung übernehmen.

Echte Qualität entsteht nicht im Meetingraum, sondern im Miteinander: Wenn jemand innehält, bevor er reagiert. Wenn man nachfragt, statt vorschnell zu urteilen. Wenn Führungskräfte zeigen, dass Verstehen wichtiger ist als Verteidigen – dann wird Kommunikation zur Brücke, nicht zur Barriere.

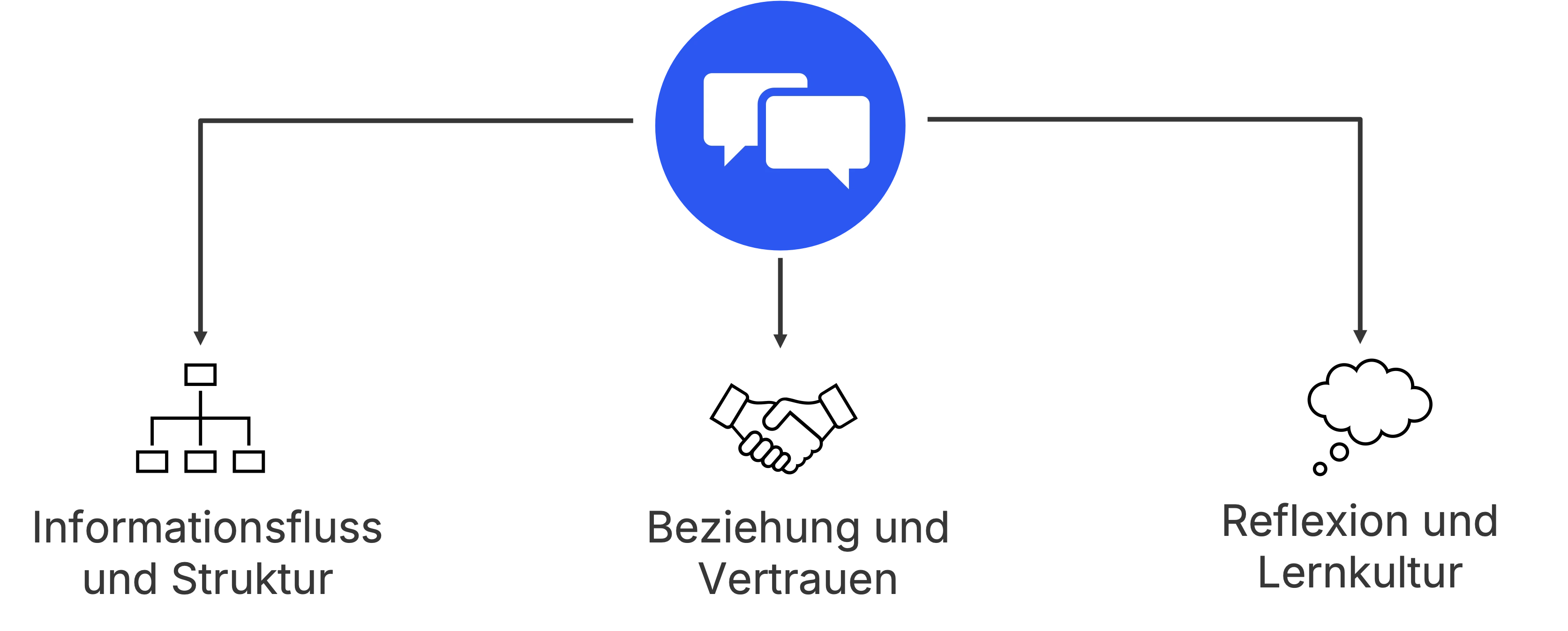

Jede Unterhaltung im Team läuft auf mehreren Ebenen gleichzeitig: über Inhalte, über Beziehungen und über Bedeutungen. Wenn eine dieser Ebenen gestört ist, kommt die Botschaft nicht an – auch wenn die Worte stimmen. Führungskräfte, die ihre Teamkommunikation verbessern wollen, sollten deshalb lernen, auf allen drei Ebenen aufmerksam zu sein: Struktur gibt Richtung, Vertrauen schafft Tiefe, und Reflexion sorgt dafür, dass Kommunikation sich weiterentwickelt.

Montagmorgen, 9 Uhr. Das Projektteam trifft sich zum Weekly. Alle reden, niemand hört so richtig zu. Eine halbe Stunde später verlässt das Team den Call – und drei Personen sind überzeugt, sie hätten verschiedene Aufgaben bekommen. Solche Situationen sind kein Einzelfall. Informationen gehen verloren, weil sie nicht sauber kanalisiert sind. Die Folge: Schleifen, Missverständnisse und Frust. Teamkommunikation verbessern beginnt mit klaren Strukturen, die Orientierung geben und helfen, Wichtiges vom Unwichtigen zu trennen.

Damit der Informationsfluss funktioniert, braucht es einfache, gemeinsam getroffene Absprachen:

Führungskräfte können diesen Rahmen sichtbar machen, etwa mit einer Kommunikationslandkarte, die festhält, wer wen worüber informiert. Schon dadurch wird erkennbar, wo Informationen stocken oder doppelt laufen.

Solche Strukturen sind kein Selbstzweck. Sie schaffen Orientierung, reduzieren Reibungsverluste und geben dem Team das Gefühl, dass Kommunikation nicht Zeit kostet, sondern Zeit spart. Wenn alle wissen, wo sie welche Information finden und wie Entscheidungen weitergegeben werden, wird Zusammenarbeit ruhiger, schneller und deutlich effizienter. Klare Strukturen bedeuten nicht Kontrolle – sie bedeuten Verlässlichkeit. Und genau das ist die Grundlage, damit Kommunikation Vertrauen schafft.

Ein Team diskutiert über eine Projektverzögerung. Fachlich ist alles gesagt – und doch spürt man Spannung im Raum. Einige schweigen, andere wirken gereizt. Niemand spricht es aus, aber die Botschaft liegt in der Luft: Hier fehlt Vertrauen.

Teamkommunikation verbessern erfolgt auf einer stabilen Beziehungsebene. Wenn Misstrauen, Unsicherheit oder verdeckte Konkurrenz mitschwingen, verliert jedes Argument an Wirkung. Vertrauen ist das Fundament jeder offenen Kommunikation im Team – und es entsteht nicht durch Worte, sondern durch Verhalten.

Führungskräfte können Vertrauen fördern, indem sie präsent und verlässlich sind: zuhören, bevor sie reagieren, Rückfragen stellen, Kritik sachlich äußern und Fehler eingestehen. Diese kleinen Signale erzeugen psychologische Sicherheit – die Basis, auf der ehrlicher Austausch überhaupt erst möglich wird.

Ein wirksames Werkzeug ist aktives Zuhören: kurz zusammenfassen, was man verstanden hat, nachfragen, statt sofort zu antworten, und auch nonverbale Reaktionen wahrnehmen. So wird aus bloßem Reden echtes Verstehen. Vertrauen ist keine weiche Zutat, sondern die härteste Währung erfolgreicher Teamkommunikation. Ohne sie bleibt jedes Gespräch höflich – aber wirkungslos.

Nach einem Workshop fragt ein Teamleiter: „Warum geraten wir immer wieder an denselben Punkt? Wir reden, wir beschließen, aber beim nächsten Mal passiert wieder das Gleiche?“ Diese Frage markiert den Beginn echter Kommunikationsentwicklung.

Kommunikation zu reflektieren heißt, nicht nur über Inhalte zu sprechen, sondern über das Gespräch selbst. Was hat funktioniert? Wo sind wir uns ausgewichen? Wo wurde etwas nicht ausgesprochen? Solche Fragen bringen Teams aus der Routine – und fördern Lernkultur statt Rechtfertigung.

In manchen Teams ist es Ritual, am Ende jedes Meetings eine Minute zu nehmen für den Satz: „Was war heute hilfreich, was hat gestört?“ So entstehen kleine, aber regelmäßige Lernschleifen. Niemand muss perfekt kommunizieren – wichtig ist, dass man sich gemeinsam weiterentwickelt.

Reflexion ist kein Rückblick, sondern ein Kompass: Sie zeigt, wohin Kommunikation sich entwickeln soll. Teams, die regelmäßig über ihr Kommunikationsverhalten sprechen, entdecken Muster, bevor sie zu Konflikten werden. Sie reagieren nicht mehr nur auf Störungen – sie gestalten aktiv, wie sie miteinander sprechen wollen.

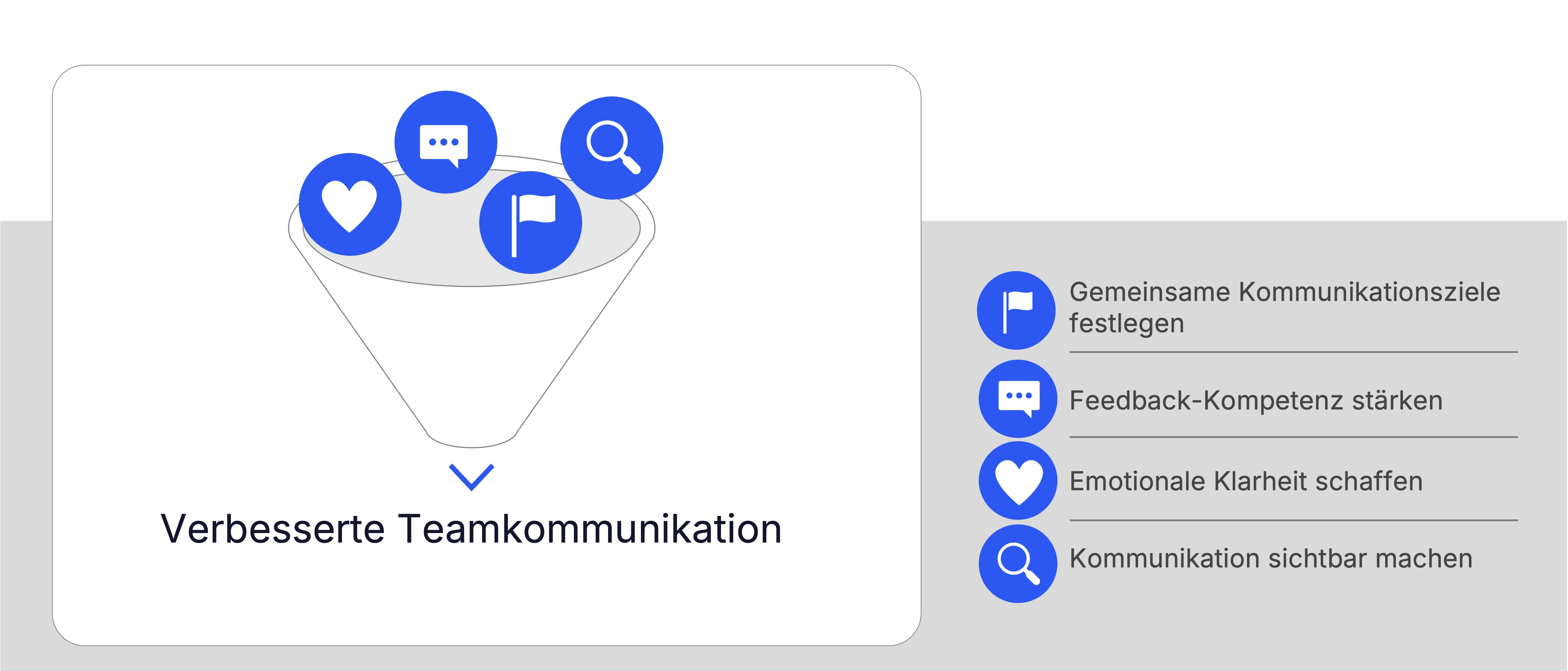

Die drei Ebenen zeigen, was Kommunikation im Team prägt. Doch erst im Alltag entscheidet sich, wie Teams damit umgehen. Theorie wird erst dann wirksam, wenn daraus konkrete Gewohnheiten entstehen – kleine Handlungen, die täglich wiederholt werden und Wirkung entfalten.

Kommunikation entwickelt sich nicht durch neue Regeln, sondern durch neue Routinen. Wenn Teams bewusst an vier entscheidenden Stellschrauben arbeiten und die folgenden Tipps berückichtigen, verändert sich die Gesprächskultur spürbar – ohne dass dafür zusätzliche Meetings oder Tools nötig wären.

Viele Teams wünschen sich „bessere Kommunikation“, aber niemand kann genau sagen, was das eigentlich heißen soll. Geht es um weniger Missverständnisse? Schnellere Entscheidungen? Mehr Offenheit? Solange das Ziel unklar bleibt, reden Teams aneinander vorbei – selbst wenn sie sich einig fühlen.

Führungskräfte können hier entscheidend ansetzen: Klare Kommunikationsziele schaffen Richtung und Fokus. Sie machen deutlich, wofür der Austausch im Team dienen soll – und welche Qualität er haben muss, damit Zusammenarbeit gelingt.

Solche Ziele lassen sich konkret formulieren, etwa:

Wenn diese Ziele sichtbar und regelmäßig überprüft werden, wird die Teamkommunikation verbessert - vom Zufallsprodukt zur bewussten Führungsleistung.

Viele Teams vermeiden Feedback, weil sie es mit Kritik oder Bewertung verwechseln. Die Folge: Spannungen bleiben unausgesprochen – bis sie sich zwischen den Zeilen oder in kleinen Spitzen bemerkbar machen. Doch Feedback ist kein Risiko, sondern ein Entwicklungsinstrument – vorausgesetzt, es wird bewusst gestaltet.

Führungskräfte können den Einstieg leicht gestalten, indem sie Feedback zu einem festen Bestandteil des Arbeitsalltags machen. Das gelingt zum Beispiel durch:

Ein Satz wie „Wie kam das bei dir an?“ öffnet oft mehr als jede Checkliste. Entscheidend ist die Haltung: Feedback soll Verständnis schaffen, nicht Rechtfertigung. Feedback ist kein Korrekturmechanismus, sondern ein Kommunikationsritual – es hält Beziehungen beweglich und schafft Lernkultur.

Damit das gelingt, braucht es Übung. Moderierte Formate oder gezielte Trainings – etwa im Teamcoaching – helfen, diese Gesprächskompetenz zu stärken und gemeinsame Standards im Team zu etablieren.

In Phasen hoher Belastung oder Veränderung wird Kommunikation schnell sachlich, aber innerlich angespannt. Aussagen werden nüchtern formuliert, doch zwischen den Zeilen schwingen Emotionen mit – Unmut, Unsicherheit, Erschöpfung. Wenn diese Gefühle unausgesprochen bleiben, steuern sie Gespräche trotzdem – nur unbewusst.

Emotionale Klarheit bedeutet, Spannungen früh wahrzunehmen und anzusprechen, bevor siewirken. Führungskräfte können das gezielt fördern, indem sie:

So entsteht ein Klima, in dem Emotionen als Information verstanden werden – nicht als Störung. Führungskräfte, die Gefühle benennen, ohne sie zu bewerten, schaffen Raum für Echtheit. Und genau dort entsteht Vertrauen – der Nährboden für jede offene Kommunikation im Team.

Kommunikation ist flüchtig. Was heute besprochen oder entschieden wurde, wird morgen unterschiedlich erinnert – vor allem, wenn es nur „zwischen Tür und Angel“ geschieht. In Teams, die viel in Bewegung sind, verschwinden Absprachen, Zwischentöne und gute Ideen schnell wieder aus dem Blick.

Teamkommunikation verbessern bedeutet, sie nachvollziehbar zu halten – auch außerhalb von Meetings. Das betrifft spontane Gespräche ebenso wie Chat-Nachrichten, Feedbacks oder kurze Abstimmungen im Alltag.

Führungskräfte können das fördern, indem sie einfache, konsequente Routinen einführen:

So entsteht Transparenz, ohne Bürokratie. Alle wissen, woran sie sind – egal, ob etwas im Meeting, im Chat oder im Flurgespräch entschieden wurde. Sichtbare Kommunikation schafft Verbindlichkeit im Alltag. Sie zeigt, dass Worte Wirkung haben – und dass Austausch mehr ist als ein Moment.

Kommunikation formt nicht nur Gespräche, sondern Zusammenarbeit insgesamt. Sie beeinflusst, wie gut Teams Entscheidungen treffen, Konflikte lösen und Vertrauen entwickeln. Deshalb lohnt es sich, Kommunikation nicht isoliert zu betrachten, sondern als Teil der gesamten Teamdynamik.

Teamkommunikation verbessern ist keine Zusatzaufgabe, sie ist Führung. Wer Teams führt, gestaltet nicht nur Inhalte und Prozesse, sondern vor allem die Art, wie miteinander gesprochen wird. Jede Reaktion, jede Rückfrage, jedes Schweigen sendet Signale – und prägt das Kommunikationsklima stärker, als jede Agenda es könnte.

Führungskräfte sind damit nicht nur Teilnehmer, sondern Rahmensetzer und Vorbilder. Sie schaffen die Bedingungen, unter denen Teamkommunikation verbessern gelingt: Klarheit über Ziele, Sicherheit für offene Worte und Raum für unterschiedliche Perspektiven.

Das bedeutet konkret:

Führung heißt, Kommunikation bewusst zu gestalten – nicht durch Dauerpräsenz, sondern durch Haltung und Aufmerksamkeit. Teams orientieren sich unbewusst an dem, was sie sehen. Eine Führungskraft, die zuhört, nachfragt und transparent kommuniziert, wird ein Team formen, das dasselbe tut. Kommunikation wirkt also nicht durch Anweisung, sondern durch Vorbild.

So verstanden, ist jede Unterhaltung – ob Feedbackgespräch, Projektabstimmung oder kurzer Check-in – ein Moment der Führung. Und genau dort entscheidet sich, ob Kommunikation Vertrauen stärkt oder Distanz schafft.

Wer die Kommunikation seines Teams gezielt weiterentwickeln möchte, profitiert davon, die zugrunde liegenden Muster sichtbar zu machen. Genau hier setzt unser Teamtest an. Er zeigt, wie Ihr Team strukturiert ist, wo Stärken liegen und welche Maßnahmen Zusammenarbeit und Ergebnisse verbessern.

Der Teamtest hilft Ihnen:

Wenn Sie also verstehen wollen, warum Kommunikation in Ihrem Team so verläuft, wie sie verläuft – und wie Sie sie verbessern können –, bietet der Teamtest einen klaren, strukturierten Einstieg.

Offene Kommunikation im Team ist kein Projekt, das man abhaken kann. Sie verändert sich, sobald Menschen, Situationen oder Ziele sich verändern. Gute Teams wissen das – und behandeln Kommunikation wie eine Kompetenz, die man pflegt, trainiert und weiterentwickelt.

Wer die Teamkommunikation verbessern will, braucht also nicht nur neue Regeln, sondern auch Bewusstsein: für Struktur, Beziehung und Haltung. Wenn Teams lernen, klar zu sprechen, aufmerksam zuzuhören und offen mit Emotionen umzugehen, entsteht das, was keine Software leisten kann – echtes Verstehen.

Führungskräfte haben dabei eine Schlüsselrolle: Sie setzen den Rahmen, schaffen Vertrauen und leben vor, dass offene Kommunikation im Team mehr ist als Informationsaustausch – sie ist Kulturarbeit. Probieren Sie es aus: Wenn Klarheit, Offenheit und Zuhören wieder selbstverständlich werden, verändert sich nicht nur die Kommunikation – sondern die Zusammenarbeit im ganzen Team.

Hilleke, L. (2022). Welches Potenzial zur Verbesserung der Kommunikation im interprofessionellen Team bietet das Simulationstraining? (Doctoral dissertation, MSH Medical School Hamburg).

Janson, S. (2025). Teamrollen kennen & nutzen–Wie Sie Konflikte lösen, Zusammenarbeit verbessern, Empfehlungen ermutigen: Incl. Bonus–Schnell & einfach Chef werden & bleiben durch Teamdynamik & Konfliktmanagement. Best of HR-Berufebilder. de®.

Miebach, B. (2016). Gruppen-und Teamarbeit. In Handbuch Human Resource Management: Das Individuum und seine Potentiale für die Organisation (pp. 249-320). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Rall, M., & Oberfrank, S. (2015). 4.3 Simulationsbasiertes Lernen im Team (Teamkommunikation). Patientensicherheitsmanagement, 98.

Schwarz, M. (2011). Interne Kommunikation: Fehleraufarbeitung im Team. NBHP PNJOJT, 21.

Schiffgens, B. (2025). Kommunikation–Vertrauen auf allen Ebenen?! Alles theoretischer Pustekuchen ohne praktische Anwendung!. In Führung im Wandel: Wie KMUs dynamische Zeiten meistern (pp. 259-271). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Schuch, J. Teamkommunikation–Herausforde-rung zum Fühlen, Denken und Handeln.

Short, R. (2024). State of Workplace Conflict in 2024: Insights and Solutions. Workplace Peace Institute. https://www.workplacepeaceinstitute.com/post/state-of-workplace-conflict-in-2024-insights-and-solutions. AUfgerufen am 12. November 2025.

Sindermann, P., Henninger, M., & Sick, C. (4). Effektive Teambildung und Kommunikation. Patientensicherheitsmanagement2015, 8

Über den Autor

Christoph Gredel

Gründer changeXperten | Beratung, Coaching & Training für die erfolgreiche Weiterentwicklung von Organisationen, Teams & Führungskräften: 📈 +65 % höhere Zielerreichung ⏱️+25 % schnellere Umsetzung 💸+220 % ROI