Inhaltsverzeichnis

Teamentwicklung

Ein neues Team aufzubauen oder zu übernehmen, ist eine der größten Herausforderungen jeder Führungskraft. In den ersten Wochen entscheidet sich, ob Zusammenarbeit gelingt – oder Konflikte und Unsicherheit den Ton bestimmen. Gerade in dieser Anfangsphase legen Sie die Basis für Vertrauen, Motivation und gemeinsame Ziele. Erfahren Sie, welche Faktoren über den Erfolg neuer Teams entscheiden – und wie Sie mit klarer Führung, Struktur und Kommunikation Ihr Team aufbauen und wirklich stark machen.

Christoph Gredel

Der Moment, in dem Sie ein neues Team übernehmen oder aufbauen, ist vergleichbar mit dem ersten Wanderschritt auf unbekanntem Terrain. Viele Führungskräfte berichten, dass sie voller Energie starten – und doch nach wenigen Monaten feststellen, dass Rollen unklar sind, Konflikte entstehen und die anfängliche Motivation nachlässt. In dieser sensiblen Phase wird das Fundament gelegt, auf dem Vertrauen, Orientierung und gemeinsame Identität wachsen. Wird dieser Moment nicht aktiv gestaltet, schleichen sich Missverständnisse und Demotivation ein – und jede spätere Korrektur kostet Kraft.

Wenn ein neues Team aufgebaut wird, ist der Druck groß, schnell Ergebnisse zu liefern. Doch wer zu früh ins Operative geht, überspringt den wichtigsten Schritt: eine gemeinsame Grundlage. Ohne abgestimmte Ziele, Rollen und Kommunikationswege entsteht Unruhe – und meist genau das Gegenteil von Tempo.

Studien zeigen: Teams, die in den ersten Wochen bewusst Zeit in gemeinsame Regeln und Rollen investieren, um gemeinsam Strukturen zu schaffen und ihr Team aufzubauen, sind später stabiler und konfliktärmer. Das liegt daran, dass sich in dieser Phase Routinen und Erwartungen verankern, die später schwer zu verändern sind. Ihre Aufgabe als Führungskraft ist es, das Gaspedal bewusst loszulassen, um zuerst die Richtung einzustellen – denn echte Produktivität entsteht erst, wenn Klarheit den Weg bereitet.

Wenn Sie ein Team aufbauen, treffen Welten aufeinander. Unterschiedliche Erfahrungen, Arbeitsstile und Selbstbilder prallen auf ein gemeinsames Ziel, das noch vage ist. Jeder bringt seine eigene Geschichte mit – und oft auch die leise Sorge, ob man sich im neuen Umfeld behaupten kann. Manche möchten sofort zeigen, was sie können, andere halten sich zurück, um nicht anzuecken. So entsteht in den ersten Wochen häufig ein unausgesprochenes Spannungsfeld: zwischen dem Wunsch, dazuzugehören, und dem Bedürfnis, sich zu schützen.

In dieser Phase geht es weniger um fachliche Leistung als um psychologische Sicherheit – also das Vertrauen, dass man sich ohne Angst vor Abwertung äußern, Fragen stellen oder Fehler eingestehen darf. Forschung zeigt, dass Teams, die diese Sicherheit früh entwickeln, deutlich innovativer, lernfähiger und stabiler sind. Fehlt sie, entstehen schnell defensive Muster: vorsichtige Kommunikation, Grüppchenbildung und Misstrauen gegenüber Neuem.

Als Führungskraft gestalten Sie aktiv, wie Vertrauen wächst. Wenn Sie ein Team aufbauen, achten Sie darauf, dass Worte und Taten übereinstimmen. Vereinbarungen sollten gelten, Entscheidungen nachvollziehbar sein. Menschen beobachten genau, ob sie ernst genommen werden oder ob Fehler gegen sie verwendet werden. In jedem Gespräch senden Sie Signale, ob Offenheit erwünscht ist – oder nicht.

Vertrauen zeigt sich nicht in großen Gesten, sondern in kleinen Momenten: im ehrlichen Feedback, im Zuhören ohne Urteil, in der Bereitschaft, auch Unsicherheiten zu teilen. Führungskräfte, die psychologische Sicherheit fördern, schaffen den entscheidenden Wendepunkt im Aufbau neuer Teams: aus Zurückhaltung wird Dialog, aus Absicherung entsteht Zusammenarbeit. Erst dann wird aus einer Gruppe von Einzelnen ein echtes Team.

Viele Führungskräfte wünschen sich, dass ein neues Team aufzubauen möglichst frei gelingt – ohne zu viele Vorgaben, mit Raum für Eigenverantwortung und Kreativität. Doch genau diese gute Absicht führt oft ins Gegenteil: Wenn Orientierung fehlt, entsteht Unsicherheit. Die Folge sind endlose Abstimmungen, doppelte Arbeit und unausgesprochene Erwartungen.

Struktur ist in dieser Phase kein Kontrollinstrument, sondern ein Angebot von Klarheit. Sie sorgt dafür, dass Zusammenarbeit verlässlich wird – besonders dann, wenn Menschen sich noch nicht kennen und Abläufe erst entstehen. Wenn Sie Ihr Team aufbauen geben verlässliche Strukturen Halt, weil sie das Chaos der Anfangszeit ordnen und so Energie freisetzen, die sonst in Klärungsgesprächen verloren geht.

Als Führungskraft schaffen Sie Struktur nicht durch starre Regeln, sondern durch Verlässlichkeit im Vorgehen. Wenn Teammitglieder wissen, wann Entscheidungen fallen, wie Informationen fließen und wo Verantwortung liegt, können sie eigenständig handeln. Struktur ist kein Widerspruch zu Agilität – sie ist ihre Voraussetzung.

Wenn Sie ein Team aufbauen, treffen unterschiedliche Persönlichkeiten, Erfahrungen und Erwartungen aufeinander. In dieser Anfangsphase arbeiten viele zunächst nebeneinander, jeder mit seinem eigenen Maßstab und Verständnis von guter Zusammenarbeit. Erst mit der Zeit entsteht etwas Gemeinsames – eine Identität, die das Team verbindet und von innen heraus trägt. Genau dieser Übergang vom „Ich“ zum „Wir“ entscheidet darüber, ob ein Team langfristig zusammenhält oder sich nur lose koordiniert.

Teamidentität entsteht nicht durch Leitbilder oder einmalige Workshops, sondern im gelebten Alltag – in Gesprächen, Entscheidungen, Konflikten und Erfolgen. Sie spiegelt sich in der Art wider, wie Menschen miteinander sprechen, wie sie Verantwortung teilen und wie sie reagieren, wenn etwas nicht nach Plan läuft. Als Führungskraft sind Sie hier Taktgeber und Spiegel zugleich. Ihre Haltung, Ihr Kommunikationsstil und Ihre Entscheidungen senden Signale, die weit über das Fachliche hinausgehen. Wenn Sie konsequent zeigen, dass Vielfalt gewünscht und Meinungsunterschiede erlaubt sind, fördern Sie Zusammenhalt. Wenn Sie klar machen, dass alle Beiträge zählen – auch die leisen –, entsteht Zugehörigkeit.

Ein neues Team übernehmen bedeutet für Sie als Führungskraft weit mehr, als Aufgaben zu verteilen oder Strukturen zu schaffen. In dieser Phase sind Sie gleichzeitig Architekt, Impulsgeber und Coach – Sie gestalten, wie Zusammenarbeit entsteht und wie Leistung sich entwickeln kann. Fünf Aufgaben stehen dabei im Mittelpunkt – sie sind die Basis jeder erfolgreichen Führungsarbeit im Teamaufbau..

Wenn Sie ein Team aufbauen, beginnt alles mit den Menschen, die es tragen. Ihre Aufgabe ist es, Potenziale sichtbar zu machen und gezielt zu entwickeln. „Fordern“ heißt, Verantwortung zu geben – „fördern“ bedeutet, Mut zu machen.

Beobachten Sie, wer Initiative zeigt und wer noch Sicherheit sucht. In dieser Phase brauchen Mitarbeitende vor allem:

Führung heißt hier, beides zu balancieren – Leistung einfordern, aber gleichzeitig Vertrauen schenken. Nur so entsteht der Raum, in dem Menschen über sich hinauswachsen.

Kultur entsteht nicht auf dem Papier, sondern im täglichen Miteinander. Gerade beim Teamaufbau wird sie von Anfang an mitgeprägt – durch Ihre Haltung, Ihre Entscheidungen und Ihre Kommunikation.

Mitarbeitende spüren sehr genau, was zählt: Wird offen gesprochen? Wie gehen Sie mit Fehlern um? Wie konsequent leben Sie selbst die Werte, die Sie fordern? Ihre Aufgabe ist es, diese Kultur sichtbar zu gestalten. Kleine Gesten – ein ehrliches Wort, ein transparentes Vorgehen, ein Dank – wirken stärker als jede Präsentation. Wenn Sie Verlässlichkeit und Offenheit vorleben, entsteht Vertrauen. Und Vertrauen ist das Fundament, auf dem jedes Team steht.

Effektive Zusammenarbeit ist kein Zufallsprodukt. Sie braucht Struktur, Klarheit und gemeinsame Routinen – besonders am Anfang, wenn sich das Team erst findet. Stellen Sie sich vor: Das neue Projekt startet motiviert, aber jeder arbeitet in eine andere Richtung. Entscheidungen versanden, Informationen bleiben hängen. Nach kurzer Zeit herrscht Frust – nicht wegen fehlender Kompetenz, sondern wegen fehlender Abstimmung.

Hier zeigt sich Ihre Führungsaufgabe: Sie bringen Ordnung ins Chaos, ohne Kreativität zu ersticken. Das gelingt, wenn Sie

So entsteht Verlässlichkeit – und das Vertrauen, dass jeder weiß, woran er ist. Struktur bedeutet nicht Kontrolle, sondern schafft Freiheit.

Ein Team aufbauen heißt auch: Richtung geben. Menschen wollen verstehen, wofür sie arbeiten – und welchen Unterschied ihre Arbeit macht. Ihre Aufgabe ist es, Ziele so zu formulieren, dass sie Sinn stiften und erreichbar bleiben.

In der Praxis gelingt das, wenn Sie große Visionen in greifbare Etappen übersetzen. Meilensteine geben Struktur, gemeinsame Erfolge schaffen Motivation. Sie sind dabei Übersetzer zwischen Strategie und Alltag – jemand, der Sinn sichtbar macht, nicht nur Kennzahlen verwaltet. Gute Führung heißt hier: Orientierung geben, ohne Druck aufzubauen.

Kein Teamaufbau verläuft ohne Reibung. Unterschiedliche Erwartungen, neue Rollen, unausgesprochene Bedürfnisse – all das führt zwangsläufig zu Spannungen. Entscheidend ist, wie Sie damit umgehen. Vielleicht kennen Sie das: Zwei Mitarbeitende geraten immer wieder aneinander. Die Stimmung kippt, Projekte stocken, alle warten, dass „die Führungskraft endlich etwas sagt“. Genau in solchen Momenten wird Führung sichtbar.

Ihre Aufgabe ist es, Konflikte nicht auszusitzen, sondern sie zu gestalten. Das heißt: zuhören, Klarheit schaffen, entscheiden. Nicht vorschnell, aber auch nicht zögerlich. Gute Entscheidungen geben Orientierung – auch wenn sie unbequem sind. Wer nachvollziehbar handelt, stärkt Vertrauen. Denn Teams brauchen das Gefühl: „Unsere Führungskraft steht – auch wenn es schwierig wird.“

Wenn Sie diese fünf Aufgaben bewusst wahrnehmen – Menschen fördern, Kultur gestalten, Zusammenarbeit strukturieren, Ziele vermitteln und Entscheidungen treffen – schaffen Sie den Rahmen, in dem Ihr Team wachsen kann. Ein gutes Team aufzubauen ist kein Projekt, sondern ein Prozess, der Haltung, Klarheit und Mut verlangt.

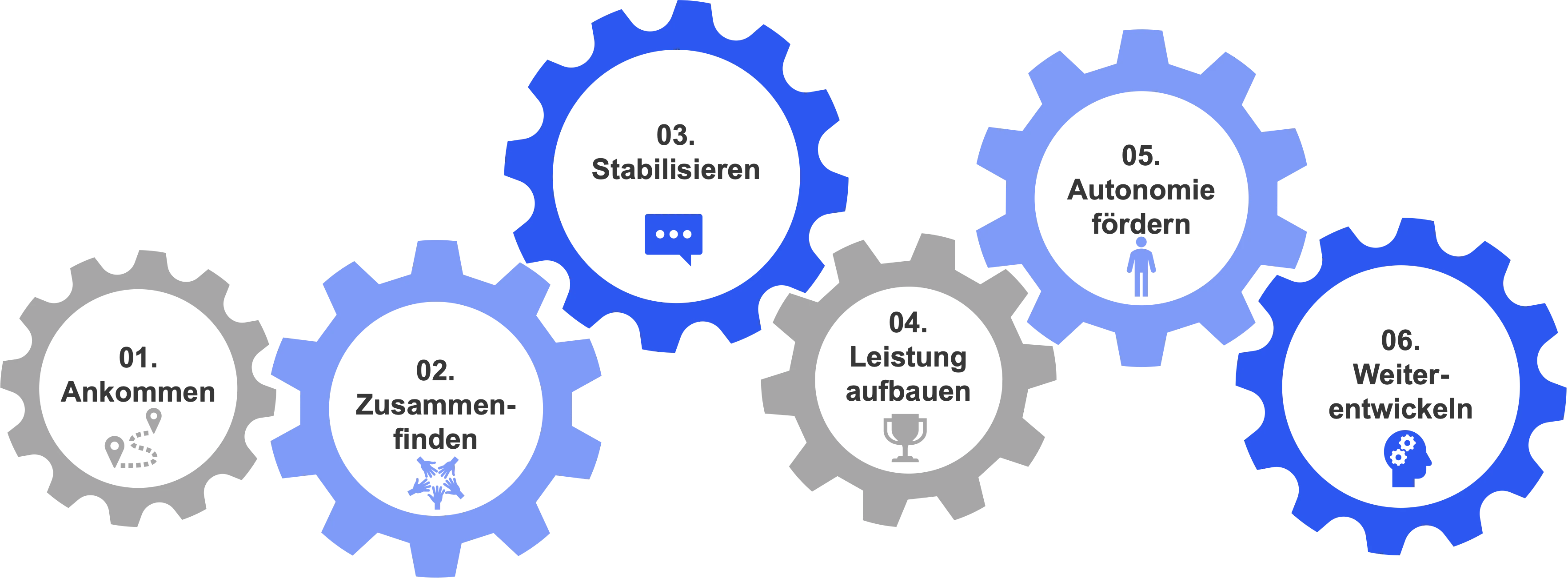

Die fünf zentralen Führungsaufgaben entfalten ihre Wirkung erst im Alltag – dort, wo Strukturen, Beziehungen und Routinen entstehen. Ein Team aufzubauen ist kein einmaliges Ereignis, sondern ein Prozess, den Sie als Führungskraft aktiv gestalten. Jede Entscheidung, jedes Gespräch und jede Regel prägt, wie Ihr Team zusammenarbeitet. Dabei durchläuft jedes neue Team typische Phasen, in denen sich Rollen, Beziehungen und Abläufe erst einspielen müssen.

Ihre Aufgabe ist es, diesen Prozess aktiv zu steuern, Orientierung zu geben und Entwicklung zu ermöglichen – Schritt für Schritt, von der ersten gemeinsamen Ausrichtung bis hin zu echter Selbstorganisation. Die folgenden Phasen zeigen, wie Sie Ihr Team dabei gezielt begleiten und Stabilität, Motivation und Vertrauen nachhaltig aufbauen können.

Der erste Kontakt entscheidet darüber, wie gut es Ihnen gelingt, Ihr Team aufzubauen. Menschen schließen aus den ersten Begegnungen auf Arbeitsstil, Umgangston und Prioritäten – kurz: auf die Kultur, die sie erwartet. Ein gelungener Start vermittelt Sicherheit und Orientierung, noch bevor Strukturen greifen. Viele Teams unterschätzen diesen Moment, weil sie zu früh in Inhalte einsteigen, statt zunächst Beziehungen aufzubauen.

Als Führungskraft sind Sie hier Gastgeber: Sie schaffen Atmosphäre, setzen den Rahmen und formulieren die ersten Erwartungen. Der Start ist kein reines „Warmwerden“, sondern die Phase, in der das Team beginnt, Sinn und Zugehörigkeit zu empfinden.

Methoden für die Praxis:

Nach dem Auftakt kommt die Arbeitsrealität. Jetzt zeigt sich, wie das Team funktioniert, wenn es nicht mehr um Absichten, sondern um konkrete Aufgaben geht. In dieser Phase des Teamaufbaus entstehen oft Reibungen – nicht, weil etwas schiefläuft, sondern weil Unterschiede sichtbar werden. Genau hier liegt die Aufgabe der Führungskraft: aus Vielfalt Klarheit zu machen.

Praxismethoden:

Wenn die erste Dynamik nachlässt, braucht es Konstanz. Führung heißt jetzt, Stabilität zu schaffen, ohne Kontrolle zu verstärken. Routinen wirken wie Leitplanken und helfen, den Teamaufbau zu festigen: Sie geben Orientierung, wenn Energie und Aufmerksamkeit schwanken.

Teams stabilisieren sich, wenn Kommunikation verlässlich wird und Sie als Führungskraft sichtbar bleiben – nicht, um zu überwachen, sondern um zu begleiten. Häufig unterschätzen Führungskräfte, wie viel Sicherheit allein ihre Präsenz vermittelt.

Erprobte Methoden:

Sobald Strukturen greifen, kann der Blick auf Ergebnisse gehen. Jetzt geht es darum, Leistung zu aktivieren, ohne Druck aufzubauen. In dieser Phase entscheidet sich, ob Motivation aus äußeren Erwartungen oder aus innerem Antrieb entsteht. Führung bedeutet hier, Energie zu lenken – nicht zu erzwingen.

Neue Teams brauchen sichtbaren Fortschritt, um Selbstvertrauen zu entwickeln. Kleine Erfolge zeigen: Wir kommen voran, unsere Zusammenarbeit trägt. Wichtig ist, dass diese Fortschritte transparent gemacht und bewusst gefeiert werden. Motivation entsteht weniger durch Lob von außen, sondern durch das gemeinsame Erleben von Wirksamkeit.

Praktische Vorgehensweisen:

Mit wachsender Erfahrung will und soll das Team mehr Verantwortung übernehmen. Diese Phase verlangt von Führungskräften, bewusst loszulassen – nicht im Sinne von Rückzug, sondern als Ausdruck von Vertrauen. Selbstorganisation gelingt nur, wenn Verantwortung nicht einfach „abgegeben“, sondern gemeinsam übergeben wird. Klare Entscheidungsräume und regelmäßige Reflexion verhindern, dass Autonomie in Chaos umschlägt.

Methodische Umsetzung in der Praxis:

Ein Team, das funktioniert, darf sich nicht auf seinem Erfolg ausruhen. Stabilität braucht Bewegung – und Weiterentwicklung ist die beste Form, sie zu sichern. Ihre Aufgabe als Führungskraft ist es, das Team im Fluss zu halten: neue Impulse zu geben, Routinen zu hinterfragen und individuelle Entwicklung zu ermöglichen.

Ein neues Team aufzubauen bedeutet weit mehr, als Aufgaben zu verteilen oder Strukturen zu schaffen. Entscheidend ist, dass Sie Dynamiken gestalten, Vertrauen entwickeln und Klarheit schaffen. Als Führungskraft haben Sie es in der Hand, diesen Prozess aktiv zu steuern: Jede Entscheidung, jedes Gespräch und jede Priorität in den ersten Wochen prägen, wie Ihnen der Teamaufbau – und ob daraus echte Stärke entsteht.

Wenn Sie dabei merken, dass Sie an Grenzen stoßen, holen Sie sich frühzeitig Unterstützung. Der Aufbau eines Teams ist komplex – nicht jede Gruppe wächst von selbst zusammen. Ein Führungskräftecoaching oder Teamcoaching kann helfen, Muster zu erkennen, Vertrauen zu stärken und Zusammenarbeit gezielt zu fördern. Wer sich früh begleiten lässt, vermeidet spätere Reibungsverluste und schafft Stabilität von Beginn an.

Mit der richtigen Begleitung gelingt es Ihnen, diese Erfolgsfaktoren von Anfang an zu verankern – und so den Unterschied zwischen einem Team, das nebeneinander arbeitet, und einem Team, das miteinander wächst, zu machen. Genau hier knüpft unser Hochleistungsteam-Modell an: Es zeigt, welche Faktoren erfolgreiche Zusammenarbeit tragen – von psychologischer Sicherheit bis klarer Zielorientierung – und bietet Ihnen Orientierung, wie Sie diese Dimensionen im Alltag verankern können.

Bärenfänger, B. (2024). Ein neues Team für eine neue Zeit. In Krise kann mich mal! Digitalisierung, New Work, Transformation und mittendrin–MENSCHEN (pp. 21-79). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Dierolf, K. (2013). Lösungsfokussiertes Teamcoaching. BoD–Books on Demand.

Haug, C. V. (2016). Erfolgreich im Team: praxisnahe Anregungen für effizientes Teamcoaching und Projektarbeit (Vol. 50946). CH Beck.

Katzenbach, J. R., & Smith, D. K. (2003). Teams: Der Schlüssel zur Hochleistungsorganisation. MI Wirtschaftsbuch.

Kunz, G. C. (2015). So führe ich mein Team: Teams aufbauen, fördern und entwickeln. CH Beck.

Linz, L. (2014). Erfolgreiches Teamcoaching: Ein Team bilden-Ziele definieren-Konflikte lösen. Meyer & Meyer Verlag.

Materna, E. (2025). Wie man ein Traumteam aufbaut. In New Leadership und bedürfnisorientierte Führung für eine zukunftsfähige Arbeitswelt: Erfolgreich führen und motivieren mit dem Driver-Ansatz (pp. 83-97). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

Middendorf, J., & Furman, B. (2019). Lösungsorientiertes Team-Coaching. Springer Fachmedien Wiesbaden.

Obermeyer, K., & Pühl, H. (2015). Teamcoaching und Teamsupervision: Praxis der Teamentwicklung in Organisationen. Vandenhoeck & Ruprecht.

Schley, V., & Schley, W. (2012). Handbuch Kollegiales Teamcoaching: Systemische Beratung in Aktion. Studienverlag.

Topan, A. (2014). Teamcoaching. Richard Boorberg Verlag.

Zbinden, R. (2012). Führung übernehmen: Beispiele zum Führen von Teams. In Führen aus eigener Kraft: Die Entwicklung von Führungspersonen und Managern (pp. 97-129). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Über den Autor

Christoph Gredel

Gründer changeXperten | Beratung, Coaching & Training für die erfolgreiche Weiterentwicklung von Organisationen, Teams & Führungskräften: 📈 +65 % höhere Zielerreichung ⏱️+25 % schnellere Umsetzung 💸+220 % ROI