Inhaltsverzeichnis

Führungskräfteentwicklung

Workshops sind heute ein zentrales Instrument, um Teams zusammenzubringen, Ideen zu entwickeln und Veränderungen voranzutreiben. Mit den richtigen Moderationstechniken und passenden Workshop Moderationsmethoden können Sie sicherstellen, dass Ihr Workshop nicht nur gut organisiert ist, sondern auch echte Ergebnisse liefert.

Christoph Gredel

Ein Workshop ist angesetzt, die Agenda steht – doch nach kurzer Zeit kippt oft die Stimmung: Einige dominieren, andere schweigen, und am Ende fehlt ein klares Ergebnis. Das liegt selten an mangelnder Motivation, sondern an fehlender Struktur. Ohne bewusste Moderationstechniken bleibt die Dynamik dem Zufall überlassen – Lautstärke setzt sich durch, gute Ideen gehen unter.

Gute Moderationsmethoden schaffen hier den entscheidenden Unterschied:

Studien zeigen: Workshops mit klaren Moderationstechniken erzielen nicht nur bessere Entscheidungen, sondern auch eine höhere Zufriedenheit. Struktur schafft Sicherheit – wer den Prozess versteht, kann sich auf Inhalte konzentrieren. Besonders wichtig ist das in hybriden Formaten: Digitale Moderationstechniken stellen sicher, dass auch Teilnehmende am Bildschirm aktiv eingebunden bleiben.

Erfolgreiche Workshops sind kein Zufall. Sie beruhen auf gezielten Moderationstechniken, die Beteiligung steuern, Energie lenken und Ergebnisse sichern. Wer diese Werkzeuge beherrscht, verwandelt Pflichttermine in produktive Arbeitssessions.

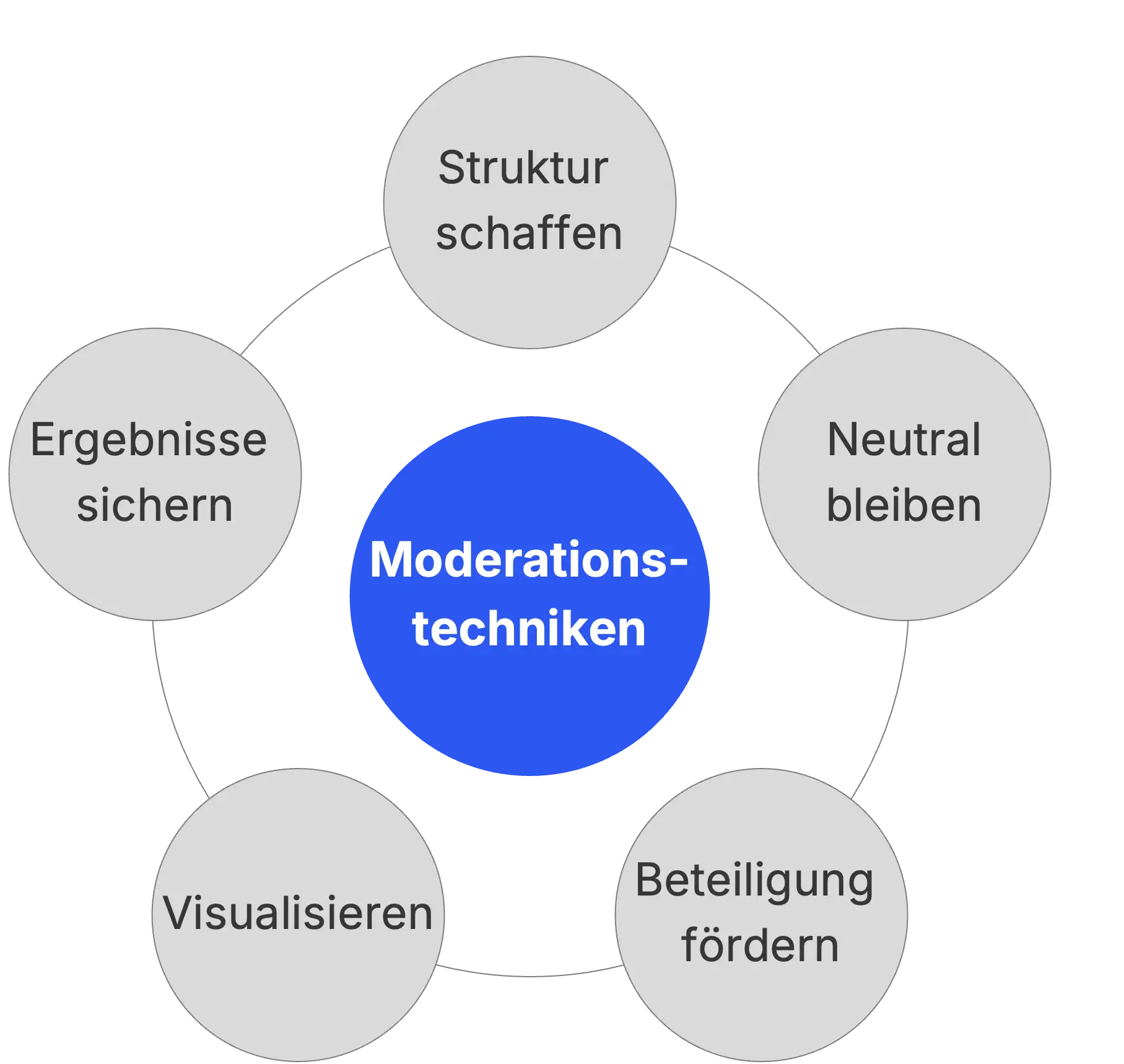

Bevor Sie einzelne Methoden auswählen, lohnt es sich, die Grundprinzipien guter Workshop Moderationsmethoden zu verstehen. Sie bilden das Fundament, auf dem alle Werkzeuge und Abläufe aufbauen. Ohne diese Prinzipien bleibt jede noch so kreative Moderationsmethode wirkungslos. Mit ihnen hingegen entsteht ein klarer Prozess, in dem Ihre Teilnehmenden Orientierung finden und konstruktiv zusammenarbeiten können.

1. Struktur schaffen

Jede Sitzung braucht einen klaren Ablauf mit Anfang, Mitte und Ende. Nur so bleiben Diskussionen fokussiert und die Gruppe verliert sich nicht in Nebenthemen. Ein strukturierter Zeitplan mit definierten Phasen – etwa „Einstieg, Bearbeitung, Auswertung“ – sorgt dafür, dass die Aufmerksamkeit gebündelt bleibt und sich am Ende ein roter Faden durch alle Ergebnisse zieht. Solche Abläufe gehören zu den zentralen Moderationstechniken erfolgreicher Sitzungen

2. Neutral bleiben

Als Moderatorin oder Moderator sind Sie Vermittler, nicht Parteigänger. Ihre Aufgabe ist es, den Prozess zu steuern, nicht Inhalte vorzuschreiben. Das bedeutet in der Praxis, dass Sie zuhören, Fragen stellen und Beiträge zusammenfassen – ohne Ihre eigene Meinung in den Vordergrund zu stellen. Gerade in kontroversen Diskussionen ist diese Neutralität entscheidend, um Vertrauen und Offenheit zu sichern.

3. Beteiligung fördern

Gute Moderationstechniken holen alle Stimmen ins Boot. Denn die besten Ergebnisse entstehen, wenn unterschiedliche Perspektiven sichtbar werden. Ob durch Brainwriting, Kleingruppen oder stille Kartenabfragen – die richtigen Moderationstechniken verhindern, dass Einzelne dominieren, und stellen sicher, dass das gesamte Potenzial der Gruppe genutzt wird.

4. Visualisieren

Ob Flipchart, Whiteboard oder digitales Miro-Board – sichtbar machen schafft Klarheit. Wenn Ideen, Argumente und Entscheidungen nicht nur ausgesprochen, sondern auch visualisiert werden, entsteht Transparenz. Die Gruppe sieht, wie Gedanken zusammenhängen, welche Themen Priorität haben und wo noch offene Fragen bestehen. Visualisierung fördert so auch das gemeinsame Verständnis.

5. Ergebnisse sichern

Am Ende zählt, was konkret herauskommt. Dokumentation und klare nächste Schritte sind unverzichtbar, damit aus guten Diskussionen auch handfeste Maßnahmen werden. In der Praxis heißt das: Ergebnisse schriftlich festhalten, Verantwortlichkeiten klären und Nachverfolgung sicherstellen. Erst dadurch wird ein Workshop zu einem wirkungsvollen Instrument der Umsetzung.

Hinweis: Viele Führungskräfte berichten uns, dass bereits kleine Veränderungen in den eingesetzten Moderationstechniken große Wirkung entfalten. Ein strukturierter Einstieg, klare Visualisierung oder eine gezielte Abfrage können darüber entscheiden, ob ein Workshop Energie freisetzt oder ins Leere läuft. Wer diese Prinzipien konsequent anwendet, schafft eine Arbeitsatmosphäre, in der Kreativität, Effizienz und Verbindlichkeit Hand in Hand gehen – unterstützt durch passende Moderationsmethoden.

Jeder Workshop beginnt mit einem Moment, in dem sich die Teilnehmenden sammeln und auf das Thema einstimmen. Genau hier setzen bewährte Moderationstechniken und -methoden an. Sie bestimmen den Ton für die Zusammenarbeit und entscheiden, ob eine Gruppe motiviert einsteigt oder eher zögerlich bleibt.

Ein einfacher Icebreaker zu Beginn schafft Offenheit und Energie.

Einstieg mit Fragen:

Kleine Fragen oder Übungen helfen, die Distanz zwischen den Teilnehmenden abzubauen und eine gemeinsame Arbeitsatmosphäre entstehen zu lassen. Das kann so simpel sein wie eine Runde mit der Frage: „Mit welchem Bild würden Sie Ihre aktuelle Stimmung beschreiben?“ oder eine kleine Bewegungseinheit, die alle kurz aktiviert. Sie muss nichts Aufwendiges sein – im Gegenteil: Schon wenige Minuten reichen, um Energie und Aufmerksamkeit zurückzuholen.

Bewegungseinheit:

Während ein Icebreaker das Miteinander stärkt, sorgt eine Erwartungsabfrage für inhaltliche Klarheit. Statt sofort ins Thema zu springen, lohnt es sich, die individuellen Erwartungen sichtbar zu machen. Praktisch geschieht das häufig über Post-its, Kartenabfragen oder digitale Tools wie Mentimeter und Miro.

Fragen wie „Was möchte ich heute mitnehmen?“ oder „Welche Themen sind mir besonders wichtig?“ bringen schnell auf den Punkt, worauf die Teilnehmenden achten werden. Diese Transparenz fördert die gemeinsame Verantwortung: Alle sehen, welche Anliegen im Raum sind, und die Moderatorin oder der Moderator kann im Verlauf gezielt darauf eingehen.

Gerade bei Führungskräfte-Workshops oder strategischen Themen verhindert diese Workshop Moderationsmethoden, dass unterschwellige Erwartungen im Hintergrund gären und später in Unzufriedenheit münden. Stattdessen entsteht von Beginn an ein gemeinsames Commitment für den Prozess – eine der zentralen Funktionen professioneller Moderationstechniken.

Wenn es darum geht, Inhalte zu erarbeiten, brauchen Sie Moderationstechniken, die Kreativität freisetzen, Diskussionen strukturieren und Ergebnisse sichtbar machen. Die Wahl der richtigen Technik bestimmt, ob die Gruppe im Kreis läuft – oder ob neue Perspektiven und tragfähige Lösungen entstehen.

Das klassische Brainstorming lebt von Geschwindigkeit und Offenheit: Alles darf genannt werden, Kritik ist zunächst tabu. Doch in der Praxis kennen viele Führungskräfte die Schattenseite – einige wenige reden viel, andere schweigen, und am Ende ähnelt die Ideensammlung eher einer lauten Debatte.

Hier hilft die Kombination mit einer stillen Phase. Jede:r schreibt erst für sich Ideen auf Karten oder digitale Notizzettel. Anschließend werden diese gesammelt, an eine Wand gepinnt oder auf einem Miro-Board visualisiert und dann geclustert. So wird sichtbar, wo Überschneidungen bestehen und welche neuen Denkanstöße auftauchen.

Das World Café ist wie ein Spaziergang durch unterschiedliche Denklandschaften. Die Teilnehmenden sitzen in Kleingruppen an „Tischen“ und diskutieren jeweils eine Frage. Nach 20–30 Minuten wechseln sie den Tisch, bringen ihre Erkenntnisse mit und bauen auf den Ideen der vorherigen Gruppe auf.

Am Ende werden alle Ergebnisse im Plenum zusammengetragen. Das Besondere: Durch die ständigen Wechsel entsteht ein lebendiges Gesamtbild, das viel mehr Perspektiven abdeckt, als es eine einzelne Diskussion je könnte. In einem Projekt-Workshop erlebten wir, wie ein Team in nur zwei Stunden eine gemeinsame Vision entwickelte – obwohl die Beteiligten vorher dachten, ihre Positionen seien unvereinbar.

Die von Edward de Bono entwickelte Methode der Six Thinking Hats zwingt Teilnehmende, systematisch die Perspektive zu wechseln. Jede „Hutfarbe“ steht für eine Denkweise: Der weiße Hut für Fakten, der schwarze für Risiken, der rote für Emotionen, der grüne für Kreativität, der gelbe für Chancen und der blaue für die Prozesssteuerung.

Gerade in komplexen Fragestellungen verhindert diese Technik, dass die Gruppe in einer Dauerschleife von Pro-und-Contra-Argumenten hängen bleibt. Stattdessen wird jede Sichtweise nacheinander beleuchtet. In einem Strategieworkshop mit einem Führungsteam etwa zeigte sich, dass erst durch den „roten Hut“ unausgesprochene Sorgen sichtbar wurden – und die Diskussion dadurch eine entscheidende Wendung nahm.

Diese Moderationsmethoden zeigen: Es gibt nicht die eine richtige Lösung. Entscheidend ist, die Technik bewusst passend zur Gruppe und zur Fragestellung auszuwählen.

Ein Workshop ist nur dann erfolgreich, wenn am Ende klare Entscheidungen stehen. Hier helfen strukturierte Moderationstechniken, die Vielfalt an Ideen zu sortieren und gemeinsam Prioritäten zu setzen.

Die Punktabfrage ist schnell, einfach und dennoch hochwirksam. Jede Person erhält eine bestimmte Anzahl Klebepunkte (oder digitale Stimmen) und verteilt sie auf die für sie wichtigsten Ideen. So entsteht in kurzer Zeit ein transparentes Stimmungsbild.

Besonders hilfreich ist die Workshop Moderationsmethode, wenn die Liste an Vorschlägen lang und unübersichtlich ist. Sie schafft eine klare Tendenz, ohne lange Diskussionen. In einem Innovationsworkshop konnten wir so aus 50 Ideen innerhalb von 15 Minuten die fünf Favoriten herausfiltern – ein Prozess, der ohne diese Technik wohl stundenlang gedauert hätte.

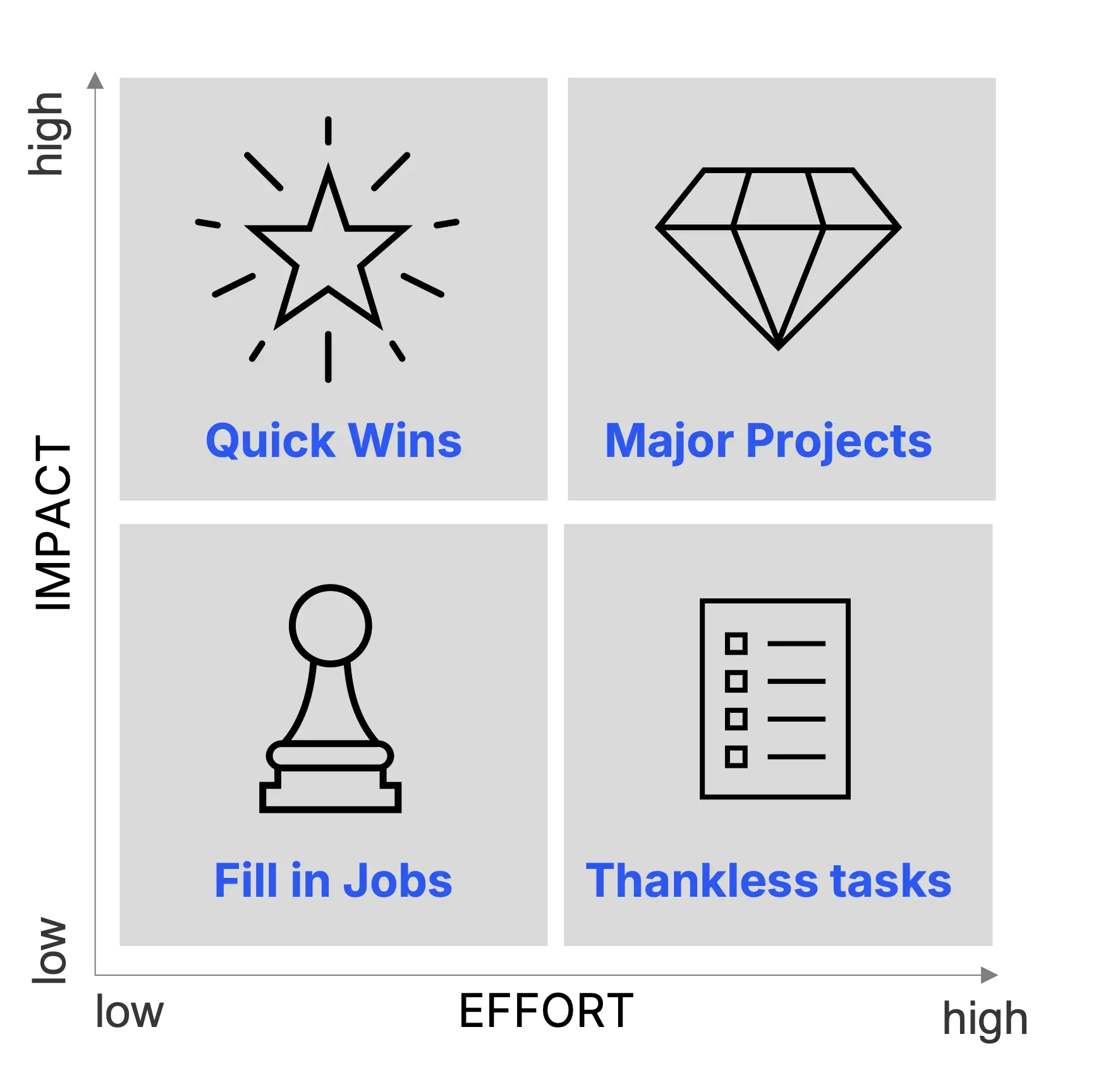

Nicht jede gute Idee ist auch sofort realisierbar. Die Impact-Effort-Matrix hilft, Projekte nach Nutzen und Aufwand zu bewerten. Auf einer einfachen Achse werden Vorschläge eingeordnet: von „schnellen Erfolgen“ bis zu „strategischen Großprojekten“.

Das visuelle Bild sorgt dafür, dass allen klar wird, warum eine bestimmte Maßnahme Vorrang hat. Ein Teamleiter erzählte uns, wie seine Gruppe nach dieser Moderationstechnik endlich verstand, dass nicht alles gleichzeitig umgesetzt werden kann – und trotzdem jeder Beitrag wertvoll war. Das senkte Spannungen und erhöhte die Akzeptanz der Entscheidung erheblich.

Die MoSCoW-Methode kommt aus dem Projektmanagement und unterscheidet zwischen „Must, Should, Could, Won’t“. Sie zwingt die Gruppe, zwischen zwingenden Anforderungen, wünschenswerten Optionen und verzichtbaren Elementen zu unterscheiden.

In Workshops ist sie besonders nützlich, wenn Ressourcen knapp sind oder es viele Stakeholder mit unterschiedlichen Interessen gibt. In einem IT-Projekt half die Methode beispielsweise, einen endlosen Katalog an Funktionen so zu priorisieren, dass das Team in der ersten Phase eine schlanke, aber funktionsfähige Lösung entwickeln konnte.

Am Ende eines Workshops entscheidet sich, ob aus guten Ideen auch konkrete Schritte werden. Genau hier verlieren viele Teams an Klarheit: Es bleibt bei „guten Vorsätzen“, statt bei verbindlichen Vereinbarungen. Gute Moderationstechniken helfen, den Übergang von der Diskussion zur Umsetzung bewusst zu gestalten – strukturiert, motivierend und verbindlich.

1. Commitment-Runde

Bevor alle auseinandergehen, lohnt sich eine kurze Abschlussrunde. Jede:r Teilnehmende formuliert einen persönlichen Beitrag zur Umsetzung: „Mein nächster Schritt ist …“ oder „Ich übernehme Verantwortung für …“. Diese einfache Moderationsmethode fördert Verbindlichkeit und macht sichtbar, dass Ergebnisse getragen – nicht nur beschlossen – werden.

2. Maßnahmen-Canvas oder Action Plan

Visuelle Tools wie ein Maßnahmen-Canvas (z. B. auf Miro oder Flipchart) helfen, Ergebnisse zu sichern. Felder wie Was wird getan? Wer ist verantwortlich? Bis wann? schaffen Transparenz und Klarheit. So werden die besprochenen Punkte nicht nur dokumentiert, sondern gleich in ein umsetzbares Format gebracht – eine klassische, aber oft unterschätzte Moderationstechnik.

3. Feedback-Blitzlicht

Ein kurzer Abschluss mit einem Stimmungsbild stärkt den Lernprozess. Fragen wie „Was war heute Ihr wichtigster Aha-Moment?“ oder „Was nehmen Sie konkret mit?“ geben der Gruppe die Möglichkeit, Wertschätzung auszudrücken und den Workshop rund zu beenden. Gleichzeitig liefert das wertvolle Hinweise für die Weiterentwicklung zukünftiger Formate.

4. Follow-up sichern

Eine gute Moderation endet nicht mit dem Workshop. Vereinbaren Sie, wie Ergebnisse nachverfolgt werden – etwa durch ein digitales Protokoll, eine gemeinsame Aufgabenliste oder ein Follow-up-Meeting nach vier Wochen. So entsteht Kontinuität, und die Gruppe erlebt, dass Arbeit im Workshop tatsächlich Wirkung entfaltet.

Ein gelungener Abschluss ist mehr als eine Formalität: Er gibt Orientierung, stärkt das Engagement und sichert die Nachhaltigkeit der Ergebnisse. Mit klaren Moderationsmethoden und einem bewussten Blick auf den Transfer schaffen Sie die Brücke zwischen Workshop und Umsetzung – und sorgen dafür, dass gute Ideen nicht im Raum verhallen, sondern Realität werden.

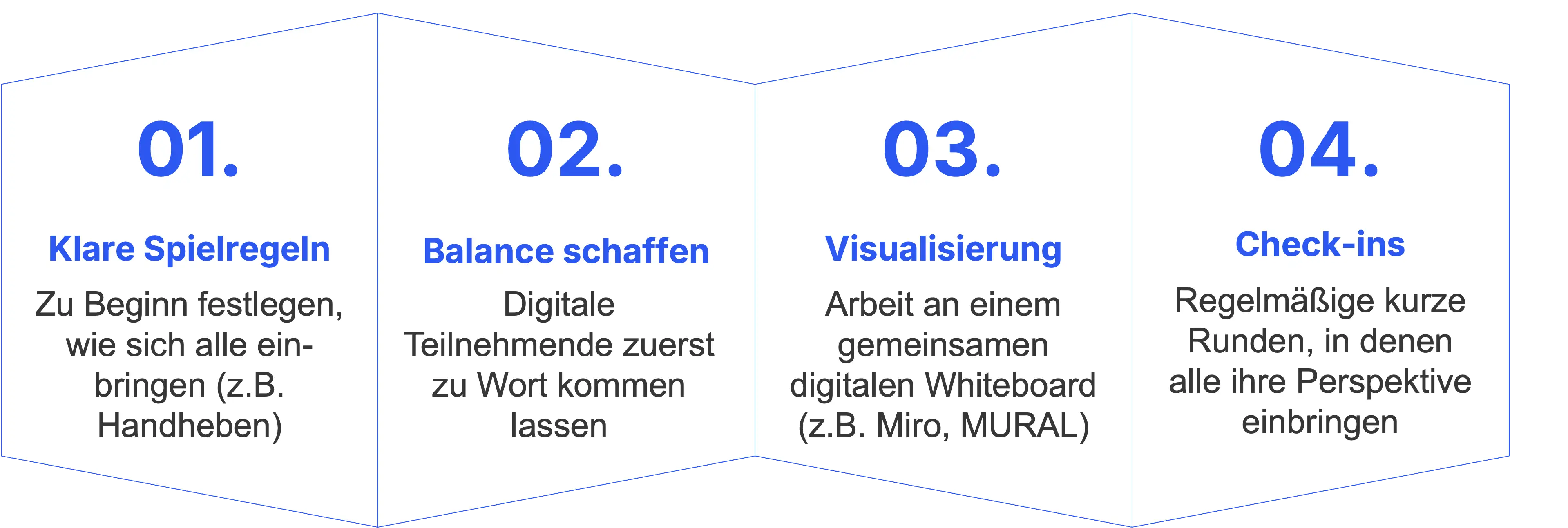

In vielen Unternehmen gehören hybride Meetings längst zum Alltag. Ein Teil des Teams sitzt im Konferenzraum, andere wählen sich per Videokonferenz ein. Klingt praktisch – in der Realität sind diese Workshops jedoch oft eine Herausforderung: Manche Stimmen sind kaum zu hören, digitale Teilnehmende fühlen sich wie Zuschauer, und die Energie im Raum verteilt sich ungleich.

Hier braucht es besondere Moderationstechniken, die über das klassische Vorgehen hinausgehen. Als Moderator:in müssen Sie zwei Räume gleichzeitig steuern – den physischen und den virtuellen. Das beginnt mit der Technik: gute Kameras, Mikrofone und ein stabiles Tool wie MS Teams oder Zoom sind Pflicht. Doch entscheidender ist der Prozess:

Hybride Workshops stellen damit höhere Anforderungen an die eingesetzten Moderationstechniken als reine Präsenz- oder Onlineformate. Sie erfordern doppelte Aufmerksamkeit: für die Dynamik im Raum und die Interaktion am Bildschirm. Wer hier bewusst klare Regeln setzt, Workshop Moderationsmethoden für beide Gruppen anpasst und Visualisierung als verbindendes Element nutzt, schafft ein gleichwertiges Erlebnis für alle Teilnehmenden. So wird verhindert, dass digitale Stimmen verloren gehen – und die Gruppe kann trotz räumlicher Distanz gemeinsam tragfähige Ergebnisse erarbeiten

Moderationsmethoden allein machen noch keinen guten Workshop. Entscheidend ist, ob Menschen den Mut haben, ihre Gedanken frei zu äußern – auch wenn sie unbequem sind. Fehlt dieses Klima, bleiben wertvolle Ideen unausgesprochen, und die Diskussion verflacht.

Die Forschung spricht hier von psychologischer Sicherheit. Google hat in seiner vielzitierten Studie Project Aristoteles herausgefunden, dass sie der zentrale Erfolgsfaktor für leistungsstarke Teams ist. Übertragen auf Workshops bedeutet das: Nur wenn Teilnehmende das Gefühl haben, dass sie nicht bewertet oder übergangen werden, entsteht echter Austausch.

Für die Moderation heißt das konkret:

Wenn Sie tiefer einsteigen möchten: In unserem Blogbeitrag High-Performance-Teams entwickeln zeigen wir, wie psychologische Sicherheit systematisch aufgebaut werden kann und warum sie für nachhaltige Zusammenarbeit unverzichtbar ist. Auch hier sind passende Workshop Moderationsmethoden ein zentraler Hebel, um dieses Klima zu fördern

Die Diskussion läuft gerade gut, da meldet sich eine Stimme immer wieder zu Wort. Andere rollen mit den Augen, schweigen oder verlieren die Lust, sich einzubringen. Oder jemand lehnt sich sichtbar zurück, verschränkt die Arme und signalisiert: „Ich bin hier, aber eigentlich nicht dabei.“ Solche Dynamiken kennt fast jede Führungskraft aus Workshops – und sie können die Stimmung kippen, wenn sie nicht bewusst moderiert werden.

Erfahrene Moderator:innen wissen: Schwierige Situationen sind kein Störfaktor, sondern ein Hinweis auf Themen, die bearbeitet werden müssen. Entscheidend ist, wie Sie damit umgehen:

Solche Momente sind anspruchsvoll – aber genau hier zeigt sich, wie wichtig gute Moderationstechniken sind. Sie verwandeln potenzielle Konflikte in Ressourcen und sorgen dafür, dass die Energie im Workshop nicht verpufft, sondern produktiv genutzt wird.

Ob Sie Workshops intern leiten oder externe Moderation hinzuziehen: Entscheidend ist, dass Sie über einen Werkzeugkasten an Moderationstechniken verfügen. So behalten Sie auch in herausfordernden Situationen den Überblick und stellen sicher, dass aus guten Ideen konkrete Ergebnisse werden.

Gerade bei komplexen oder sensiblen Themen kann es sinnvoll sein, einen unabhängigen Moderator einzusetzen. Externe Moderation schafft Neutralität, entlastet Führungskräfte von der Doppelrolle als Entscheider und Prozessleiter und ermöglicht es dem Team, offener zu diskutieren. Oft ist genau dieser Perspektivwechsel der Schlüssel, um Blockaden zu lösen und echte Fortschritte zu erzielen.

Wenn Sie darüber nachdenken, Ihren nächsten Workshop professionell begleiten zu lassen, erfahren Sie auf unserer Seite zur Moderation von Workshops, wie wir Gruppenprozesse gezielt strukturieren, Beteiligung fördern und nachhaltige Ergebnisse sichern.

Blair, S., & Rillo, M. (2019). Serious Work: Meetings und Workshops mit der Lego® Serious Play® Methode moderieren. Vahlen.

Freimuth, J. (2010). Moderation. Hogrefe Verlag GmbH & Company KG.

Glahn, R. (2013). Moderation und Begleitung kontinuierlicher Verbesserung: Ein Handbuch für KVP-Moderatoren. CETPM Publishing.

Hausharter, M. (2020). Workshops gestalten und moderieren: In 5 Schritten erfolgreich Strategien entwickeln und Lösungen erarbeiten. Manuel Hausharter.

Papamichail, K.N. & French, S. (2007). Facilitation practices in decision workshops. Journal of the Operational Research Society, 58(58). 614-632.

Pichel, K., & Lüthi, E. (2023). Strategie und Diversität: Moderationsmethoden, Erfahrungen, Workshopdesigns. Haupt Verlag.

Schwab, N. (2019). Moderation & Kreativitätstechniken. In Konfliktkompetenz im Bauprojektmanagement: Konfliktrisiken vermeiden–Konfliktpotenziale nutzen (pp. 199-258). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Unterauer, M. (2019). Workshops im Requirements Engineering: Methoden, Checklisten und Best Practices für die Ermittlung von Anforderungen. Dpunkt Verlag.

von Kanitz, A. (2024). Moderationsmethoden. In Crashkurs Professionell Moderieren (pp. 209-276). Haufe, München.

Über den Autor

Christoph Gredel

Gründer changeXperten | Beratung, Coaching & Training für die erfolgreiche Weiterentwicklung von Organisationen, Teams & Führungskräften: 📈 +65 % höhere Zielerreichung ⏱️+25 % schnellere Umsetzung 💸+220 % ROI