Inhaltsverzeichnis

Organisationsentwicklung

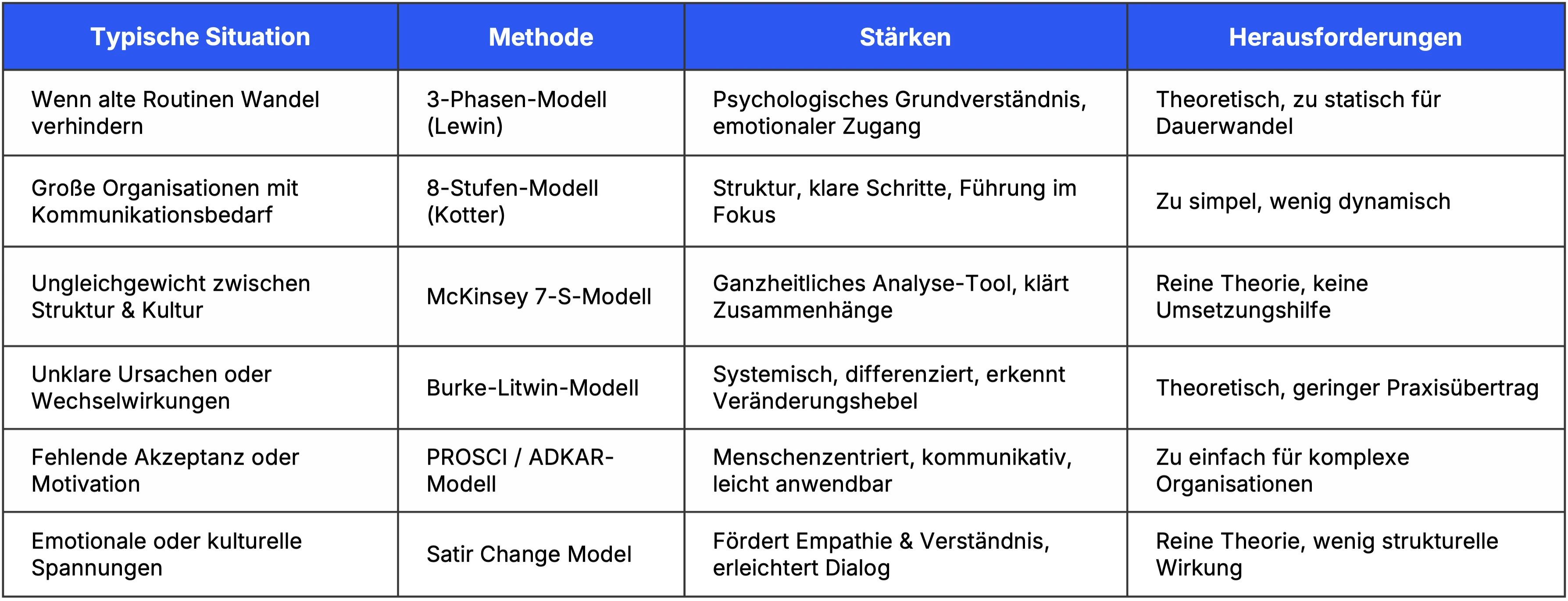

Veränderungen sind das neue Normal – doch wie lässt sich Wandel gezielt gestalten, ohne dass Energie und Motivation verloren gehen? In der Praxis zeigt sich: Wer Veränderungen erfolgreich umsetzen will, braucht Struktur, Beteiligung und Klarheit. Change Management Methoden geben Orientierung – aber keine funktioniert immer und überall gleich. Entscheidend ist, sie richtig einzuordnen und situativ anzuwenden.

Christoph Gredel

Als in den 1940er-Jahren die ersten Forscher versuchten, den Prozess der Veränderung zu verstehen, ahnte niemand, dass ihre Change Management Modelle Jahrzehnte später noch Führungskräfte weltweit begleiten würden. Heute stehen Unternehmen vor ganz anderen Herausforderungen – und doch greifen viele Prinzipien von damals noch immer. Ob klassische Phasenmodelle oder agile Zielsysteme: Die folgenden Change Management Methoden zeigen, welche Wege Organisationen seitdem gefunden haben, um Wandel planbar zu machen – und wann sich welcher Ansatz heute lohnt.

In einer Zeit, in der Unternehmen noch hierarchisch und stabil organisiert waren, stellte ein Sozialpsychologe eine revolutionäre Idee auf: Veränderung ist kein einmaliger Akt, sondern ein Prozess. Lewin beschrieb diesen Prozess als Bewegung zwischen Stabilität und Wandel – zwischen dem Loslassen des Alten und dem Etablieren des Neuen.

Sein Change Management Modell besteht aus drei aufeinanderfolgenden Phasen:

Diese einfache, aber kraftvolle Logik legte den Grundstein für alle späteren Veränderungsansätze.

In diesen Situationen ist das Modell sinnvoll: Wenn alte Routinen Veränderung blockieren

Ein Unternehmen will neue digitale Prozesse einführen. Doch anstatt sich zu öffnen, halten Teams an alten Abläufen fest. Hier hilft das 3-Phasen-Modell von Lewin, um mentale und kulturelle Blockaden zu lösen. Führen Sie Workshops durch, um über Ängste zu sprechen, testen Sie kleine Experimente (z. B. neue Tools oder Entscheidungsformate), und nutzen Sie Rituale oder Symbole (z. B. Abschluss einer alten Routine, gemeinsames Kick-off für das Neue) für Übergänge.

Vorteil: Das Change Management Modell vermittelt ein tiefes Verständnis für die psychologischen Phasen des Wandels – bis heute die Basis vieler Methoden.

Nachteil: Es bleibt theoretisch und zu statisch für Organisationen, die sich in permanentem Wandel befinden.

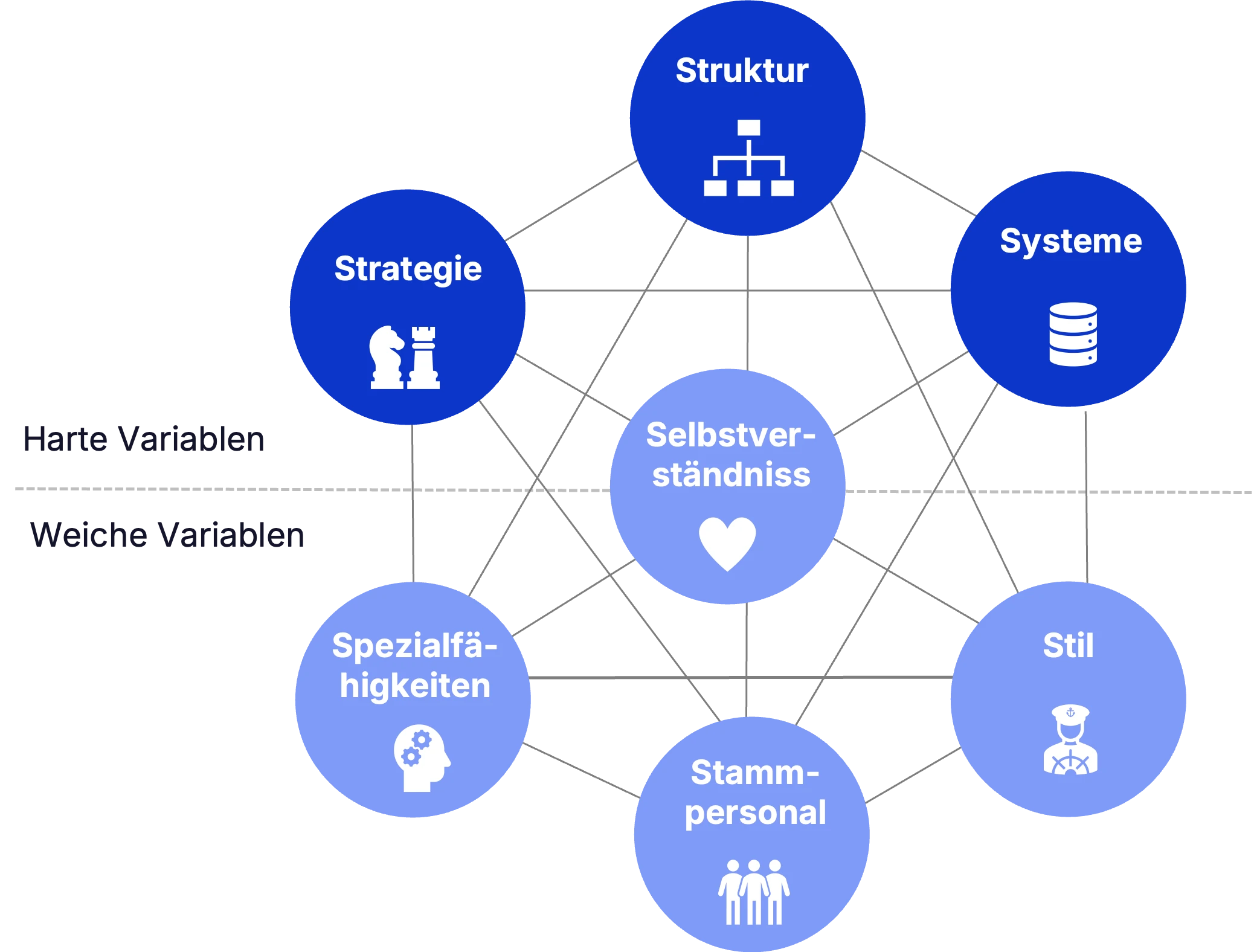

In den 1970er-Jahren entstand bei McKinsey ein Modell, das bis heute als eines der ganzheitlichsten Werkzeuge zur Organisationsanalyse gilt: das McKinsey 7-S-Modell. Es betrachtet Organisationen als System, in dem sieben Dimensionen miteinander verbunden sind: Strategy, Structure, Systems, Shared Values, Skills, Style und Staff.

Die Kernaussage: Veränderung gelingt nur, wenn diese Elemente im Gleichgewicht sind. Wird an einer Dimension gearbeitet – etwa an der Strategie oder an Prozessen –, müssen auch Kultur, Kompetenzen und Führungsstil berücksichtigt werden.

Das Modell wird in der Praxis genutzt, um die Wechselwirkungen von Struktur, Kultur und Führung sichtbar zu machen – ein wichtiger Schritt, bevor konkrete Change Management Methoden zum Einsatz kommen.

In diesen Situationen ist das Modell sinnvoll: Wenn Struktur und Kultur nicht im Gleichgewicht sind

In einem internationalen Unternehmen werden beispielsweise Prozesse verschlankt, Hierarchien abgebaut und digitale Tools eingeführt, doch die Kultur zieht nicht mit. Leistungssysteme und Führungsstile bleiben unverändert, und Mitarbeitende spüren ein Ungleichgewicht. Das McKinsey 7-S-Modell hilft, Balance zu schaffen. Erstellen Sie eine Bestandsaufnahme der „S“-Dimensionen, diskutieren Sie mit Führungskräften, wo Zielkonflikte bestehen und entwickeln Sie Maßnahmen, die Balance schaffen (z. B. Anpassung von Führungskompetenzen oder HR-Instrumenten).

Vorteil: Das McKinsey 7-S-Modell bietet einen klaren Rahmen, um komplexe Veränderungen ganzheitlich zu betrachten. Es fördert das Zusammenspiel von Hard Facts (Struktur) und Soft Facts (Kultur).

Nachteil: Es bleibt ein Analysemodell. Der direkte Praxisübertrag ist begrenzt, konkrete Umsetzungslogik fehlt.

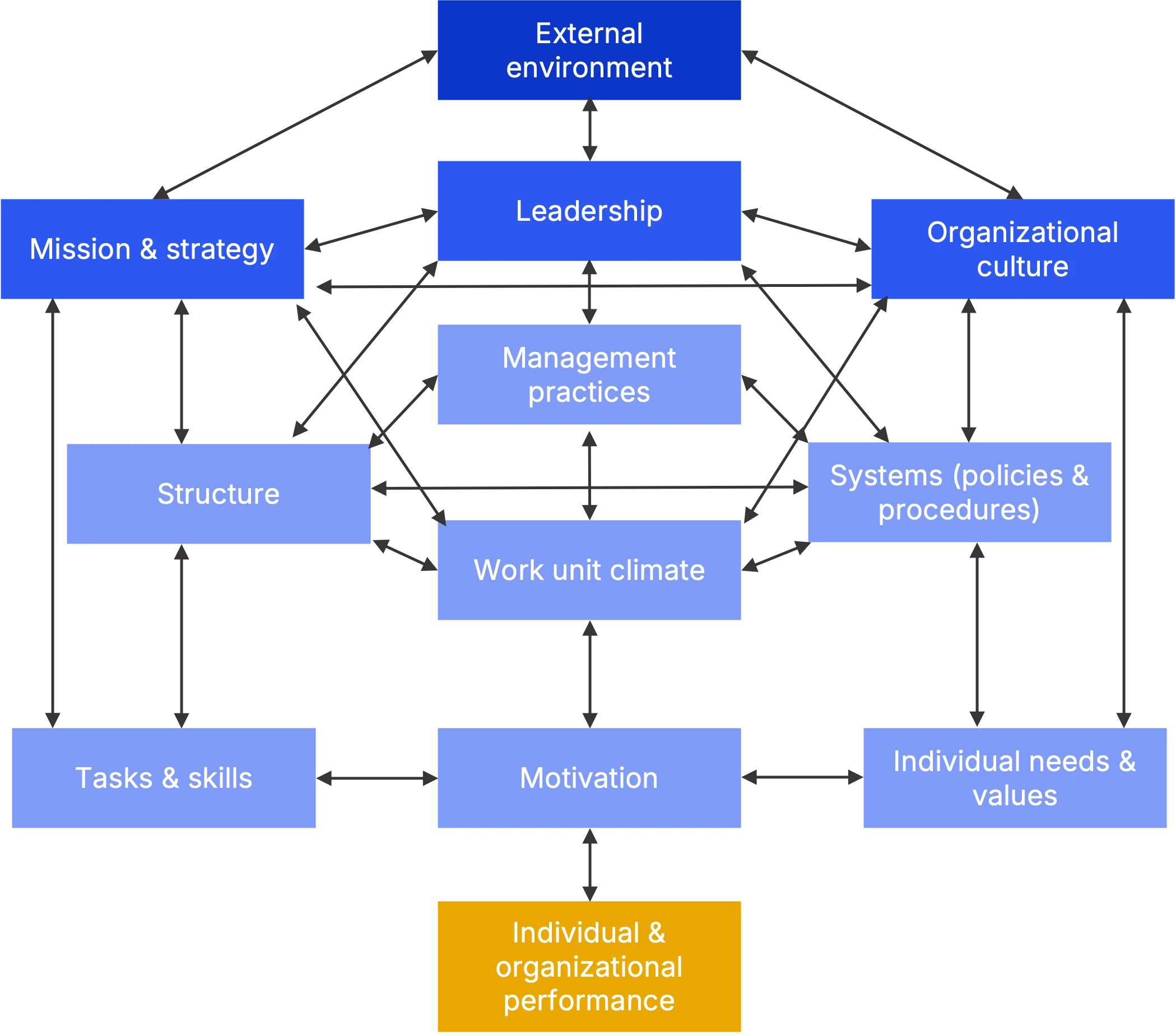

In den 1980er-Jahren entwickelten W. Warner Burke und George H. Litwin ein Modell, das Organisationen als komplexe Systeme versteht. Das Burke-Litwin-Modell beschreibt, wie äußere Faktoren – Markt, Technologie oder Politik – auf interne Variablen wie Kultur, Führung, Motivation oder Struktur wirken. Es zeigt, dass jede Veränderung eine Kettenreaktion auslöst: Wird an einer Stelle eingegriffen, verändert sich das gesamte System.

Das Modell wird vor allem in der Analysephase von Change-Projekten eingesetzt, um zu identifizieren, wo der eigentliche Hebel für erfolgreichen Wandel liegt – bevor Maßnahmen entwickelt werden.

In diesen Situationen ist das Modell sinnvoll: Wenn unklar ist, wo man ansetzen soll

Viele Vorhaben scheitern, weil niemand das Problem lokalisiert. Mit dem Burke-Litwin-Modell analysieren Sie externe Treiber (z. B. Markt, Technologie, Politik) und interne Faktoren (z. B. Unternehmenskultur, Motivation, Führungsverhalten) durch Interviews. Priorisieren Sie Maßnahmen an Hebelpunkten.

Vorteil: Das Modell bietet einen systemischen, differenzierten Blick auf Organisationen – besonders hilfreich in frühen Phasen der Analyse.

Nachteil: Es ist konzeptionell stark, aber in der Umsetzung theorielastig. Für operative Projekte fehlt der Praxisübertrag.

Jahrzehnte später griff ein amerikanischer Managementforscher die Idee des Prozesses erneut auf – diesmal mit dem Blick auf die Unternehmenspraxis. Seine zentrale Frage: Warum scheitern so viele Veränderungsvorhaben? Seine Antwort formulierte er als acht klar strukturierte Schritte, die wie eine Dramaturgie des Wandels wirken – von der ersten Dringlichkeit bis zur Verankerung in der Unternehmenskultur:

Diese Change Management Methode hat seitdem unzählige Organisationen geprägt – weil sie Wandel nicht als Projekt, sondern als Führungsgeschichte versteht.

In diesen Situationen ist das Modell sinnvoll: Wenn große Organisationen Orientierung verlieren

Ein Konzern startet die fünfte Reorganisation. Das Management spricht von Transformation – die Mitarbeitenden nur noch von Chaos. Niemand versteht, worauf das Ganze hinausläuft. Kotters Modell schafft Orientierung durch klare Kommunikation. Erzählen Sie eine überzeugende Geschichte, bauen Sie Führungskoalition, die intern als glaubwürdig gelten, auf und feiern Sie Quick Wins.

Vorteil: Diese Change Management Methode gibt großen Organisationen eine Dramaturgie des Wandels. Sie übersetzt Strategie in Handlung und Führung in Haltung.

Nachteil: Sie wird oft als zu simpel kritisiert – komplexe, parallele Veränderungsprozesse lassen sich damit nur eingeschränkt abbilden.

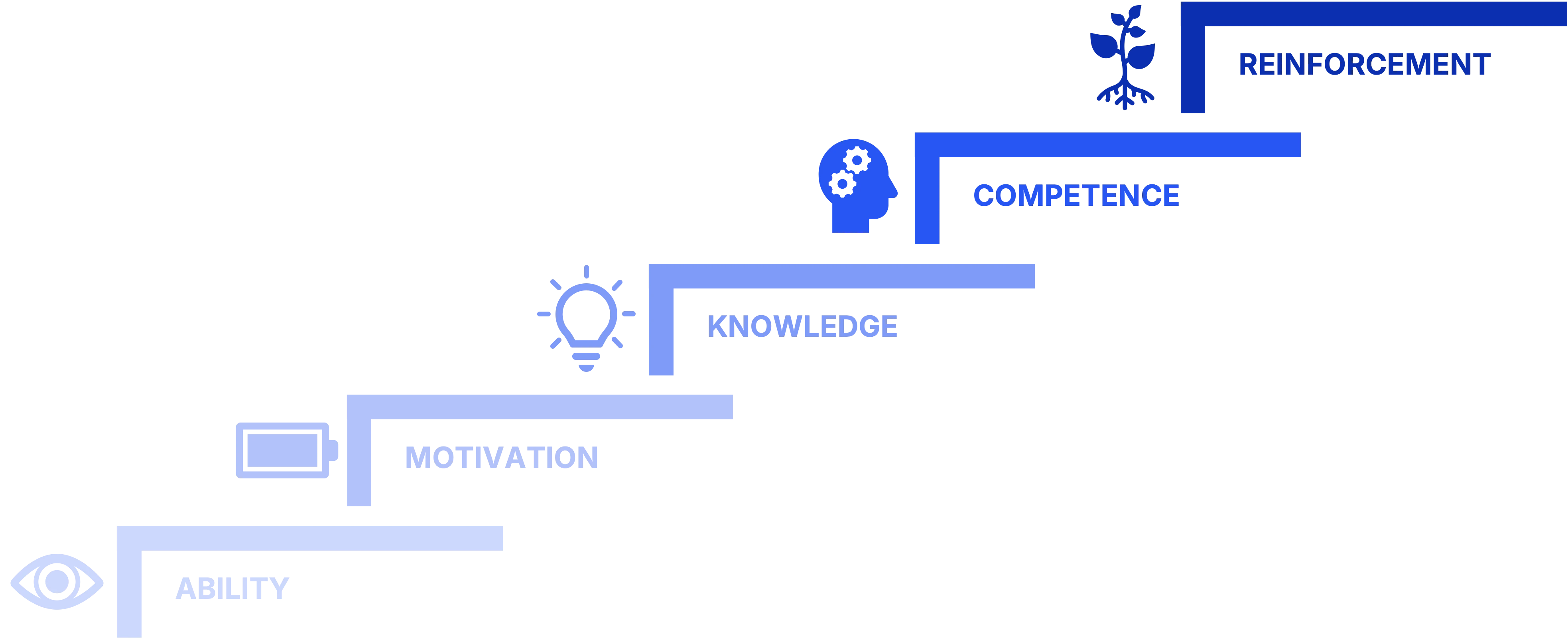

Mit dem ADKAR-Modell brachte das Beratungsunternehmen PROSCI Anfang der 2000er-Jahre eine Methode auf den Markt, die den Menschen ins Zentrum des Veränderungsprozesses stellt. Im Gegensatz zu vielen strukturellen Ansätzen fragt ADKAR: Wie verändert sich der Einzelne – und was braucht er, um diesen Wandel aktiv zu gestalten?

Das Akronym steht für fünf Phasen, die Mitarbeitende individuell durchlaufen:

In diesen Situationen ist das Modell sinnvoll: Wenn Menschen Veränderung noch nicht mittragen

Ein Projekt ist strategisch richtig, aber emotional flach. Mitarbeitende nicken in Meetings, doch echte Beteiligung bleibt aus. ADKAR schafft Bewusstsein durch transparente Kommunikation, weckt Motivation mit Quick Wins oder Pilotprojekten und baut Kompetenzen durch gezielte Trainings, Coachings oder Peer-Learning-Formate auf.

Vorteil: Das Modell macht Change-Prozesse menschlich und konkret. Es hilft, Widerstände zu erkennen und gezielt aufzulösen.

Nachteil: In komplexen, dynamischen Umfeldern stößt das Modell an Grenzen – es beschreibt, was Menschen brauchen, aber nicht immer, wie man es herstellt.

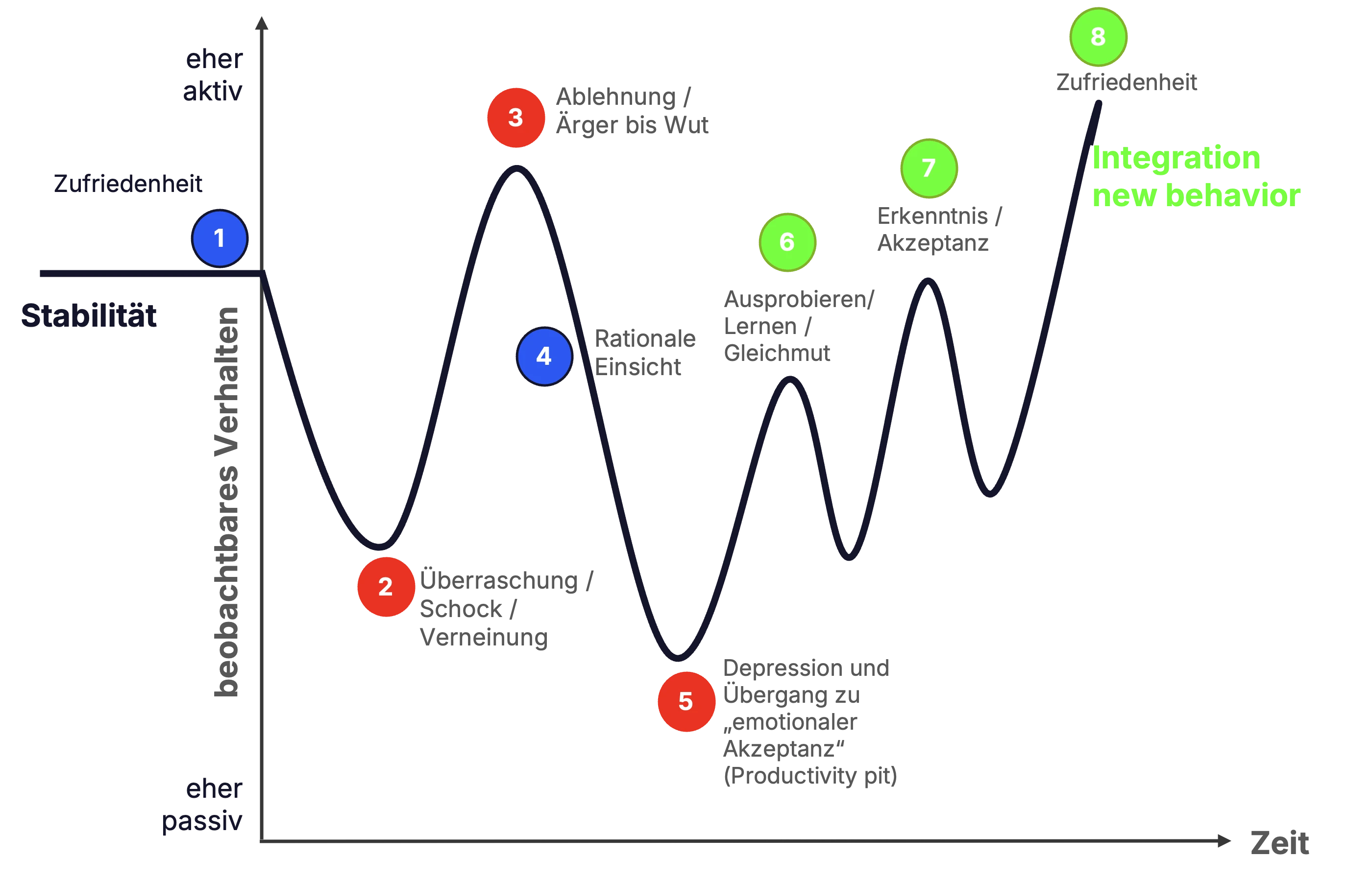

Die Familientherapeutin Virginia Satir war ursprünglich keine Organisationsforscherin – und doch hat ihr Modell das Verständnis von Veränderungsdynamiken nachhaltig beeinflusst. Das Satir Change Model beschreibt, wie Menschen in Veränderungsprozessen typischerweise reagieren: von anfänglicher Stabilität über Verunsicherung und Chaos bis hin zur Integration des Neuen.

Das Modell zeigt die emotionale Kurve des Wandels – mit Tiefpunkten, Widerständen und Wendepunkten. Für Führungskräfte bietet es wertvolle Hinweise, wie sie Emotionen im Team wahrnehmen und gezielt begleiten können. Besonders bei kulturellen oder zwischenmenschlichen Veränderungen ist das Satir-Modell ein hilfreicher Kompass.

In diesen Situationen ist das Modell sinnvoll: Wenn Emotionen und Widerstände den Wandel bremsen

Bei einer Fusion von zwei Abteilungen hakt das Miteinander trotz guter Planung. Missverständnisse, Unsicherheit und Frustration breiten sich aus. Das Satir-Modell hilft, emotionale Phasen zu beobachten, Reflexionsraum zu schaffen und Übergänge von Verunsicherung zu Integration zu begleiten.

Vorteil: Das Modell hilft, den menschlichen Faktor des Wandels ernst zu nehmen. Es stärkt Empathie und Vertrauen in emotional herausfordernden Phasen.

Nachteil: Es bleibt theoretisch; für strukturelle oder strategische Transformationen ist es allein nicht ausreichend.

Change Management Methoden sind keine Rezepte, die man einfach abarbeitet. Sie sind Werkzeuge für Dialog und Orientierung. Führungskräfte, die Change Management Methoden nutzen, um miteinander ins Gespräch zu kommen – über Ziele, Verantwortlichkeiten, Ängste oder Lernfortschritte – schaffen eine andere Kultur des Wandels. Nicht die Methode verändert das System, sondern das Gespräch, das sie auslöst.

In unseren Projekten sehen wir immer wieder, wie diese Haltung den Unterschied macht: Eine Führungskraft, die nicht fragt „Welche Change Management Methode passt?“, sondern „Was braucht mein Team jetzt wirklich?“, steuert Veränderung deutlich wirksamer – unabhängig vom Change Management Modell.

Wir glauben: Die Kunst im Change liegt im situativen Design – darin, Methoden und Prinzipien flexibel zu verknüpfen, je nachdem, wo eine Organisation gerade steht.

Ein Projekt kann mit Lewins psychologischer Auftauphase beginnen, über eine systemische Analyse nach dem Burke-Litwin-Modell vertieft werden und mit OKR-Zyklen verstetigt werden. Entscheidend ist, ob das Design zur Kultur, Reife und Dynamik des Unternehmens passt.

Dabei spielt auch situative Führung eine zentrale Rolle: Führungskräfte müssen je nach Phase unterschiedlich agieren – mal Orientierung geben, mal loslassen, mal stabilisieren.

Denn gute Führung im Wandel heißt nicht, immer gleich zu handeln, sondern bewusst zu wechseln zwischen leiten, beteiligen und befähigen.

Erfolgreiche Veränderung braucht keine neuen Change Management Methode, sondern Menschen, die Change verstehen. Führungskräfte, die erkennen, welche psychologischen Prozesse hinter Widerstand oder Motivation stehen, gestalten Wandel proaktiv statt reaktiv.

Genau hier setzen unsere Führungskräfte-Coachings an: Wir helfen Führungskräften, ihr eigenes Rollenverständnis im Wandel zu schärfen – und Change Management Methoden nicht nur zu kennen, sondern wirkungsvoll einzusetzen. Denn wer versteht, was Veränderung mit Menschen macht, kann sie gezielt steuern – egal ob in einem Konzern mit 5.000 Mitarbeitenden oder in einem agilen Start-up-Team.

Wandel braucht Menschen, die ihn tragen. Change Agents übersetzen strategische Entscheidungen in greifbare Schritte und halten Veränderung am Laufen, wenn die erste Energie nachlässt.

In unserer Change Agent Ausbildung lernen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie man Change Management Methoden situationsgerecht kombiniert, Veränderungsdialoge moderiert und kulturelle Widerstände konstruktiv auflöst. Damit wird Change nicht mehr „von oben gesteuert“, sondern aus der Mitte der Organisation heraus lebendig.

Wir sehen Change Management nicht als Projekt, sondern als kontinuierlichen Lernprozess. Change Management Methoden sind dafür wichtig – aber sie wirken nur, wenn sie mit Haltung gefüllt werden: mit Klarheit, Vertrauen und der Bereitschaft, aus jedem Schritt zu lernen.

Unsere Erfahrung zeigt: Veränderung gelingt, wenn Struktur, Beteiligung und Führung zusammenwirken – bewusst, situativ und menschlich.

Baumöl, U. (2008). Change management in organisationen: Situative methodenkonstruktion für flexible Veränderungsprozesse. Wiesbaden: Gabler.

Becker, M., & Labucay, I. (2012). Organisationsentwicklung: Konzepte, Methoden und Instrumente für ein modernes Change Management. Schäffer-Poeschel.

Gattermeyer, W., & Al-Ani, A. (Eds.). (2013). Change Management und Unternehmenserfolg: Grundlagen—Methoden—Praxisbeispiele. Springer-Verlag.

Goll, J., & Hommel, D. (2015). Die Change Management-Methode Kanban. In Mit Scrum zum gewünschten System (pp. 117-133). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Greif, S., Runde, B., & Seeberg, I. (2004). Erfolge und Misserfolge beim Change Management. Hogrefe Verlag GmbH & Company KG.

Kraus, G., Becker-Kolle, C., & Fischer, T. (2010). Change-Management. Gründe, Ablauf und Steuerung, 3.

Lauer, T. (2019). Change Management–Der Weg zum Ziel. In Change Management: Grundlagen und Erfolgsfaktoren (pp. 3-12). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

Rank, S. (Ed.). (2010). Change-Management in der Praxis: Beispiele, Methoden, Instrumente. Erich Schmidt Verlag GmbH & Co KG.

Vahs, D., & Weiand, A. (2020). Workbook change management: Methoden und Techniken. Schäffer-Poeschel.

Über den Autor

Christoph Gredel

Gründer changeXperten | Beratung, Coaching & Training für die erfolgreiche Weiterentwicklung von Organisationen, Teams & Führungskräften: 📈 +65 % höhere Zielerreichung ⏱️+25 % schnellere Umsetzung 💸+220 % ROI