Inhaltsverzeichnis

Teamentwicklung

Eine gute Zusammenarbeit steht und fällt mit der Art, wie Teams miteinander sprechen. Doch während Ziele, Prozesse und Verantwortlichkeiten meist klar definiert sind, bleibt eines oft dem Zufall überlassen: die Kommunikation im Team. Dieser Artikel zeigt, warum Kommunikationsregeln im Team kein „nice to have“, sondern ein echter Produktivitätsfaktor sind – und wie Sie sie so einführen, dass sie nicht als starres Regelwerk, sondern als gemeinsames Commitment wirken.

Christoph Gredel

Montagmorgen, 9:00 Uhr. Das Teammeeting startet – und schon nach zehn Minuten ist klar: Jeder spricht über etwas anderes. Zwei Kolleg:innen diskutieren über Details aus der letzten Woche, jemand anderes will strategisch in die Zukunft blicken, und die Projektleitung versucht, Struktur hereinzubringen. Am Ende bleibt das Gefühl: Wir haben viel geredet, aber nichts entschieden.

Kennen Sie solche Situationen auch? Das ist kein Zufall. In vielen Teams entstehen Missverständnisse nicht aus mangelndem Willen, sondern aus fehlenden Regeln der Kommunikation im Team. Wer spricht wann? Welche Themen gehören in welches Format? Wann reicht ein Chat-Update, wann braucht es ein Gespräch? Ohne Antworten auf diese Fragen entsteht kommunikatives Rauschen – und mit ihm Frust, Zeitverlust und Spannungen.

In vielen Teams ist die Herausforderung weniger, dass zu wenig gesprochen wird – sondern dass zu viele verschiedene Kommunikationsmuster simultan aktiv sind, ohne dass darüber gesprochen wurde, wie damit umgegangen wird. In der oben geschilderten Szene etwa zeigt sich: Jemand denkt laut, jemand anders analysiert still, wieder jemand will gehört werden – und es gibt keine Vereinbarung, wie damit umzugehen ist.

Unterschiedliche Stile – was heißt das konkret?

Eine Metaanalyse zur Teamkommunikation zeigt, dass sowohl die Qualität der Kommunikation als auch ihre Frequenz signifikant mit Teamleistung zusammenhängen. Das heißt: Teams, die gut kommunizieren – in dem Sinne, dass jeder gehört wird, sich klar ausdrücken kann und passende Kanäle gewählt werden – schneiden besser ab.

Eine weitere Studie adressiert explizit Kommunikations- und Führungsstile. Sie zeigt: Wenn Führungskräfte bewusst und situationsgerecht kommunizieren– z. B. adaptive und respektvoll – verstärkt das den positiven Einfluss guter Kommunikation auf die Teamleistung deutlich. Für Ihren Führungsalltag heißt das: Wenn Sie Kommunikationsstile nicht im Team thematisieren, riskieren Sie, dass ungelöste Stilunterschiede unbemerkt bleiben und Vertrauen sowie Effizienz leiden.

Viele Teams unterschätzen, wie stark Struktur die Qualität der Kommunikation prägt. Wo keine klaren Abläufe, Kanäle oder Verantwortlichkeiten definiert sind, entsteht informelles Chaos: Informationen werden doppelt geteilt, relevante Personen nicht einbezogen, Entscheidungen versanden. Paradoxerweise führt der Wunsch nach „freier Kommunikation“ häufig zu Überkommunikation – und am Ende spricht niemand mehr wirklich miteinander.

Der Kern ist einfach: Struktur schafft Verbindlichkeit. Wenn klar ist, welche Themen in welchem Format behandelt werden, können sich Teams auf Inhalte statt auf Organisation konzentrieren. Das Prinzip dahinter lässt sich leicht auf den Alltag übertragen: Je komplexer eine Botschaft, desto „reicher“ sollte das Medium sein – also desto mehr Möglichkeiten für Rückfragen, Gestik und Emotion. Eine E-Mail ersetzt kein Meeting, ein Chat keine Abstimmung.

Fehlt diese bewusste Differenzierung, entstehen Missverständnisse auf der Sachebene und Frustration auf der Beziehungsebene. Menschen erleben Kommunikation dann als willkürlich – und wo Willkür herrscht, geht Verantwortung verloren. Erst durch klar strukturierte Kommunikationsregeln im Team – also gemeinsame Vereinbarungen darüber, wann, wie und wo Informationen fließen – bekommt Teamkommunikation die Stabilität, die Zusammenarbeit effizient und verlässlich macht.

Sobald das Wort „Regeln“ fällt, zucken viele Teams zusammen. „Wir wollen doch flexibel bleiben“, „Das killt unsere Spontanität“ – solche Reaktionen sind typisch. Doch wer Kommunikationsregeln im Team mit Kontrolle verwechselt, übersieht ihren eigentlichen Zweck: Sie sind kein Korsett, sondern ein Gerüst. Ein gemeinsames Verständnis, wie gesprochen, zugehört und entschieden wird, erleichtert Zusammenarbeit enorm – besonders dann, wenn die Belastung hoch ist.

Gut eingeführte Kommunikationsregeln im Team schaffen Orientierung, entlasten Entscheidungen und geben Sicherheit. Sie nehmen Tempo heraus, wo Hektik entsteht, und bringen Klarheit, wo Durcheinander droht. Kurz gesagt: Sie sind die unsichtbare Infrastruktur funktionierender Teams.

Viele Führungskräfte befürchten, klare Kommunikationsstrukturen könnten Kreativität einschränken. Tatsächlich passiert das Gegenteil. Wenn Teammitglieder wissen, wann welches Format genutzt wird – etwa wann ein Austausch im Chat reicht und wann ein persönliches Gespräch nötig ist –, sinkt der mentale Aufwand spürbar. Niemand muss ständig abwägen, welchen Kanal oder Ton er wählen soll.

Klarheit schafft Freiraum – und zwar in mehrfacher Hinsicht:

Diese Form von Struktur wirkt wie eine mentale Entlastung. Sie schafft Raum für inhaltliche Tiefe, weil Energie nicht mehr in Koordination, sondern in Denken und Entscheiden fließt. Außerdem verhindert sie das Phänomen, das viele Teams kennen: die stille Unzufriedenheit, wenn jemand eine Nachricht anders interpretiert, als sie gemeint war. Kommunikationsregeln im Team schaffen hier einen verbindlichen Rahmen, in dem alle dieselbe Sprache sprechen – unabhängig von persönlichem Stil oder Hierarchie.

Eine der stärksten Wirkungen gemeinsamer Kommunikationsregeln im Team liegt auf der Beziehungsebene. Wenn klar ist, dass im Team ausreden gilt, dass Widerspruch erlaubt ist und dass Kritik respektvoll geäußert werden darf, entsteht Vertrauen. Menschen müssen nicht mehr zwischen den Zeilen lesen oder Angst haben, „falsch“ verstanden zu werden.

Diese Sicherheit ist kein weicher Faktor, sondern die Basis für Leistungsfähigkeit. Psychologische Sicherheit entsteht dort, wo Kommunikation vorhersehbar, respektvoll und transparent abläuft. Das bedeutet:

In einem solchen Umfeld trauen sich Menschen, Ideen einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. Kommunikationsregeln im Team wirken damit wie ein psychologischer Vertrag: Sie signalisieren, dass Kommunikation im Team bewusst gestaltet wird – nicht als Kontrolle, sondern als gemeinsame Verantwortung.

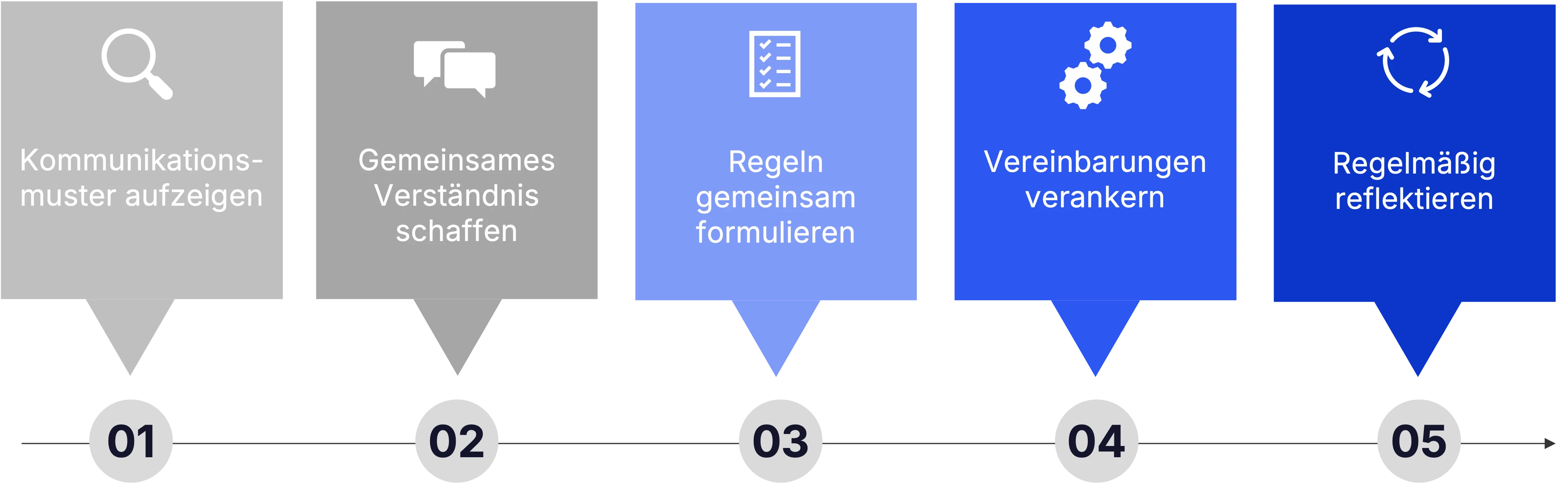

Kommunikationsregeln im Team entfalten ihre Wirkung nicht dadurch, dass sie aufgeschrieben werden, sondern dadurch, dass sie gemeinsam entstehen. Wenn ein Team an diesem Prozess beteiligt ist, entsteht keine Pflicht, sondern ein Commitment. Die Einführung gelingt am besten in klaren, nachvollziehbaren Schritten – vom Bewusstmachen über das Vereinbaren bis hin zum Verstetigen.

Bevor neue Kommunikationsregeln im Team formuliert werden, lohnt sich ein ehrlicher Blick auf das, was bereits da ist. In fast jedem Team existieren unausgesprochene Gewohnheiten: Wer spricht zuerst? Wer entscheidet, wann etwas „besprochen“ wird? Welche Themen werden lieber in Chats statt in Meetings geklärt?

Diese Muster bewusst zu machen, ist der erste Schritt zu Veränderung. Oft reicht schon eine einfache Frage in einem Workshop oder Meeting: „Wie reden wir eigentlich miteinander – und was funktioniert dabei gut oder schlecht?“

Typische Signale, dass Veränderung nötig ist, sind:

Das Ziel dieser Phase ist kein Urteil, sondern Einsicht: Kommunikation ist formbar – aber nur, wenn sie zuerst beobachtet wird.

Nachdem sichtbar geworden ist, wie das Team aktuell kommuniziert, folgt der nächste Schritt: ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, was gute Kommunikation für uns bedeutet. Dieser Teil des Prozesses schafft die inhaltliche Brücke zwischen Beobachtung und Vereinbarung – und ist oft der Moment, in dem aus vielen Einzelwahrnehmungen eine gemeinsame Sprache entsteht.

Führungskräfte können diesen Schritt gezielt moderieren, um das Team aus der Analyse in die Reflexion zu führen. Im Mittelpunkt steht die Frage: Wie wollen wir miteinander umgehen, damit Kommunikation gelingt?

So gelingt dieser Schritt konkret:

Das Ziel ist nicht, neue Kommunikationsregeln im Team zu schaffen, sondern eine gemeinsame Deutungsebene. Wenn Teams verstehen, was Kommunikation für sie bedeutet, fällt es im nächsten Schritt deutlich leichter, tragfähige und akzeptierte Regeln der Kommunikation im Team zu formulieren.

Jetzt wird es praktisch: Aus der gemeinsamen Reflexion entsteht ein konkreter Handlungsrahmen. Das Team überführt seine Erkenntnisse in verbindliche Vereinbarungen, die den Alltag leiten. Es geht darum, aus Einsichten Verhalten zu machen – greifbar, nachvollziehbar und für alle sichtbar.

Ziel ist kein Regelkatalog, sondern ein gemeinsamer Rahmen, der Orientierung gibt, Entscheidungen beschleunigt und Missverständnisse reduziert. Je einfacher und positiver die Kommunikationsregeln im Team formuliert sind, desto stärker wirken sie.

Dieser Schritt gelingt am besten in einem moderierten Austausch – etwa in einem Workshop oder Teammeeting mit klarer Struktur. Wichtig ist, dass alle Beteiligten aktiv mitdenken und mitformulieren, damit die Regeln zur eigenen Sprache des Teams werden.

So läuft der Prozess konkret ab:

1. Brainstorming-Phase:

Auf Basis der bisherigen Diskussion sammelt das Team Vorschläge für mögliche Regeln der Kommunikation im Team. Jede Person darf Ideen einbringen – ungefiltert und ohne Bewertung. Typische Einstiegsfragen:

2. Clustern und Konkretisieren:

Anschließend werden ähnliche Vorschläge gruppiert und verdichtet. Dabei hilft es, abstrakte Aussagen in konkrete Verhaltenssätze zu übersetzen:

3. Priorisieren und Vereinheitlichen:

Das Team wählt gemeinsam 3–6 Regeln aus, die den größten Unterschied machen. Eine einfache Abstimmung oder Gewichtung hilft, den Fokus zu schärfen. Die gewählten Kommunikationsregeln im Team werden sprachlich so überarbeitet, dass sie kurz, verständlich und positiv formuliert sind.

4. Testlauf im Alltag:

Die neuen Kommunikationsregeln im Team sollten zunächst als „Pilotphase“ gelten – etwa für vier bis sechs Wochen. Danach prüft das Team gemeinsam: Was funktioniert gut, wo brauchen wir Anpassung?

Die Rolle der Führungskraft bleibt dabei klar: moderieren, nicht diktieren. So entsteht nicht nur ein Regelwerk, sondern ein gemeinsamer Vertrag darüber, wie Zusammenarbeit konkret gelebt werden soll.

Kommunikationsregeln im Team entfalten erst dann Wirkung, wenn sie im Alltag sichtbar und selbstverständlich werden. Der entscheidende Punkt ist nicht das Aufschreiben, sondern das aktive Einüben im täglichen Miteinander. Team Kommunikation Regeln leben davon, dass sie immer wieder auftauchen – im Gespräch, in Entscheidungen und in kleinen Gesten.

Führungskräfte haben hier eine Schlüsselfunktion: Sie sorgen dafür, dass die Kommunikationsregeln im Team präsent bleiben, ohne sie ständig zu „verkünden“. So wird aus der Vereinbarung ein natürlicher Bestandteil der Teamkultur.

Praktische Wege, um Regeln nachhaltig zu verankern:

So entsteht ein gemeinsames Bezugssystem, das Orientierung gibt, ohne Druck auszuüben. Wenn Teams ihre Regeln immer wieder im Alltag aufgreifen, werden sie zur stillen Navigationshilfe – nicht zur Pflichtlektüre.

Kein Team bleibt stehen – und genauso wenig sollten Kommunikationsregeln im Team statisch bleiben. Veränderungen in Zusammensetzung, Arbeitsweise oder Kommunikationskanälen wirken sich direkt auf das Miteinander aus. Deshalb brauchen auch Team Kommunikation Regeln regelmäßige Wartung.

Am besten wird ein fester Reflexionsmoment vereinbart – etwa halbjährlich oder nach größeren Teamveränderungen. Diese kurze Überprüfung dauert selten länger als 30 Minuten, hat aber enorme Wirkung, weil sie Routinen überprüft, bevor sie verkrusten.

So funktioniert die Reflexion in der Praxis:

Führungskräfte können die Reflexion einfach in bestehende Meetings integrieren – etwa in eine Retrospektive oder einen Quartalsrückblick. Entscheidend ist, dass Kommunikation damit Teil des kontinuierlichen Lernprozesses bleibt.

Kommunikationsregeln im Team sind kein starres System, sondern ein lebender Rahmen. Teams, die regelmäßig über ihre Kommunikationsweise sprechen, entwickeln nicht nur Strukturen weiter – sie schärfen auch ihre gemeinsame Kultur.

Gute Kommunikation entsteht nicht zufällig – sie ist das Ergebnis bewusster Vereinbarungen und gelebter Haltung. Wenn Teams ihre Kommunikationsregeln gemeinsam entwickeln, schaffen sie mehr als nur Ordnung: Sie schaffen Vertrauen, Klarheit und eine Kultur, in der jeder weiß, woran er ist.

Kommunikationsregeln im Team sind ein gemeinsamer Rahmen, der Zusammenarbeit leichter und Beziehungen stabiler macht. Sie geben Orientierung, wo Komplexität wächst, und schaffen Sicherheit, wo Geschwindigkeit zunimmt. Gerade in hybriden oder wachsenden Teams sind sie ein entscheidender Hebel für Effizienz und Zusammenhalt.

Viele Teams profitieren davon, diesen Prozess extern begleitet zu gestalten. Als neutrale Moderatoren helfen wir dabei, unausgesprochene Muster sichtbar zu machen, Spannungen konstruktiv zu bearbeiten und tragfähige Kommunikationsregeln im Team zu entwickeln, die wirklich gelebt werden.

Wenn Sie Ihr Team auf diesem Weg unterstützen möchten, begleiten wir Sie gern – etwa im Rahmen eines Teamcoachings oder einer professionellen Workshop-Moderation.

Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Ihre Kommunikation nicht nur funktioniert, sondern wirkt – klar, verbindlich und menschlich.

Balakrishnan, K., Angusamy, A., Patil, R. G., & Razak, M. N. F. (2024). Enhancing Work Performance: The Role of Communication and Leadership Styles. Jurnal Lomunikasi: Malaysian Journal of Communication, 40(1), 376-394.

Becker, J. H. (2019). Teams erfolgreich führen. In Praxishandbuch werteorientierte Führung: Kompetenzen erfolgreicher Führungskräfte im 21. Jahrhundert (pp. 131-146). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

Bruhn, M. (2006). Integrierte Kommunikation. In Unternehmenskommunikation: Kommunikationsmanagement aus Sicht der Unternehmensführung (pp. 489-532). Wiesbaden: Gabler.

Buerschaper, C. (2008). Organisationen—Kommunikationssystem und Sicherheit. In Human Factors: Psychologie sicheren Handelns in Risikobranchen (pp. 155-175). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

De Micheli, M. (2012). Mitarbeitergespräche erfolgreich, sicher und souverän führen: Mitarbeitergespräche sicher vorbereiten, formulieren und aufbauen. Mit erfolgserprobten Verhaltensweisen, Kommunikationsregeln und Gesprächstechniken auch für Konflikte. PRAXIUM Verlag.

Grimm, R., & Krainz, E. E. (2010). Teams sind berechenbar: erfolgreiche Kommunikation durch Kenntnis der Beziehungsmuster. Springer-Verlag.

Hofinger, G. (2012). Kommunikation. In Human Factors: Psychologie sicheren Handelns in Risikobranchen (pp. 141-162). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

Kline, N. (2016). Time to think: Zehn einfache Regeln für eigenständiges Denken und gelungene Kommunikation. Rowohlt Verlag GmbH.

Manser, T. & Ahne, T. Effektive Kommunikation in METs. In Koch, T., Heller, A R., Schewe, J. C. (Hrsg.) Medizinische Einsatzteams. Springer Verlag.

Marlow, S. L., Lacerenza, C. N., Paoletti, J., Burke, C. S., & Salas, E. (2018). Does team communication represent a one-size-fits-all approach?: A meta-analysis of team communication and performance. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 144, 145-170.

Rode, S., Heun, S., Holtel, M., König, U., Pilz, S., Pivernetz, K., & Weber, H. (2016). Grundregeln der Kommunikation.

Schein, E. H. (1995). Unternehmenskultur.

Von Thun, F. S. (2013). Miteinander reden 3: Das" Innere Team" und situationsgerechte Kommunikation: Kommunikation, Person, Situati

Über den Autor

Christoph Gredel

Gründer changeXperten | Beratung, Coaching & Training für die erfolgreiche Weiterentwicklung von Organisationen, Teams & Führungskräften: 📈 +65 % höhere Zielerreichung ⏱️+25 % schnellere Umsetzung 💸+220 % ROI