Inhaltsverzeichnis

Organisationsentwicklung

Digitale Transformation ist längst kein Zukunftsthema mehr – sie verändert Strukturen, Prozesse und ganze Geschäftsmodelle. Doch viele Unternehmen scheitern daran, den digitalen Wandel wirklich in der Organisation zu verankern. Dieser Artikel zeigt, welche Erfolgsfaktoren im Change Management der Digitalisierung entscheidend sind – und wie Sie Veränderung im Alltag lebendig machen.

Christoph Gredel

Digitalisierung steht in nahezu jedem Strategiedokument ganz oben auf der Agenda. Doch in der Realität zeigt sich: Der Wandel gelingt selten so, wie er geplant wurde. Prozesse werden digitalisiert, Daten migriert, Tools eingeführt – und trotzdem bleibt das Gefühl, dass sich im Kern wenig verändert. Viele Unternehmen stecken in einem Spannungsfeld zwischen Ambition und Umsetzung. Auf der einen Seite stehen ambitionierte Digitalstrategien mit klaren Zielbildern, auf der anderen Seite die alltägliche Praxis mit gewachsenen Strukturen, historisch gewachsenen Silos und zähen Entscheidungswegen. Das Ergebnis: viel Aktionismus, aber wenig echte IT-Transformation.

Eine aktuelle Analyse von McKinsey & Company zeigt, wie deutlich die Lücke zwischen Anspruch und Wirkung ist: Über die Jahre lag die Erfolgsquote klassischer Transformationsprogramme bei weniger als einem Drittel. Für digitale Transformationen fällt sie sogar noch geringer aus – nur rund 16 Prozent der Unternehmen geben an, ihre digitale Transformation habe nachhaltig zu besseren Ergebnissen geführt und zugleich die Veränderungsfähigkeit gestärkt. Der Befund ist eindeutig: Es scheitern nicht die Technologien – es scheitert das System, das sie einführen soll. Entscheidend ist also weniger das Was, sondern das Wie der Veränderung – und genau hier kommt Change Management Digitalisierung ins Spiel.

In vielen Organisationen herrscht noch immer die Vorstellung, Change Management in der Digitalisierung lasse sich planen wie ein Bauprojekt: klare Phasen, Meilensteine, Budgets – und danach kehrt Stabilität ein. Doch die Realität sieht anders aus. Digitale Transformation findet im heutigen Zeitalter noch keinen Abschluss, sondern wird in einen Dauerzustand übergehen. Trotzdem werden Change-Programme häufig wie temporäre Projekte behandelt: ein Kick-off, ein Kommunikationsplan, ein paar Workshops – und am Ende die Erwartung, dass sich neues Verhalten einfach „einschleift“. Die Folge: Mitarbeitende erleben Überforderung statt Orientierung, Führungskräfte verlieren an Glaubwürdigkeit, und die Organisation pendelt zwischen Aufbruchsstimmung und Müdigkeit an neuen Tools.

Typische Symptome dieses Musters sind:

Solche Muster sind kein Einzelfall, sondern systemisch: Sie entstehen, wenn alte Steuerungslogiken auf neue Dynamiken treffen. Unternehmen versuchen, Komplexität mit Kontrolle zu begegnen – und genau das blockiert Lernprozesse und Anpassungsfähigkeit. Hier zeigt sich: Change Management in der Digitalisierung braucht weniger Planung, dafür mehr Lernkultur.

Hinter jedem Transformationsprojekt stehen Menschen – mit ihren Gewohnheiten, Routinen und Bedürfnissen nach Sicherheit. Viele Mitarbeitende erleben digitale Veränderung nicht als Befreiung, sondern als Bedrohung: Alles wird schneller, komplexer, weniger vorhersehbar. Wo Vertrauen fehlt, wächst Widerstand. Statt Innovation entsteht Rückzug. In solchen Momenten zeigt sich die eigentliche Herausforderung von Change Management in der Digitalisierung: Nicht die Technik verändert die Organisation, sondern das Verhalten der Menschen, die sie nutzen.

Doch genau hier investieren viele Unternehmen zu wenig. Change Management in der Digitalisierung erfordert mehr als Informationsmails oder Präsentationen – es braucht echte Beteiligung. Führungskräfte wiederum unterschätzen, wie sehr ihr eigenes Verhalten den Wandel prägt. Wenn siegegenüber neuem nicht offen sind, werden es ihre Teams auch nicht tun. Das Ergebnis: Der „Change“ bleibt an der Oberfläche – und die Organisation im Inneren gleich.

Stellen Sie sich ein Unternehmen vor, in dem Change Management in der Digitalisierung kein Schlagwort mehr ist – sondern Alltag. Wo Mitarbeitende morgens ihr Dashboard öffnen und sofort sehen, worauf es heute ankommt. Wo Teams Entscheidungen treffen, ohne erst fünf Freigaben einzuholen. Wo Ideen innerhalb weniger Tage getestet werden – und nicht in Präsentationen verstauben.

In solchen Unternehmen herrscht eine andere Energie. Veränderung fühlt sich nicht mehr wie ein Ausnahmezustand an, sondern wie ein natürlicher Teil des Arbeitstages. Menschen erleben, dass Technologie ihnen hilft, ihre Arbeit besser zu machen, statt sie zu ersetzen. Und Führung bedeutet nicht mehr, Richtlinien zu versenden, sondern Orientierung zu geben, wo Unsicherheit herrscht.

Viele Unternehmen wünschen sich genau das – ein System, das nicht auf Reaktion, sondern auf Lernen ausgelegt ist. Zukunftsfähige Organisationen haben verstanden, dass Change Management kein Ziel, sondern eine Fähigkeit ist. Sie entwickeln Strukturen, Prozesse und Kulturen, die ständig in Bewegung bleiben – und gerade dadurch Stabilität schaffen.

In erfolgreichen digitalen Organisationen ist Technologie kein Fremdkörper, der plötzlich auftaucht und Prozesse komplizierter macht. Sie ist integrierter Bestandteil der Arbeit – so selbstverständlich wie Strom oder Sprache. Genau das unterscheidet Unternehmen, die Change Management in der Digitalisierung „einmal machen“, von jenen, die sie leben.

Wenn neue Tools eingeführt werden, passiert das nicht als Projekt „von oben“, sondern als gemeinsamer Entwicklungsprozess. Mitarbeitende testen Anwendungen, geben Rückmeldungen, gestalten mit. So entsteht Akzeptanz, weil Technologie sich an die Arbeit anpasst – nicht umgekehrt. Systeme werden so konfiguriert, dass sie echte Probleme lösen: weniger doppelte Dateneingaben, klarere Informationsflüsse, bessere Zusammenarbeit. Diese Herangehensweise verändert die Haltung im Unternehmen. Technologie wird zum Erleichterungsfaktor, nicht zum Belastungsthema. Führungskräfte sehen plötzlich, dass Change Management in der Digitalisierung kein zusätzlicher Aufwand ist, sondern Routinearbeit reduziert und Freiraum für Führung schafft.

Das ist die eigentliche Kunst von Change Management in der Digitalisierung: nicht Tools einführen, sondern Arbeit neu denken. Technologie wird dort zum Hebel, wo sie Transparenz, Schnelligkeit und Sinn in den Alltag bringt – nicht, wo sie Kontrolle ersetzt. Unternehmen, die das schaffen, berichten häufig von einem Effekt, der selten messbar, aber deutlich spürbar ist: Leichtigkeit.

Change Management in der Digitalisierung verändert nicht nur Prozesse, sondern auch das Selbstverständnis von Führung. Früher bedeutete führen, Informationen zu besitzen – heute bedeutet es, Orientierung zu geben, obwohl man selbst nicht alles weiß.

Führungskräfte in digitalen Organisationen verstehen sich als Rahmengeber und Enabler. Sie schaffen Umgebungen, in denen Teams selbstständig experimentieren, Fehler reflektieren und Verbesserungen umsetzen können. Statt Anweisungen zu geben, stellen sie Fragen:

Diese Haltung verlangt Mut, denn sie ersetzt Kontrolle durch Vertrauen. Gerade in hybriden Teams, die über Standorte verteilt sind, zeigt sich, ob Führungskräfte wirklich in Beziehungen investieren. Wer offen kommuniziert, regelmäßig Rückmeldung gibt und Raum für Unsicherheit lässt, schafft psychologische Sicherheit – das wichtigste Fundament für High-Performance-Teams.

In solchen Umfeldern wird Führung weniger zur Hierarchie, sondern zur Funktion im System: Sie verbindet Menschen, Ziele und Informationen. Meetings werden kürzer, Kommunikation direkter, Verantwortung breiter verteilt. So entsteht ein neues Gleichgewicht: Man sieht sich seltener, aber arbeitet enger zusammen. Change Digitalisierung macht Führung nicht distanzierter – sie macht sie sichtbarer.

Daten sind das Rohmaterial der Change Digitalisierung – aber sie entfalten erst dann Wirkung, wenn sie gemeinsam verstanden und genutzt werden. In vielen Unternehmen liegen noch immer wertvolle Informationen in Silos: im Vertrieb, in der IT, im Controlling. Zukunftsfähige Organisationen brechen diese Barrieren auf. Sie schaffen eine gemeinsame Datenbasis, auf die alle zugreifen können. Teams in der Produktion sehen dieselben Kennzahlen wie der Vertrieb. Marketing und Personalabteilung arbeiten mit identischen Dashboards. Entscheidungen werden dadurch nachvollziehbar – nicht nur für jene, die sie treffen, sondern auch für die, die sie umsetzen.

Eine gelebte Datenkultur verändert das Miteinander. Gespräche drehen sich weniger um Meinungen, sondern um Erkenntnisse. Fehler werden nicht vertuscht, sondern als Signale genutzt, um zu lernen. Fortschritt wird sichtbar, weil jeder versteht, woran Erfolg gemessen wird. Für Führungskräfte bedeutet das: weniger Bauchgefühl, mehr Transparenz. Für Mitarbeitende: mehr Beteiligung, weil Wissen geteilt wird. Und für die Organisation insgesamt: eine gemeinsame Sprache für Entscheidungen und Verantwortung.

Technologie kann Geschwindigkeit bringen, aber nur Kultur sorgt dafür, dass sie hält. Kontinuierliches Change Management in der Digitalisierung erfordert eine Arbeitskultur, in der Lernen, Feedback und Anpassung selbstverständlich sind.

In solchen Organisationen ist Veränderung kein Ausnahmezustand, sondern Alltag. Feedbackschleifen und kurze Lernzyklen helfen, aus Fehlern systematisch zu lernen. Digitale Retrospektiven, kleine Experimente und transparente Kommunikation schaffen Orientierung im Wandel. Mitarbeitende erleben dadurch: Wir müssen nicht perfekt starten – wir müssen nur anfangen und besser werden. Das reduziert Widerstand und erhöht Eigenverantwortung.

Change Management in der Digitalisierung heißt in digitalen Zeiten: den Mut fördern, Neues auszuprobieren, auch wenn noch nicht alles klar ist. Unternehmen, die das zulassen, gewinnen doppelt – sie beschleunigen Innovation und stärken Loyalität.

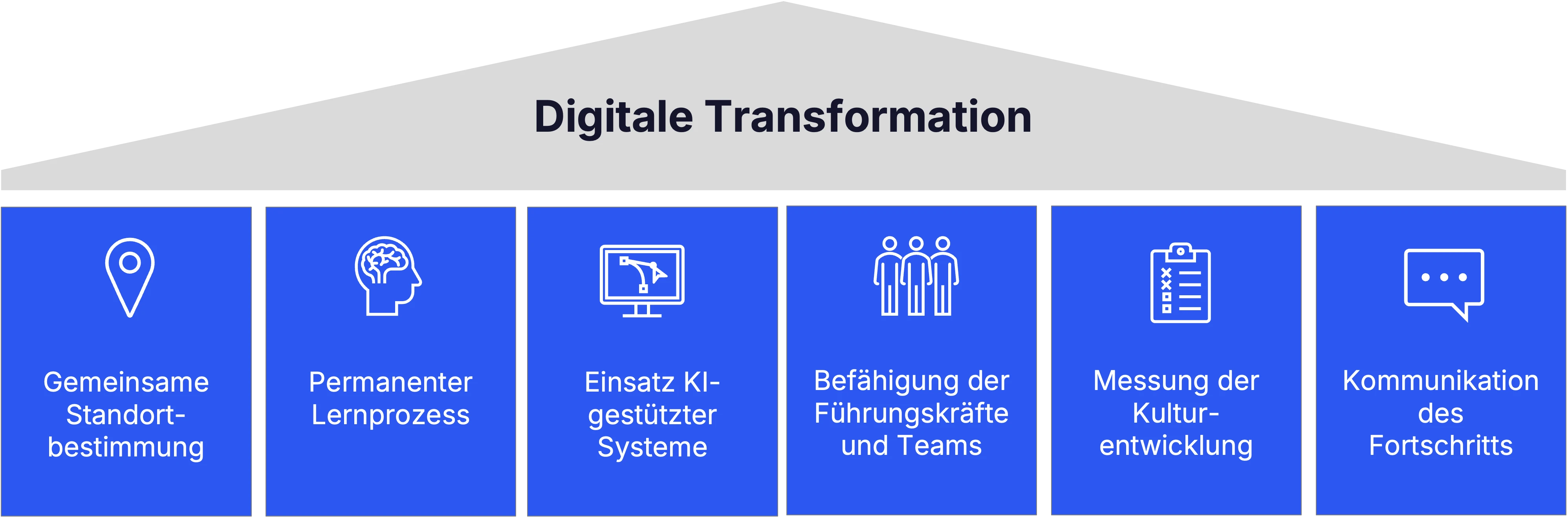

Viele Unternehmen wissen, wo sie hinwollen – aber nicht, wie sie dort hinkommen. Sie spüren, dass alte Strukturen die Change Digitalisierung bremsen, doch der Weg in eine lernfähige, digital vernetzte Organisation scheint komplex. Dabei ist der Wandel machbar – wenn er nicht als Projekt, sondern als Bewegung verstanden wird. Digitale Transformation gelingt dort, wo Organisationen nicht alles auf einmal verändern, sondern gezielt Prinzipien etablieren, die Schritt für Schritt Wirkung entfalten. Im Kern sind es sechs Erfolgsfaktoren, die den Unterschied machen.

Viele Digitalisierungsprojekte beginnen mit Technologie – und scheitern genau daran. Neue Systeme werden eingeführt, ohne dass klar ist, welches Problem sie eigentlich lösen sollen oder wo die Organisation wirklich steht.

Der erste Schritt zu erfolgreichem Change Management in der Digitalisierung ist deshalb nicht die Tool-Entscheidung, sondern die gemeinsame Standortbestimmung: Wo stehen wir, und warum wollen wir uns verändern?

Bevor Führungskräfte über Software, Dashboards oder Prozesse sprechen, sollten sie mit ihren Teams drei Dinge klären:

Erst wenn dieses „Warum“ verstanden ist, lohnt sich der Blick auf den digitalen Reifegrad. Denn viele Unternehmen starten zu früh – oder an der falschen Stelle.

Typische Diagnosefragen helfen, den eigenen Ausgangspunkt zu erkennen:

Fazit zu Erfolgfaktor 1:

Change in der Digitalisierung beginnt mit Klarheit. Wer sein „Warum“ und seinen Startpunkt kennt, findet den richtigen Weg - nicht Geschwindigkeit um jeden Preis.

Change Management in der Digitalisierung ist kein Sprint, sondern ein permanenter Lernprozess. Wer auf Perfektion wartet, verliert Tempo – wer früh testet, gewinnt Erkenntnisse. Das bedeutet: klein anfangen, schnell lernen, konsequent anpassen.

In erfolgreichen Organisationen sieht man das daran, dass Pilotprojekte nicht endlos vorbereitet werden. Sie starten mit klarer Hypothese, kurzer Laufzeit und ehrlichem Feedback. Ein digitales Team-Coaching-Tool etwa wird zunächst in einem Bereich getestet, nach vier Wochen ausgewertet, dann auf andere Abteilungen übertragen. So entsteht Dynamik – und Vertrauen, dass Veränderung funktioniert.

Praktisch helfen:

Fazit zu Erfolgfaktor 2: Change Management Digitalisierung ist erfolgreich, wenn sie zum Lernsystem wird – nicht zum Kontrollsystem.

Künstliche Intelligenz verändert nicht nur Prozesse, sondern auch Rollenbilder. Routineaufgaben verschwinden, während neue Verantwortlichkeiten entstehen: Daten interpretieren, Entscheidungen absichern, Zusammenhänge bewerten. Führungskräfte und Teams müssen lernen, Arbeit zwischen Mensch und Maschine neu zu verteilen.

In erfolgreichen Organisationen werden KI-gestützte Systeme nicht als Ersatz, sondern als Verstärkung menschlicher Fähigkeiten verstanden. Chatbots übernehmen Standardkommunikation, während Mitarbeitende sich auf Beziehung und Qualität konzentrieren. Automatisierte Dashboards liefern Entscheidungsgrundlagen, aber Interpretation und Priorisierung bleiben menschlich.

Für Führung bedeutet das:

Wenn KI im Unternehmen ankommt, ohne die Menschen zu überrollen, entsteht das, was viele Digitalstrategien versprechen, aber selten erreichen: echte Produktivität mit Sinn.

Fazit zu Erfolgfaktor 3: KI ersetzt keine Menschen – sie braucht Menschen, die sie klug nutzen.

Einer der größten Fehler in Transformationsprojekten: Führungskräfte werden geschult, Mitarbeitende aber nicht – oder umgekehrt. Change Digitalisierung funktioniert jedoch nur, wenn beide Seiten gleichzeitig lernen.

Führungskräfte brauchen Werkzeuge durch Führungskräfteweiterbildungen, um Unsicherheit zu moderieren und digitale Arbeit zu steuern. Teams brauchen Kompetenz, um Verantwortung zu übernehmen. Erfolgreiche Organisationen setzen deshalb auf gemeinsame Lernräume: Workshops, in denen Führung und Team nebeneinander sitzen, Ziele reflektieren, Routinen überdenken und digitale Tools gemeinsam ausprobieren.

Fazit zu Erfolgfaktor 4: Change Management in der Digitalisierung verändert nicht nur Strukturen, sondern Beziehungen. Sie funktioniert nur, wenn Führung und Teams sie gemeinsam tragen.

Kultur gilt oft als „weiches Thema“. Im Change Management bei der Digitalisierung ist sie das Gegenteil: der härteste Erfolgsfaktor überhaupt. Denn ohne eine Kultur, die Fehler erlaubt, Feedback fördert und Lernen unterstützt, bleiben digitale Tools leere Hüllen.

Organisationen, die Kultur aktiv gestalten, nutzen heute digitale Assessments oder Kultur-Analysen, um Fortschritte sichtbar zu machen. Das ist kein Kontrollinstrument, sondern ein Spiegel: Wo steht unser Team? Wie erleben Mitarbeitende Zusammenarbeit, Führung, Kommunikation? Mit dem changeXperten Kultur-Test erkennen Unternehmen, beispielsweise welche Verhaltensmuster Wandel fördern – und wo Blockaden sitzen. So entsteht Fokus statt Aktionismus.

Fazit zu Erfolgfaktor 5: Was man messen kann, kann man auch verändern – selbst in der Kultur.

In digitalen Veränderungsprozessen entscheidet Kommunikation darüber, ob Transformation verstanden – oder nur verkündet wird. Je stärker Technologie den Alltag verändert, desto wichtiger wird es, Orientierung zu geben. Denn Change Management in der Digitalisierung schafft Tempo, aber auch Unsicherheit. Menschen wollen wissen: Was passiert? Warum tun wir das? Und wo stehen wir gerade?

Deshalb gilt: Kommunikation ist das Betriebssystem des Wandels. Führungskräfte, die klar, offen und regelmäßig kommunizieren, schaffen Vertrauen – und halten Energie im Veränderungsprozess aufrecht. Das beginnt bei der täglichen Zusammenarbeit in digitalen Tools und reicht bis zur strategischen Kommunikation auf Unternehmensebene.

Was dabei hilft:

Eine Organisation, die Kommunikation nicht als Pflicht, sondern als Führungsinstrument versteht, erkennt man daran, dass Menschen über Fortschritt reden – nicht über Probleme. So entsteht ein neues Klima: offener, mutiger, gemeinsamer.

Fazit zu Erfolgfaktor 6:

Kommunikation macht Veränderung sichtbar. Wer Fortschritt teilt, statt nur Ergebnisse zu berichten, verwandelt Change Management Digitalisierung in Bewegung – und Mitarbeitende in Mitgestaltende.

Change Management in der Digitalisierung ist kein IT-Projekt. Sie ist ein Kulturprojekt, das Technologie, Führung und Haltung miteinander verbindet. Organisationen, die das verstanden haben, sind nicht unbedingt die mit dem modernsten System – sondern die, die am schnellsten lernen.

Wenn Technologie zum Werkzeug, Daten zum Dialog und Führung zu Vertrauen wird, entsteht der eigentliche Fortschritt: Ein Umfeld, in dem Menschen Lust haben, Neues auszuprobieren, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam Zukunft zu gestalten. Digitale Transformation ist dann erfolgreich, wenn sie sich nicht mehr nach Projekt anfühlt, sondern nach gelebter Weiterentwicklung. Wenn Mitarbeitende spüren: Wir verändern nicht nur Prozesse, sondern die Art, wie wir zusammenarbeiten, lernen und führen.

Probieren Sie es aus – Sie werden überrascht sein, wie viel leichter Veränderung fällt, wenn sie gemeinsam gestaltet wird.

Bär, C., Weiß, M., & Seyd, S. (2018). Der digitale Change. In Digitalisierung im Spannungsfeld von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Recht: 1. Band: Politik und Wirtschaft (pp. 11-20). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

Boersma, T. (2016). Erfolgsfaktoren der digitalen Transformation. In Digitale Transformation oder digitale Disruption im Handel: Vom Point-of-Sale zum Point-of-Decision im Digital Commerce(pp. 509-528). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Deeken, M., & Fuchs, T. (2018). Agiles Management als Antwort auf die Herausforderungen der Digitalisierung. Springer Fachmedien Wiesbaden.

Hesse, G. (2017). Auf dem Weg zum Enterprise 2.0: Digitalisierung, Demografie und Wertewandel als Treiber für Change-Management und Kulturwandel. In Praxishandbuch Social Media Recruiting: Experten Know-How/Praxistipps/Rechtshinweise (pp. 565-590). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Leimböck, E., Iding, A., & Meinen, H. (2024). Change Management Digitalisierung. In Bauwirtschaft: Grundlagen und Methoden (pp. 697-706). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Matouschek, G., & von Hülsen, B. (2014). Auf dem Weg zum Omni-Kanal. In Change Management in Versicherungsunternehmen: Die Zukunft der Assekuranz erfolgreich gestalten (pp. 335-352). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

McKinsey & Company (2018). Unlocking success in digital transformations. https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/unlocking-success-in-digital-transformations?utm_source=chatgpt.com.

Redlein, A., & Höhenberger, C. (2020). Digitalisation. In Modern Facility and Workplace Management: Processes, Implementation and Digitalisation (pp. 139-175). Cham: Springer International Publishing.

Sassenrath, M. (2020). New management: Erfolgsfaktoren für die digitale Transformation. Haufe-Lexware.

Töpfer, A., & Leffler, P. (2018). Digitalisierung als Herausforderung für das Change Management. Das Krankenhaus, Heft, (11), 1018-1022.

von Ameln, F., & Claußen, J. (2023). Change Management.

Über den Autor

Christoph Gredel

Gründer changeXperten | Beratung, Coaching & Training für die erfolgreiche Weiterentwicklung von Organisationen, Teams & Führungskräften: 📈 +65 % höhere Zielerreichung ⏱️+25 % schnellere Umsetzung 💸+220 % ROI